経済産業省登壇「健康経営に取り組む企業の健康度は本当に高いのか?」セミナーレポート(前編) キャッチアップしたい最新の健康経営度調査と施策の推進状況

2024年12月25日、JMDCは健康経営の推進にまつわる最新動向や実践事例を共有するセミナー(2部構成)を開催。第1部では、経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課の課長補佐 山崎牧子氏に登壇いただき、2024年12月19日の「第1回 健康経営推進検討会(旧:健康投資ワーキンググループ)」で報告された令和6年度 健康経営度調査の結果や、今後の方向性に関する議論の内容などを解説してもらいました。

本記事では、その第1部の内容をピックアップしてお届けします。

目次[非表示]

令和6年度 健康経営度調査の結果

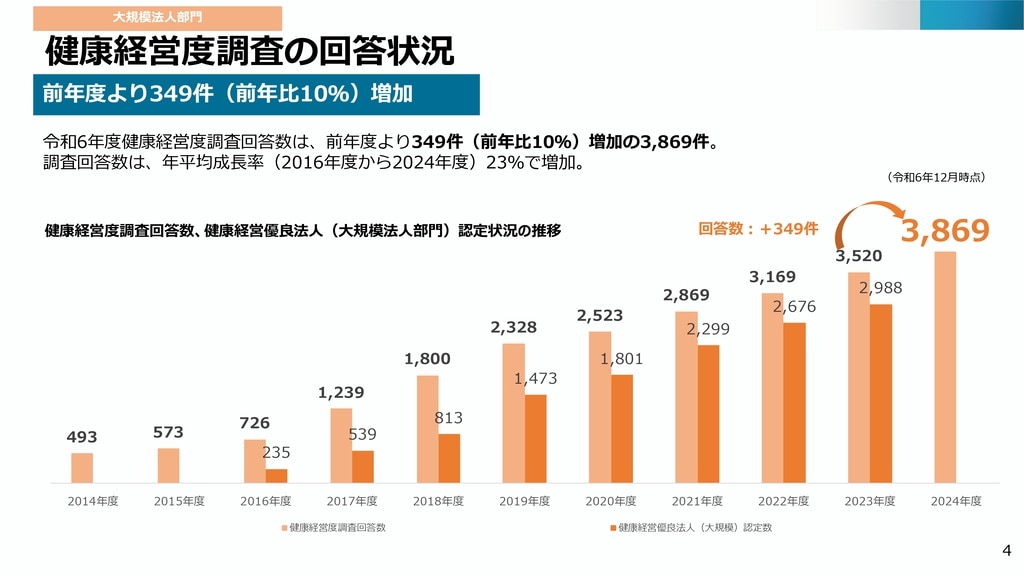

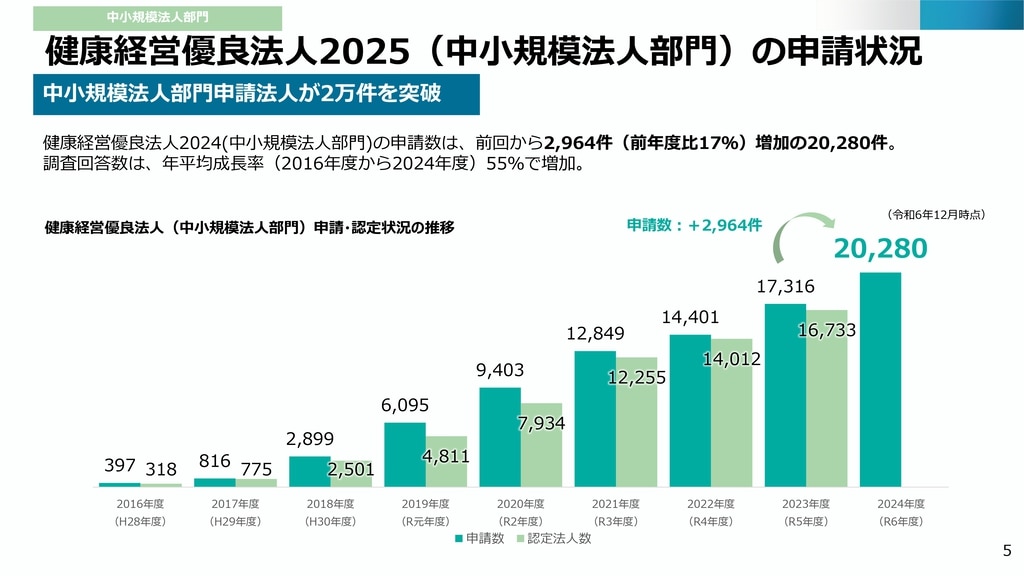

セミナー冒頭では、「健康経営度調査(大規模法人部門)の回答数」と「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)の申請数」が提示されました。

大規模法人部門の回答数は、今年度3869件(前年比約10%増)となりました。

大規模法人部門の回答数は、今年度3869件(前年比約10%増)となりました。

次に、中小規模法人部門の回答数は、2万件を超え(前年比17%増)健康経営への理解の広がり、注目度が高まっていることが伺えます。

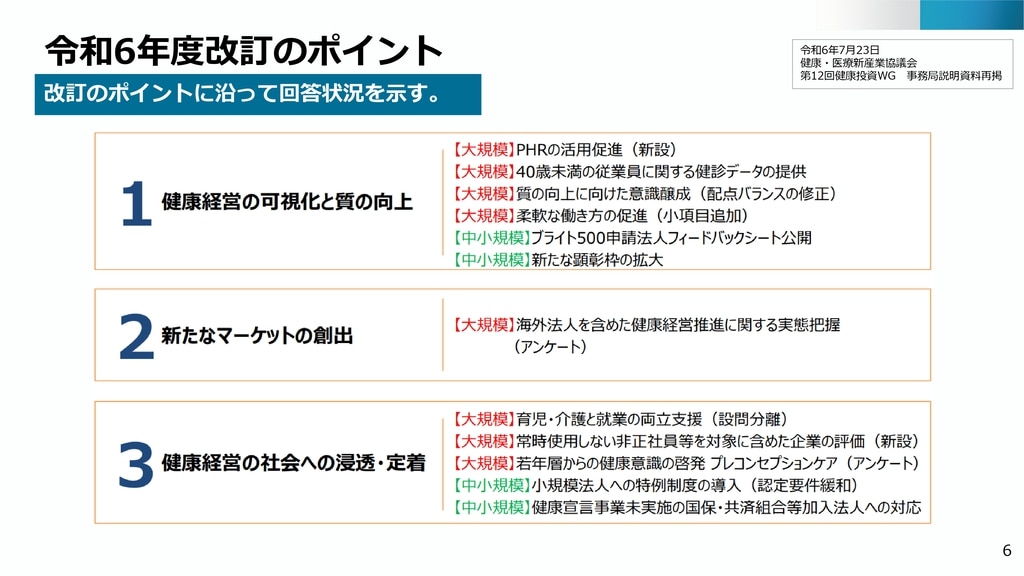

続けて、健康経営推進の3本柱「健康経営の可視化と質の向上」「新たなマーケットの創出」「健康経営の社会への浸透・定着」に今年度調査項目の改訂点を分類し、結果を解説。

本記事では、このうち「健康経営の可視化と質の向上」カテゴリーの一部を紹介。

PHRサービスの導入状況【大規模法人】

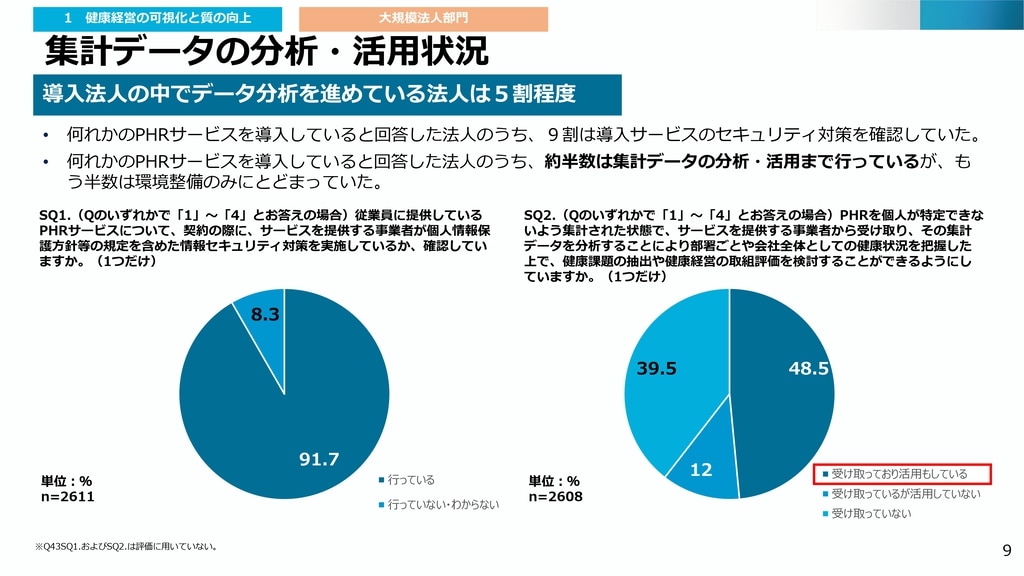

今年度から始まったPHRサービスの導入状況調査では、7割弱の法人が「閲覧できる環境」を整備しており、その多くが「健診結果とライフログの両方を取り扱うサービス」を選択しているとわかりました。

結果を受けて山崎氏は、データ活用に関する課題を指摘します。

PHRサービスを導入している法人のうち、半分以上が閲覧のみにとどまっています。ぜひ社員の健康状況を分析し、パフォーマンス向上に活かしてもらいたいです。

こうした課題をふまえ、来年度調査では、PHRサービスについてより深掘りすることを検討しています。

40歳以上の従業員に関する健診データの提供【大規模法人】40歳以上の従業員に関する健診データを保険者へ提供している法人の数は、全体の9割以上に上りました。法令で規定されていることもあり、かなり高い割合で実施されているため、次年度以降は設問を削除して「誓約事項」へ追加することが検討されています。

40歳未満の従業員に関する健診データの提供【大規模法人】40歳未満の従業員に関する健診データを保険者へ提供している法人の数は、約8割という結果に。

他方で健保連の調査では、データを若年層向けの施策に活用する健保組合は約3割となっています。改善の余地があるため、来年度も調査を続ける予定です。

経営レベルでの会議の議題化【大規模法人】

今年度から回答に選択肢を追加した「経営レベル会議での議題化」の調査では、フィードバックシートをふまえて議論している法人は約3割にとどまり、ホワイト500の企業でも5割を切るトピックが見られました。

経営層の理解度とコミットメントをより高め、全社的に進める必要性が浮き彫りになったといえるでしょう。実際に、上位法人であるほど、経営会議や取締役会で施策とその効果を議論しています。(上図)

ブライト500申請法人数の推移【中小規模法人】ブライト500の申請数は、795件(昨年比20%増)でした。なお、今年度から501〜1500位の法人を「ネクストブライト1000」に認定する取り組みが始まり、冠認定法人の倍率は7倍から2.8倍に緩和されています。

さらに山崎氏は「フィードバックシートの公開」の意図について補足しました。

ブライト500の認定要件であるフィードバックシートの公開には、『会社の状況を外から見えるようにすることで、より一層取り組みの充実や適正化に取り組んでほしい』『模範例を参照できるようにすることで、全体的な質の向上を目指したい』という意図があります。

なお、申請法人の99%(4167法人)が何らかの形で公開に同意しています。

令和6年度 健康経営度調査の配点

健康経営度調査に関して、最後に配点の説明もありました。

経営理念・方針、組織体制の側面には、経営層が関与し、人事・経営戦略と足並みをそろえて健康経営を実施する法人を評価したいという意図が反映されています。制度・施策実行は、介護と仕事との両立や非正社員対応等の設問が加わったため配点が変わっています。そして評価改善は、効果検証により改善を目指す姿勢を重視したいため、この配点になっています。

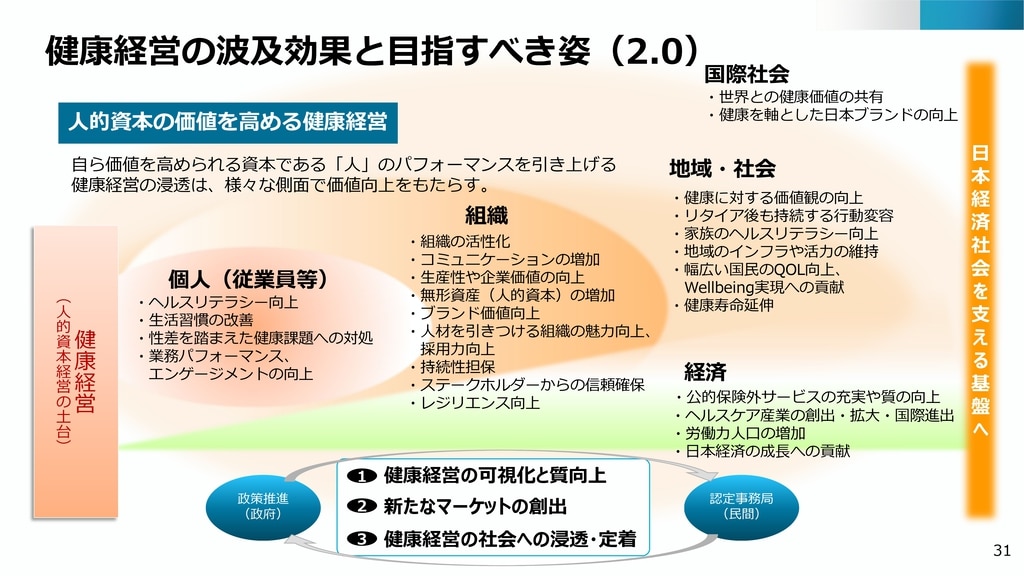

健康経営の波及効果と目指すべき姿(2.0)

続いて提示されたのは、健康経営が与える影響や目指すべき姿をまとめた資料。昨年度に比べ、より明確に健康経営が人的資本の土台であることが表現されています。(下図)

推進施策の進捗状況

1部の最後には、現在推進されている施策の進捗報告がありました。健康経営度調査の結果報告と同様に、3本柱に分類して紹介します。

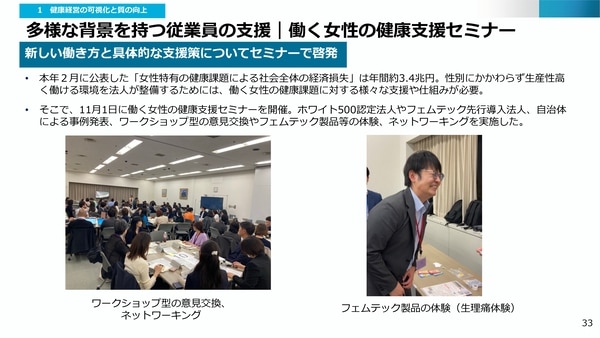

多様な背景をもつ従業員の支援、働く女性の健康支援セミナー

経済産業省とフェムテック推進に取り組む社会経済政策室が共同で、ワークショップ型の女性の健康支援セミナーを開催しました。

経済産業省とフェムテック推進に取り組む社会経済政策室が共同で、ワークショップ型の女性の健康支援セミナーを開催しました。

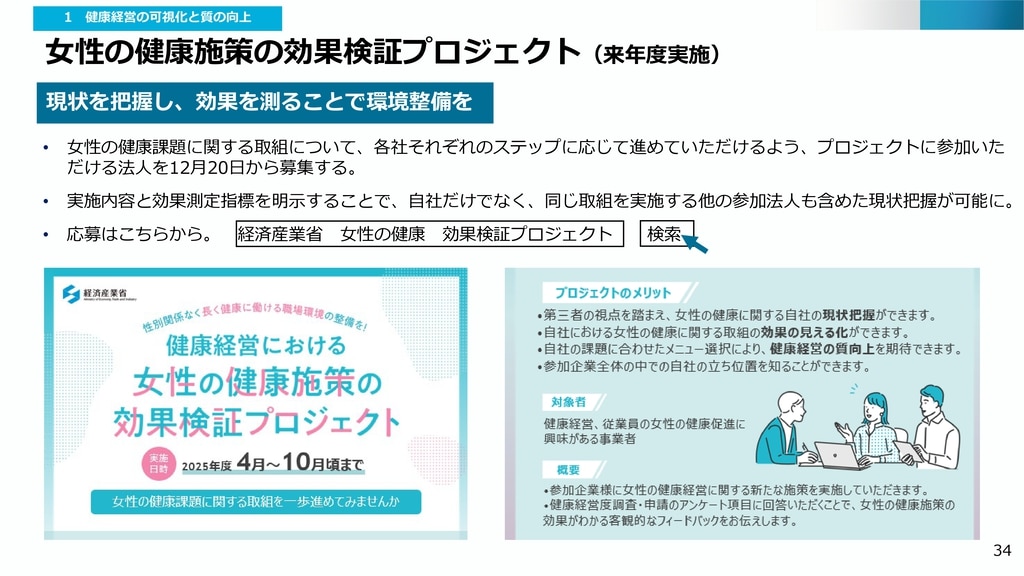

女性の健康施策の効果検証プロジェクト

来年度から「女性の健康施策の効果検証プロジェクト」が始動。実施内容と効果測定指標は公開される予定で、自社の現状把握や他の法人との比較に活用できます。

来年度から「女性の健康施策の効果検証プロジェクト」が始動。実施内容と効果測定指標は公開される予定で、自社の現状把握や他の法人との比較に活用できます。

1.「健康経営の可視化と質の向上」に関する施策

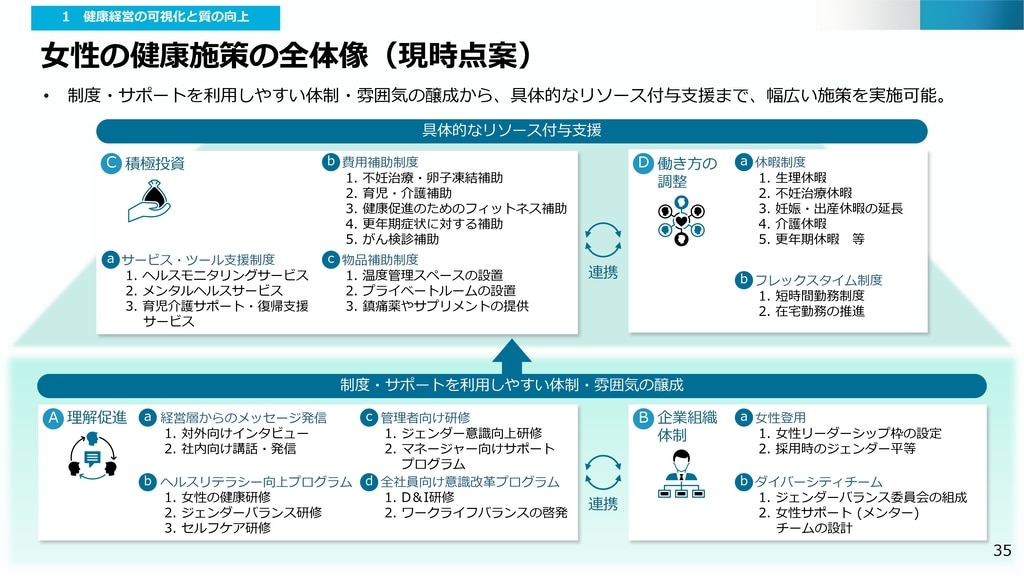

女性の健康施策の全体像

女性特有の健康課題はデリケートで制度利用へのためらいもある点に配慮し、まず経営層からのメッセージ発信や管理職向け研修など、制度やサポートを利用しやすい体制・雰囲気の醸成が必要です。併せて具体的な支援を行うことで、各施策が有機的に連携して社内への浸透が進み、女性従業員のパフォーマンス向上等が期待できます。

参加動機に応じた検証内容

女性の健康支援に取り組む法人へのヒアリングをふまえ、参加動機を3つのフェーズに分類して適切な検証内容を提示するプログラムを用意しました。

女性の健康課題に対する先進的な取り組み事例集の公開

今年度末をめどに、先進的な事例を公開する予定です。

「企業規模や業種に応じた取り組み、すぐに実践できる取り組みを紹介する予定なので、ぜひご活用ください」

民‐民PFS始動(肥後銀行、肥後銀行健康保険組合の事例)

肥後銀行と肥後銀行健保組合は、「成果連動型の契約方式(PFS方式)」によるコラボヘルスを推進しています。具体的には、銀行と健保組合が「くまもと健康支援研究所」に共同発注し、個人情報を提供したうえで被扶養者への健診の勧奨を依頼。研究所への支払い額は、受診率に応じて決まります。

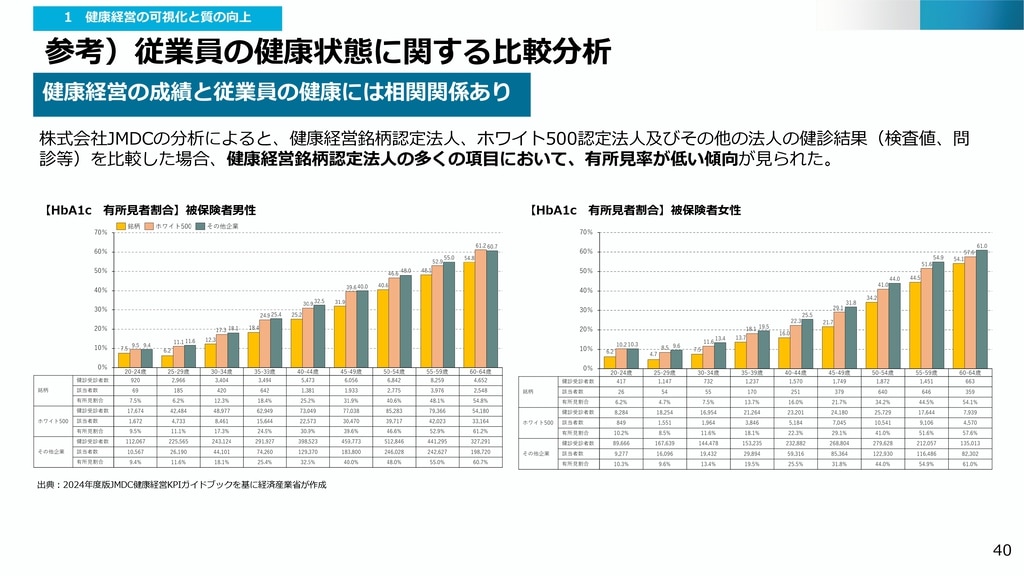

従業員の健康状態に関する比較分析

JMDC社の調査では、健康経営の成績と従業員の健康状況に相関があることが明らかに。

JMDC社の調査では、健康経営の成績と従業員の健康状況に相関があることが明らかに。

約10年にわたり推進してきたことが結果につながっており、心強い。

と山崎氏はコメントしました。

従業員のライフスタイルと欠勤率・離職率の関係

健康長寿産業連合会と順天堂大学の矢野教授らは、健康経営度調査のデータを活用して、従業員のライフスタイルと、メンタルヘルスによる欠勤率、離職率の関連を調査。その結果、企業が従業員の健康的なライフスタイルを支援することが、従業員のメンタルヘルス改善、離職率低下に好影響を与える可能性が示されました。

2.「新たなマーケットの創出」に関する施策

健康経営支援サービスを比較検討できる仕組みづくり

「『職域における心の健康関連サービス』の活用に向けた研究会」は、サービス選択や情報開示事項の整理を支援する「ウェルココ~職域における心の健康関連サービス選択支援ツール~」を開発。来年度後半から本格的な運用が予定されています。

「なお、PHRや女性の健康などの領域についても、サービス提供事業者のリストを制作中です。今年度末までに『ACTION!健康経営』での公開を目指しています」

健康経営に関する国際標準化

2024年11月12日には、健康経営のエッセンスを詰め込んだ「ISO25554」が発行されました。

海外での認知向上

OECDが2024年8月に公開したレポート「職場での健康と生産性を向上させるためのデジタル・革新的なツール」では、日本の取り組みが先進的な事例として紹介されました。

また、2024年11月の「Thailand Smart City Expo2024」には、経済産業省一行が出展。タイ政府関係者や現地企業などに、健康経営の概念と健康経営実践法人をサポートする日本のヘルスケアサービスを紹介しました。

3.「健康経営の社会への浸透・定着」に関する施策

業界団体との連携

交通運輸業界団体と共同でセミナーを開催したり、全国トラック協会の「貨物自動車運送事業安全性評価事業」の中で、健康経営優良法人の認定を取っている場合に加点する仕組みを構築したりしています。

おわりに

健康経営の最前線と今後を学べるとともに、実践のヒントが詰まった大変有意義なセミナーでした。ご登壇いただいた山崎氏には、改めて感謝を申し上げます。

なお、次回は本セミナーの第2部 弊社 保険者支援事業本部 ウェルビーイング推進部部長 野本 有香が登壇した 「JMDC健康経営KPIガイドブック」を用いた分析結果に関する講演の内容を抜粋してお届けいたします。

(参考資料)

経済産業省|第1回 健康経営推進検討会 第1回健康経営推進検討会 事務局資料②(今年度調査等の状況報告と今後の方向性について)