【Pep Upリサーチ】医療のかかり方の傾向|受診行動の特徴【後編】

Pep Upユーザー向けに健康記事などの健康にまつわるコンテンツを展開しています。この記事ではPep Upではどのような健康記事を展開しているのかをご紹介します。 ※本コンテンツはPep Upからの転載記事となります。 |

Pep Upリサーチでは健康に関する様々なアンケートを実施し、普段話題にすることの少ないテーマや、意外と同じ悩みを持つ人が多いテーマなど、Pep Upユーザーのリアルな声を集めたコラムをシリーズ連載しています。

今回は前回に引き続き、「医療のかかり方」をテーマに、後編をご紹介します。

大病院や救急外来を直接受診して良いのかどうか、あるいは何科を受診すれば良いか、迷ったことはありませんか?

そんな時は、可能であれば「かかりつけ医」へ相談することが推奨されますが、かかりつけ医とはなにか具体的なイメージをお持ちでない方もいるかもしれません。また、かかりつけ医への相談が難しい場合は救急要請の判断や時間外の受診先について相談できるサービスもあります。

後編では、受診先に迷った場合の相談サービスの利用やみなさんが思う「かかりつけ医」に関するアンケート結果を一緒に見ていきましょう。

前編の記事はこちらからお読みいただけます▼

医療機関の受診の目安、医療機関を選ぶ際に重視することは?

アンケート概要

【調査方法】インターネットアンケート

【調査対象】Pep Upユーザー(20代~60代)

【調査実施日】2024年2月6日~29日

【有効回答数】19,807人

※アンケートごとに性別・年齢・ご加入の健康保険組合などから対象を設定しご協力のお願いをしています。このアンケートで本人が特定される事はありません。

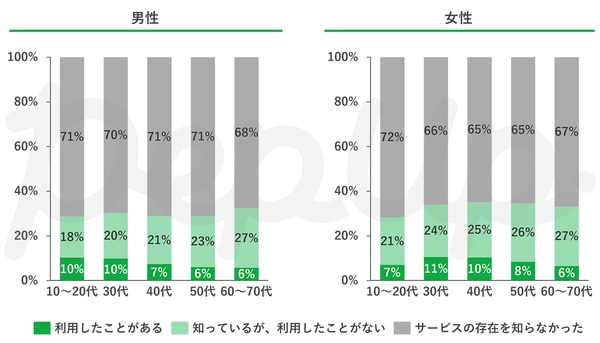

半数以上は相談サービスを知らない?!

今回アンケートに参加いただいたPep Upユーザーに対して、「どこを受診したらよいか迷った時に相談できるサービスがあることを知っていますか?」とお聞きしました。この質問では、新型コロナウイルス感染症に関する相談サービスは除いて回答いただきました。

また、「どこを受診したらよいか迷った時」は、ご自身あるいはご家族の救急診療も含めて回答いただきました。

Q.どこを受診したら迷った時に相談できるサービスがあることを知っていますか?

結果は、男女ともに全年代においてサービスの存在を知っていたのは30%前後から35%で、「利用したことがある」はおよそ10%かそれ未満でした。

また、男女ともに全年代において「サービスの存在を知らなかった」が半数以上を占める結果でした。この回答者のなかには、受診先に迷い困った経験をした方がいるかもしれないですね。

急なお子さんの症状は #8000!大人の症状は #7119から相談できることも

急な症状に対して対処法に悩むケースとしては、小さなお子さんの場合は多いかもしれないですね。

冒頭でもお伝えした通り、救急要請の判断や時間外の受診先について相談できるサービスはさまざまありますが、公的な相談サービスが利用できる場合もあります。代表的なものとしては、#8000(子ども医療電話相談事業)や#7119(救急安心センター事業)などの電話相談を利用することが可能です。

子どもの相談は#8000

#8000(子ども医療電話相談事業)は、平日の夜間・休日といった一般診療時間外でお子さんの症状への対処法や医療機関を受診するべきかなど迷った時に、小児科医師や看護師に電話で相談できるサービスとなります。

この短縮番号#8000は全国共通で、お電話をかけたエリア内の都道府県の相談窓口に自動転送される仕組みです。携帯電話からも利用可能ですが、受信した基地局によって近県につながる可能性もありますので、その点は注意が必要となります。

大人の救急要請の相談は#7119

#7119(救急安心センター事業)は利用エリアは限定されますが、おもに大人の方の症状に対してすぐに医療機関を受診するべきか、救急車を呼ぶべきかなど悩む場合に医師や看護師などに電話で相談できるサービスとなります。

#7119が利用エリア外の場合、自治体によっては#7119以外の番号で急病に対する電話相談窓口を設けている場合もあります。#7119実施エリアにつきましては、総務省消防庁から提供されている「救急安心センター事業(♯7119)をもっと詳しく!」から確認することができます。

ここでは、おもに急病や怪我などの対処や医療機関の受診に悩む場合の公的な相談窓口についてご紹介しました。

あらかじめお住いのエリアで医療に関する相談窓口の有無、相談先の電話番号、対応時間などについて確認しておくと、いざという時に役立つかもしれないですね。

このほか「かかりつけ医」がいる場合は、事前に対処法や緊急時の受診先について相談しておくこともできるかと思います。

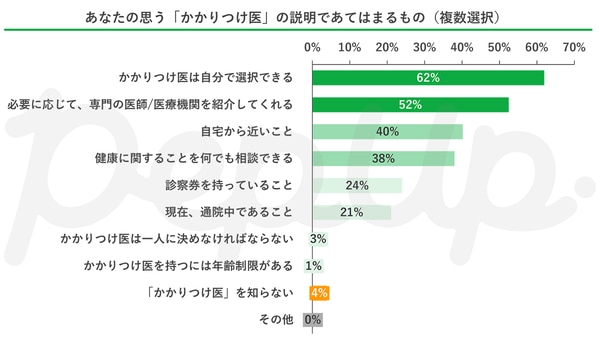

あなたが思う「かかりつけ医」とは?

今回のアンケートでは、「あなたが思う『かかりつけ医』」についても質問しました。

「かかりつけ医」の説明としてあてはまるものを回答いただきましたが、半数以上の方が「かかりつけ医は自分で選択できる」と「必要に応じて、専門の医師/医療機関を紹介してくれる」という認識でした。

次いで多かった回答は、「自宅から近いこと」や「健康に関することを何でも相談できる」でした。

一方で、少数ではありますが、「『かかりつけ医』を知らない」という回答もありました。

「『かかりつけ医』って何?」と思う人は少なからずいるかもしれないですね。

定義されている「かかりつけ医」とは?

ここでは、現時点で定義されている「かかりつけ医」について解説いたします。

厚生労働省から出されている説明としては、ポイントが3つあります。

- 健康に関することを何でも相談できる

- 必要な時は専門の医師・医療機関を紹介してくれる

- 身近で頼りになる医師

上記の3点に加えて、かかりつけ医は現時点で国が主導する登録制度はなく、信頼できると思った医師をかかりつけ医と呼んで構いません。また、かかりつけ医は1人に決める必要はないですし、症状に応じたかかりつけ医をもつこともできます。

たとえば風邪症状や腹痛などは内科のかかりつけ医へ相談する、腰痛は整形外科のかかりつけ医へ相談するという場合もあるかと思います。

かかりつけ医を持つ利点としては、健康管理についての相談がしやすく、病歴や薬のアレルギーの有無などについても把握してもらえますので、病気や症状に対して個別に適切なアドバイスをもらうこともできます。

また、普段の状態を把握してもらうことで必要に応じて適切な専門科の医師や医療機関の紹介がスムーズに行われ、かかりつけ医と紹介先の医療機関との医療連携によりさまざまな情報がかかりつけ医に集約されることで、その後定期的な通院が必要な場合も適切な対応が受けられやすくなります。

まとめ

受診先がわからなかったり受診するべきか悩む場合、まずは、かかりつけ医に相談しましょう。

かかりつけ医がいない方は、いずれ気軽に相談できる医師を見つけていただくと良いのですが、実際にお困りが生じた時には医療相談サービスを利用することも可能です。また、お住いの自治体で医療に関する相談窓口はどこになるのか、受診先の候補となる医療機関はどこになるかなど確認しておくことも一案です。

いざという時に備えて、医療のかかり方に関する情報を集めておきましょう。

今回は、前編・後編の計2回にわたり医療のかかり方に関する調査結果についてお伝えしました。

医療機関を受診することがないよう日頃からの体調管理に気をつけることは大切ですが、前半のアンケート結果からは「仕事を優先して無理してしまう」、「受診のタイミングが難しい」といったコメントも届いており、みなさんの置かれている状況や症状の経過などはそれぞれ異なり、体調管理や必要なタイミングでの受診が難しいこともうかがえました。症状が悪化してから医療機関を受診すると、診断・治療に時間がかかったり医療費が高額となることもあります。

体調に異変があった時、健康診断結果などで再検査の案内があった時などは適切に受診をしましょう。

今回のPep Upリサーチコラムはいかがだったでしょうか?

ぜひ皆様のご感想をお待ちしております!

【参考資料】

厚生労働省 (2019). 上手な医療のかかり方の普及・啓発.

厚生労働省. 「かかりつけ医」ってなに?

Pep Upでは健康記事を随時更新中です

JMDCの健康ポータルサイト「Pep Up(ペップアップ)」では、このようなユーザーのヘルスリテラシー向上のための健康記事や、Pep Upユーザーにアンケートを取るPep Upリサーチなどのコンテンツを随時更新しています。

ぜひこの機会にPep Upをご活用ください。