経済産業省登壇「健康経営に取り組む企業の健康度は本当に高いのか?」セミナーレポート(後編) 「JMDC健康経営KPIガイドブック」を用いて分析

2024年12月25日、JMDCは健康経営の推進にまつわる最新動向や実践事例を共有するセミナー(2部構成)を開催しました。

第1部では、経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課の課長補佐である山崎牧子氏に登壇いただき、昨年12月19日の「第1回健康経営推進検討会(旧:健康投資ワーキンググループ)」で報告された令和6年度 健康経営度調査の結果や、今後の方向性について解説していただきました。

第一部の記事はこちら▼

本記事では、弊社 保険者支援事業本部 ウェルビーイング推進部 部長 野本有香 が登壇したセミナー第2部における「JMDC健康経営ガイドブック」を用いた分析結果に関する講演内容を抜粋してお届けします。

目次[非表示]

「JMDC健康経営KPIガイドガイドブックとは」

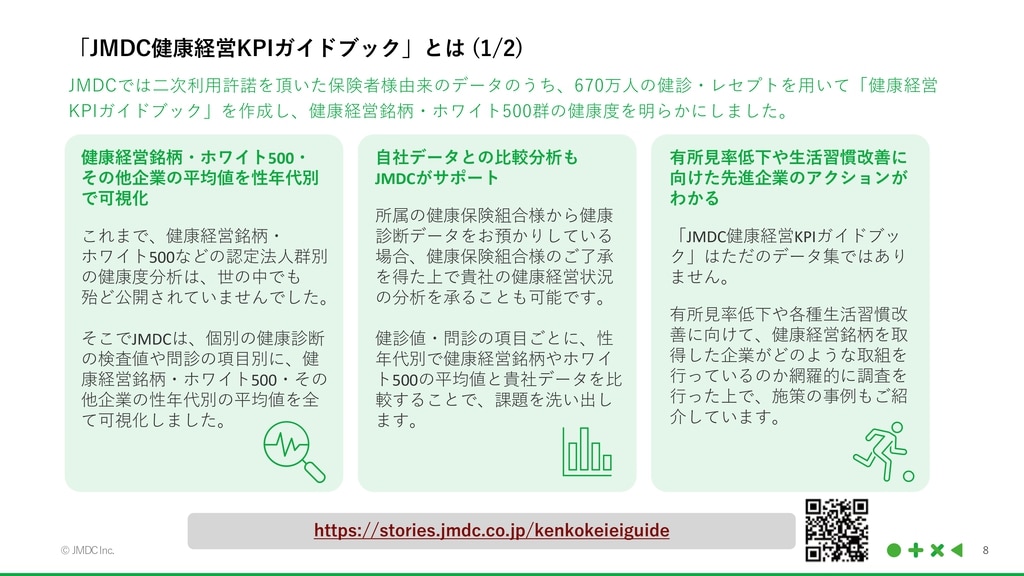

「JMDC健康経営KPIガイドブック」とは、JMDCが保有する約2,000万人規模のヘルスケアビッグデータのうち、被保険者670万人の健診・レセプトデータを基に作成。健康経営銘柄・ホワイト500企業・その他の企業の健康度を可視化したものです。

これまで、健康経営に取り組む企業群とその他の企業の健康度分析はほとんど公開されておらず、企業が自社の健康経営の状況を客観的に把握することが難しい状況でした。

ガイドブックでは、健康診断の検査値や問診結果について、健康経営銘柄・ホワイト500・その他企業の平均値を性年代別に見ることができます。これにより、自社の健康経営状況の分析を可能にしています。

健康経営を推進する企業にとって、自社の健康課題を明確にし、より効果的な施策を検討するためのツールとして活用していただければと思います。

分析結果の紹介

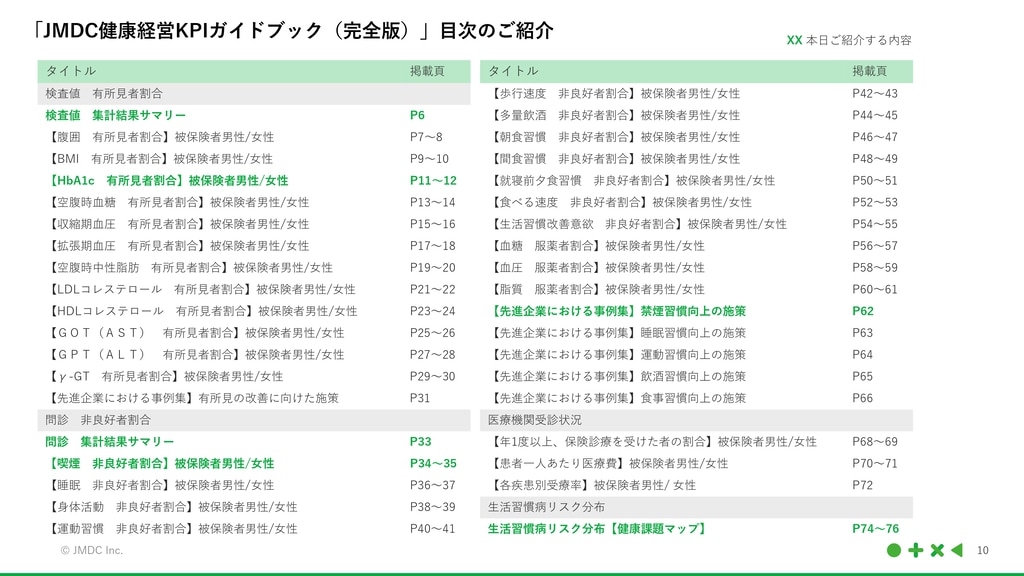

「JMDC健康経営KPIガイドブック」の完全版には様々な分析結果がありますが、その中から一部をご紹介いたします。

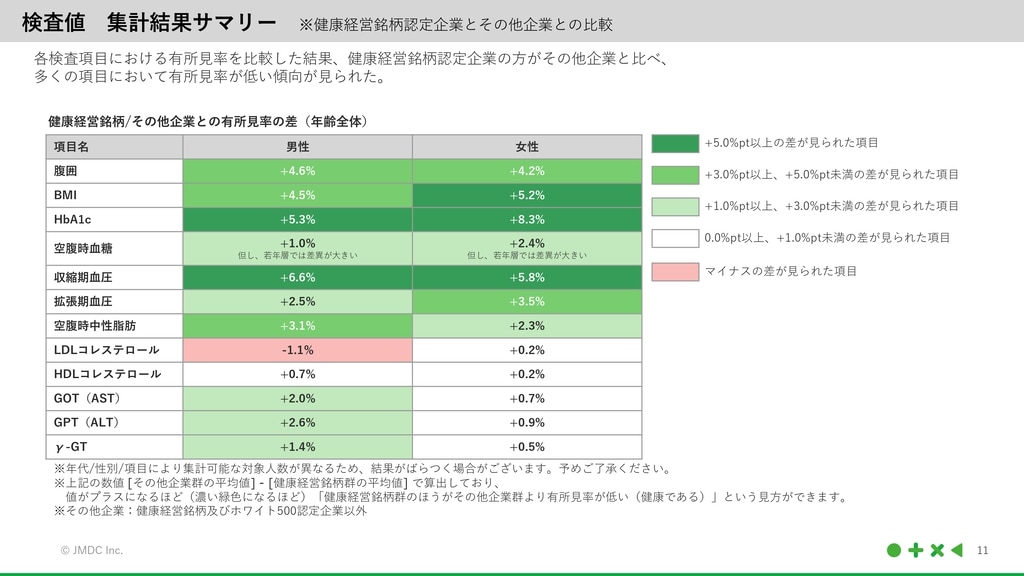

検査値【集計結果サマリー】健康経営銘柄認定企業とその他企業との比較

まずは検査値の集計結果のサマリーです。

各検査項目における有所見率を比較した結果、健康経営銘柄認定企業の方がその他企業と比べ、多くの項目において有所見率が低い傾向が見られました。

特に、HbA1c、収縮期血圧の項目においては、男女ともに+5.0%pt以上の差が見られました。

健康経営に取り組む企業ほど、健診値にも結果が表れていることがわかります。

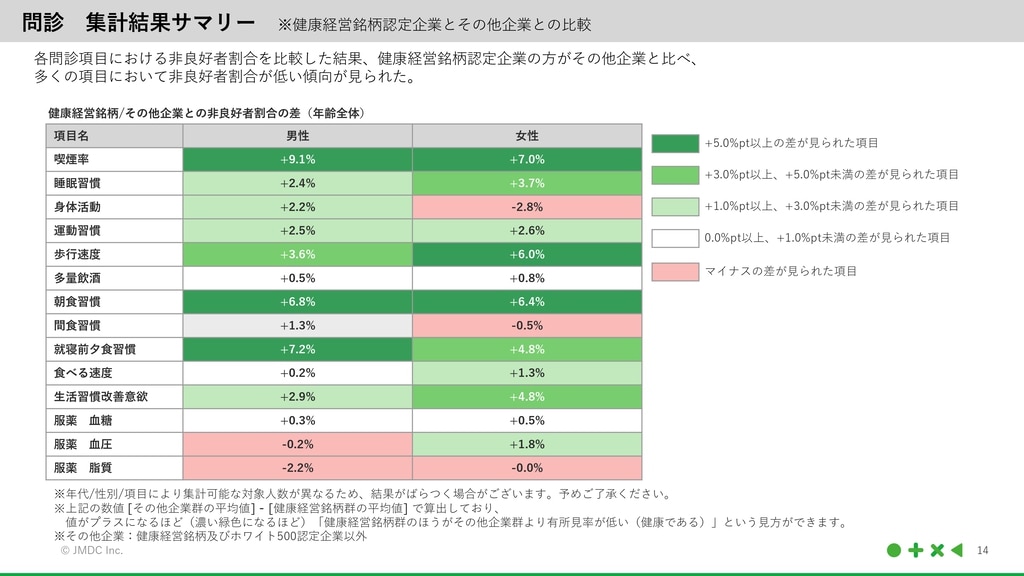

問診結果【集計結果サマリー】健康経営銘柄認定企業とその他企業との比較

次に、問診結果の集計結果のサマリーです。

各問診項目における非良好者割合を比較した結果、健康経営銘柄認定企業の方がその他企業と比べ、多くの項目において非良好者割合が低い傾向が見られました。

最も大きな差があったのは喫煙率で、男性で9.1%pt、女性で7.0%ptという差がついております。

他にも朝食習慣や就寝前夕食習慣、歩行速度という項目においても差がついていることがわかりました。

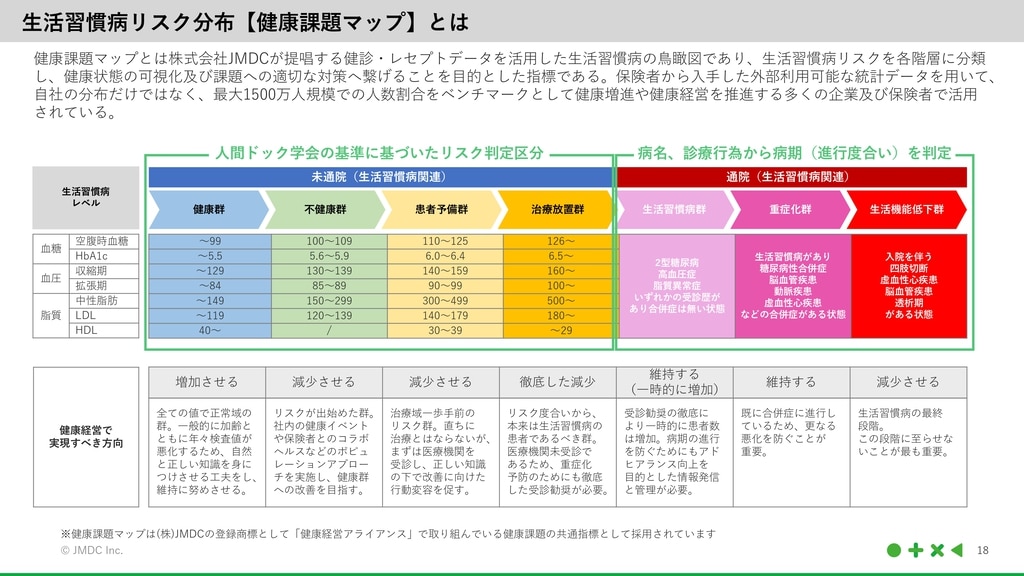

生活習慣病リスク分析【健康課題マップとは】

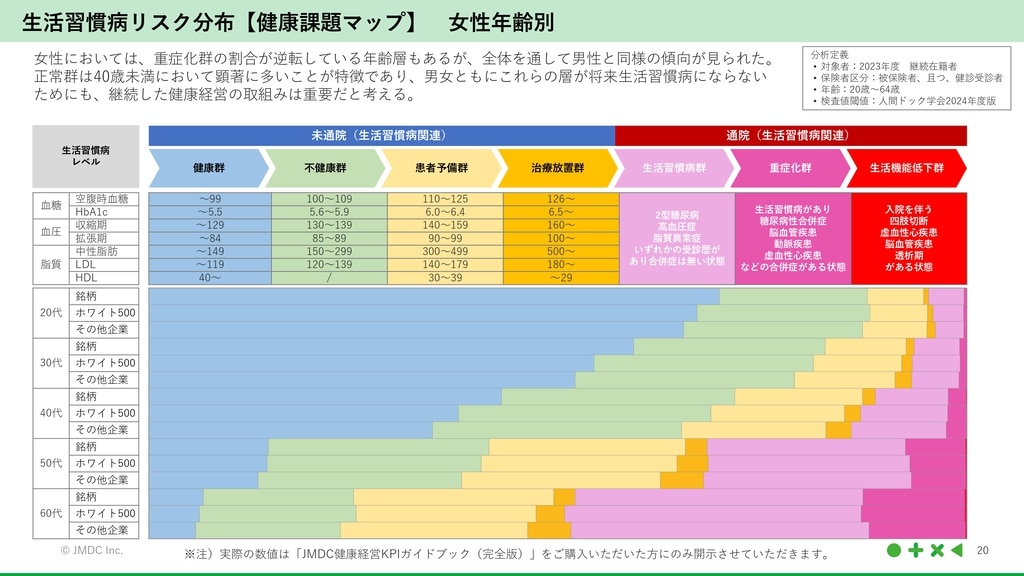

健康課題マップは、株式会社JMDCが提唱する独自の指標であり、健診・レセプトデータを活用して生活習慣病のリスクを可視化するための鳥瞰図です(上図)。

この指標は、生活習慣病リスクを各階層に分類し、健康状態を明確に示すことで、適切な課題の把握と効果的な対策につなげることを目的としています。

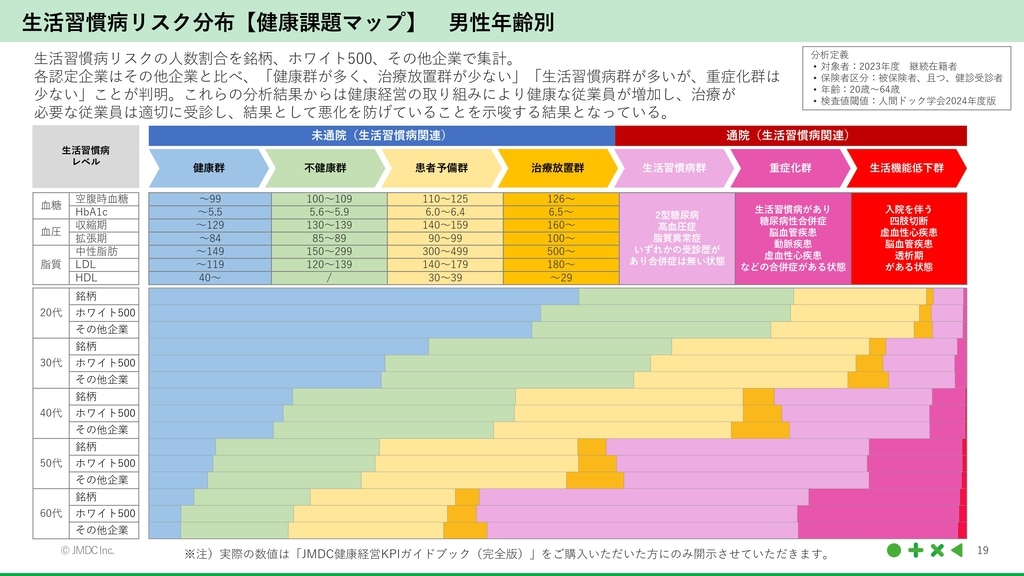

生活習慣リスク分布【健康課題マップ】男性年齢別

男性年齢別の結果では、銘柄、ホワイト500認定企業はその他企業と比較して「健康群の割合が多く、治療を受けていない層の割合が少ない」「生活習慣病群の割合は高いものの、重症化群の割合は低い」という傾向が見られました。

これらの分析結果から、健康経営の取り組みにより健康な従業員が増え、治療が必要な従業員も適切に受診していることで、悪化が防げていることがわかります。

生活習慣リスク分布【健康課題マップ】女性年齢別

女性年齢別の結果では、重症化群の割合が逆転している年齢層も一部見られましたが、全体としては男性と同様の傾向が確認されました。特に、健康群の割合は40歳未満で顕著に多いことが特徴です。男女ともに、若年層が将来的に生活習慣病を発症しないよう、継続的な健康経営の取り組みが重要であると考えられます。

全体的な傾向・示唆

最後に全体的な傾向・示唆について紹介がありました。

全体的に健康経営銘柄認定企業、ホワイト500企業、その他企業の順で従業員は健康行動を取っており、健康状態も良いことが明らかになりました。

また、レセプトを活用した集計においては、医療機関受診率の高さや、健康課題マップにおける「健康群の多さ」「治療放置群の少なさ」も目立ちました。

一方で、年齢や性別によっては睡眠習慣、運動習慣、間食習慣などで、健康経営銘柄群の方が悪い、またはその他企業と変わらない項目もいくつか認められました。特に睡眠習慣については銘柄企業においても課題が大きいと言えるでしょう。

また、本セミナーでは詳細に紹介していませんが、医療費の観点では健康経営銘柄企業の男性一人あたりの医療費は高いが女性では逆転の傾向が見られました。これは、女性特有疾患など医療費が高くなりやすい疾患において、健康経営銘柄群とその他群で受療率の差分が大きいことが影響していると考えられます。

全体を通して医療費適正化と一時逆行をしてでも、女性特有の健康課題への取組、睡眠やメンタルヘルスの取組の必要性は急務であると考えられます。

おわりに

本セミナーの参加者アンケートでは、多くの貴重なご意見やご要望が寄せられ、健康経営に関する関心の高さがうかがえました。

今回のような大規模なデータは、自社との比較分析において非常に貴重であり、健康経営銘柄企業の従業員の方がより健康であることが明確に示された点において、特に大きな価値を持つと感じる。

経営層が戦略に深く関与することが求められる中で、経営会議などで議題にしていただくことが当社の課題であると感じた。

健康経営銘柄を取得した企業・健康保険組合によるコラボヘルス施策について紹介してほしい。

本セミナーで紹介した「JMDC健康経営KPIガイドブック」は、企業の健康経営の現状を客観的に評価し、より効果的な施策を検討するための強力なツールとなります。「JMDC健康経営KPIガイドブック」の詳細については、以下よりご覧ください。

(参考資料)

経済産業省|第1回 健康経営推進検討会 第1回健康経営推進検討会 事務局資料②(今年度調査等の状況報告と今後の方向性について)