「健康経営優良法人」の認定要件は?保険者の対応が必要な項目をピックアップ

健康経営に取り組む企業を認定する「健康経営優良法人」制度。事業主の申請に当たっては、保険者も申請書の記入などをサポートする必要があります。具体的にどのような認定要件、記入項目で保険者の協力が必要になるのか、健康経営優良法人2024のケースからポイントを解説します。 (2025年度以降は申請方法やスケジュール、認定要件などが変更される可能性があります)

目次[非表示]

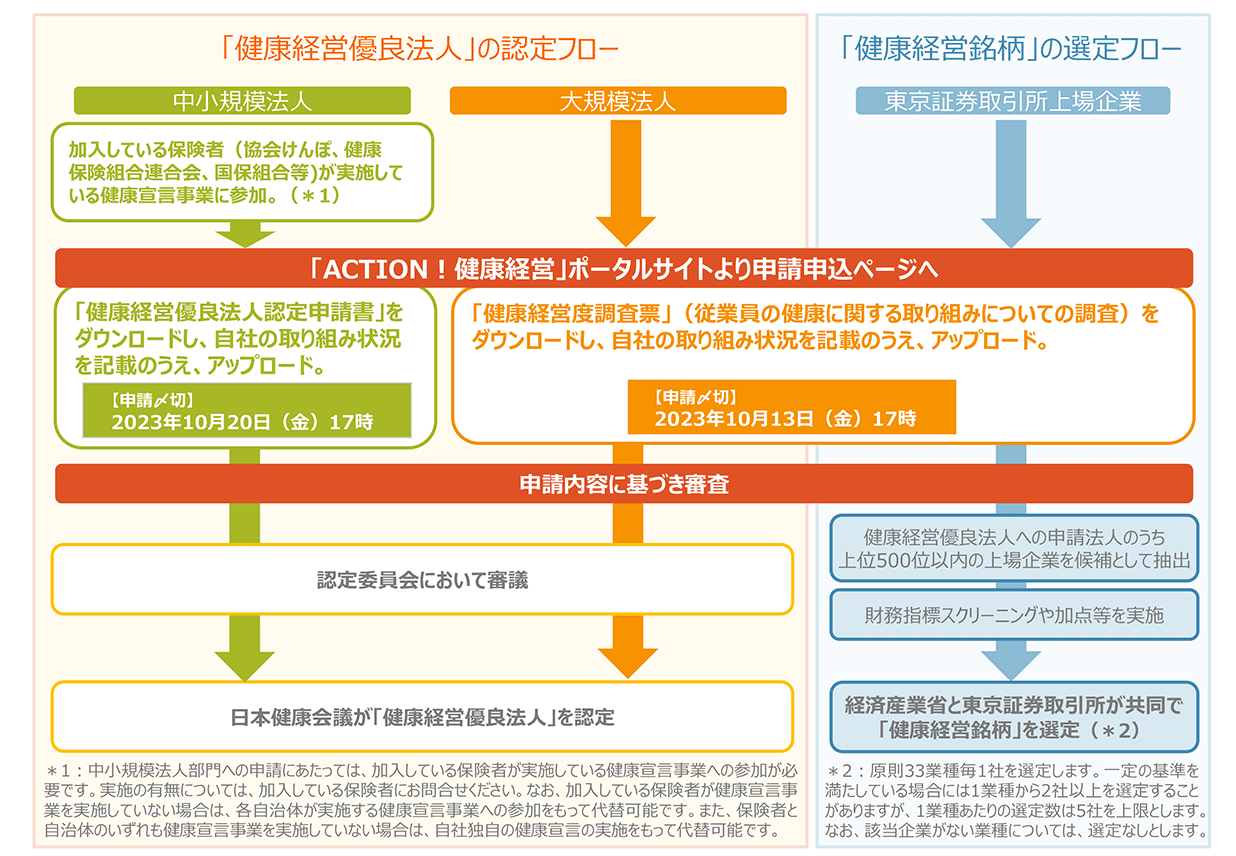

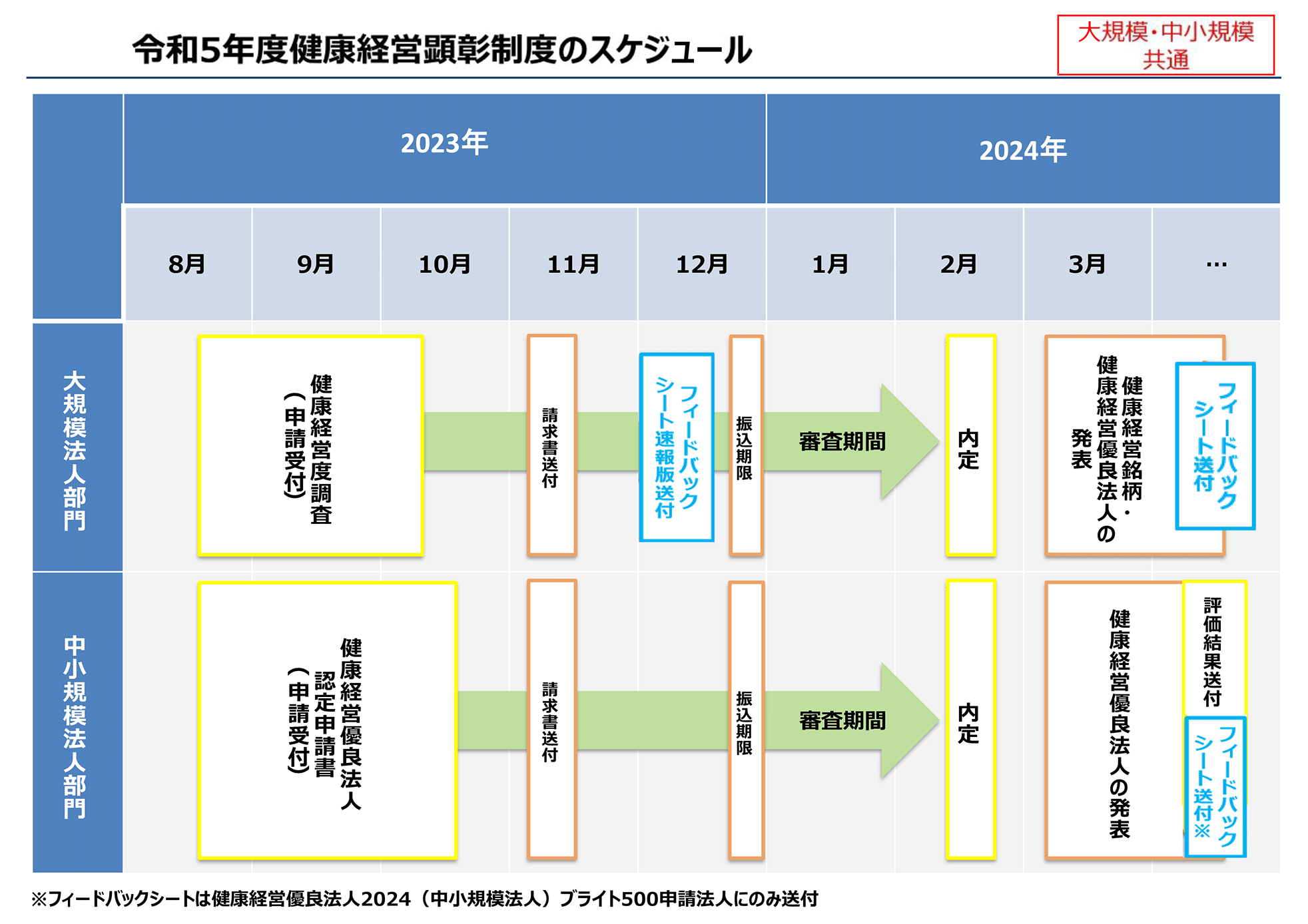

「健康経営優良法人」の申請スケジュールと認定要件

ACTION!健康経営ポータルサイト「令和5年度申請に関して」より抜粋

ACTION!健康経営ポータルサイト「令和5年度申請に関して」より抜粋

健康経営優良法人2024では前年度(2023年度)と同様、「ACTION!健康経営ポータルサイト」上で申請を受け付けていました*1。申請期間は2023年8月〜10月で、認定の可否は2024年2月に内定、同年3月に正式発表が予定されています。

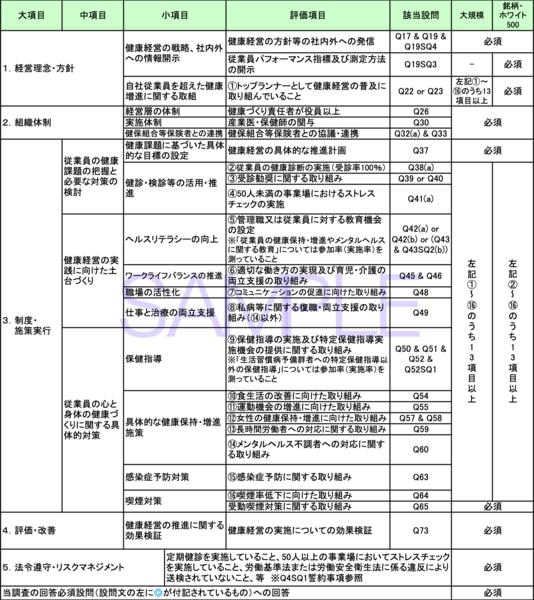

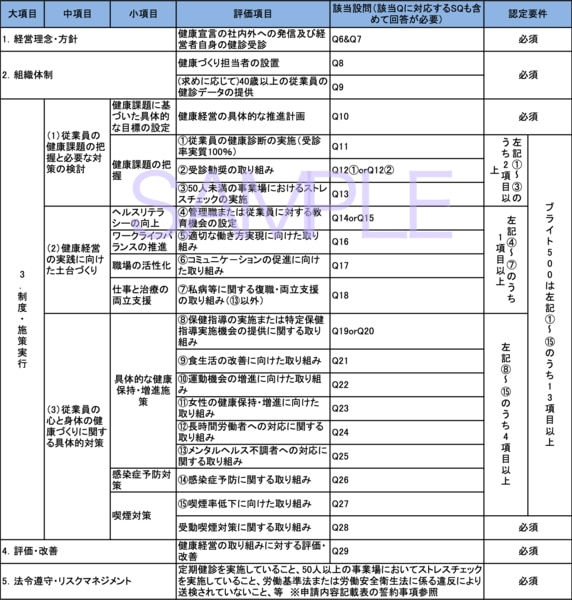

申請区分は例年通り「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2種類でした*2。評価項目は両部門とも「1.経営理念」「2.組織体制」「3.制度・施策実行」「4.評価・改善」「5.法令遵守・リスクマネジメント」の5つの大項目に分けられ、それぞれ下位に中項目、小項目が設定されています。小項目のうちいくつかは認定の必須項目となっており、それ以外は一定数の項目をクリアすることが認定の要件となっています。

*1 申請に当たっては同ポータルサイトのIDを事前に取得しておく必要があります。

*2 申請区分は日本標準産業分類による業種ごとの従業員数と、資本金または出資金額によって決まります。

大規模法人部門

令和5年度 健康経営度調査(従業員の健康に関する取り組みについての調査)「健康経営銘柄の選定、健康経営優良法人の認定に関する要件」より抜粋

申請期間中に該当年度の「健康経営度調査」に回答し、提出します。例年、申請期間は中小規模法人部門より若干短くなっています。

認定基準と、それぞれに対応する健康経営度調査の質問は上図の通りです。上位500社までを認定するホワイト500の要件では「1.経営理念」の必須項目が多くなっているほか、「3.制度・施策実行」で満たすべき基準も若干数多くなっています。

中小規模法人部門

健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)認定申請書「健康経営優良法人(中小規模法人部門) 認定要件」より抜粋

該当年度の「健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定申請書」に記入の上、申請期間中に提出します。申請条件として、加入している保険者が取り組む健康宣言事業*3にあらかじめ参加している必要がある点に注意が必要です。

認定基準とそれぞれに対応する認定申請書の質問は上図の通りです。上位500社までを認定するブライト500の要件では「3.制度・施策実行」で達成するべき評価項目の基準が多くなっています。

*3 健保連の各都道府県連合会、協会けんぽの各都道府県支部で実施。東京都所在の保険者に加入している法人においては、健康宣言を策定した上で、さらに保険者による「健康優良企業」の認定を受けることで、健康経営優良法人の申請条件を満たしているとみなされます。

保険者の回答対応が必要な項目一覧

「健康経営度調査」と「健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定申請書」の項目のうち、保険者と関連の深い項目には以下があります。事業主から回答・記入対応を依頼される可能性のある項目については事前に心づもりをしておきましょう。

一人当たり医療費(大規模Q14)

令和5年度 健康経営度調査(従業員の健康に関する取り組みについての調査)より抜粋

大規模法人部門の健康経営度調査のみに設定されている「 II.基本情報②」の設問のひとつです。同章の回答内容は評価には影響しないものの、集計の基礎情報としてできる限り回答するよう求められています。

上の表の通り、保険者単位の金額(保険者全体)と自社単位(Q2で記入した調査の回答範囲内)の金額についてそれぞれ記入します。計算方法は以下の通りです。

/被保険者数 ※法定給付(現物給付・現金給付)はすべて含む。傷病・出産手当金、出産育児一時金、 埋葬料は除く。 |

定期健康診断の受診率(大規模Q38(a)、中小規模Q11)

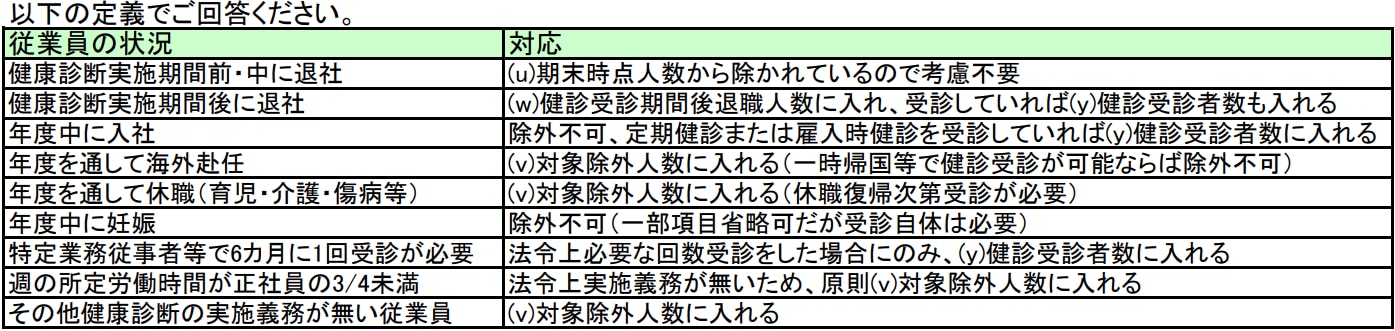

保険者が事業主から定期健康診断の委託を受けている場合に記入を求められる可能性のある項目です。認定要件「従業員の健康診断の実施(受診率100%)」の適合要件を満たすためには、定期健診受診率の計算結果が100.0%である必要があります。

計算に当たっては自社(事業主)が実施した定期健診だけでなく、人間ドックなど社外の健診を受診した従業員についても、健診項目などが労働安全衛生法上の基準を満たしており、結果が会社に提出されていれば受診者とみなされます。その他、健診実施期間前後に退社した従業員や休職の従業員など、計算に迷う部分の取り扱いは以下の定義を参照しましょう(大規模、中小規模共通)。

令和5年度 健康経営度調査(従業員の健康に関する取り組みについての調査)「設問の補足説明」より抜粋

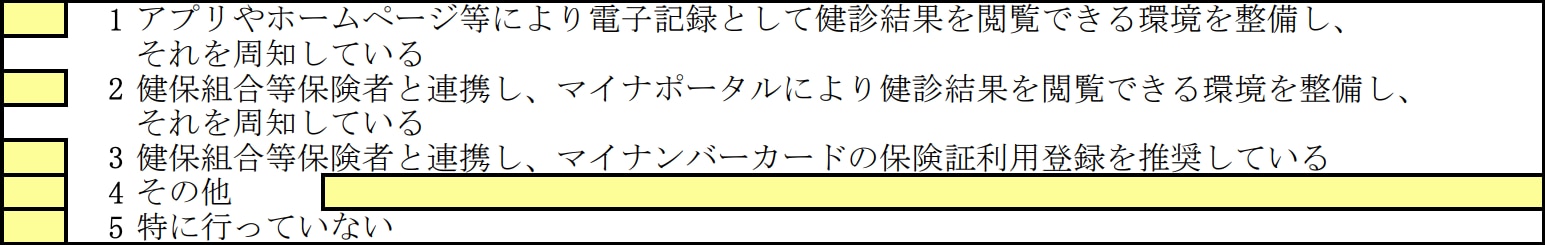

健診情報等を電子記録として活用するための取り組み(大規模Q44、中小規模Q44)

令和5年度 健康経営度調査(従業員の健康に関する取り組みについての調査)より抜粋

従業員がアプリやホームページ、マイナポータルなどで健診結果を閲覧できる環境が整備されているか、従業員へマイナンバーカードの保険証利用登録を推奨しているかなどを評価する項目です。設問文2および3にある通り、マイナポータルの閲覧環境整備やマイナンバーカードの保険証利用については、保険者と連携した取り組みの状況を回答する必要があります。

特定健康診査および特定保健指導の実施率(大規模Q51SQ1)

自社(事業主)単位で特定健診・特定保健指導実施率を把握しているか、また把握している場合はその実施率を回答します(令和5年度調査では2021年度の実施率を回答)。回答に当たって注意したい点は以下の通りです。

健保組合に加入している法人の場合

厚生労働省から健保組合に提供された「被保険者証等記号単位の実施率」を回答します。

健康スコアリングレポート作成対象の企業はレポート記載の数値を記入。スコアリングレポート上の値は休職者なども分母に含まれているため、実態よりも低めの値となる可能性がありますが、その場合でも被保険者証等記号単位での集計値を記載します。

健康スコアリングレポート作成対象外の法人(特定健診対象者50人未満)も被保険者証等記号単位実施率データは提供されるため、その値を記入します(「保険者のやむを得ない事情により把握できない」と回答する必要はありません)。

協会けんぽに加入している法人の場合

協会けんぽから提供される事業所カルテに記載されている実施率を回答します。事業所カルテには「初回面談」「評価面談」の両方が記載されていますが、回答では「評価面談」の実施率を記載します。

申請範囲(Q2で回答)に複数の法人が含まれる場合

各法人の対象者数と実施者数を合算して実施率を算出し、回答します。

その他

その他、従業員の健康意識の向上を図る各種セミナー(大規模Q43、中小規模Q14など)や、女性特有の健康関連課題に関する行動を促すための取り組み(大規模Q58、中小規模Q23)などの実施について、事業主から保険者が相談を受ける可能性もあります。これらの取り組みを検討するに当たっては、健康スコアリングレポートなどを活用し、データから各事業所の取り組むべき課題を明確化した上で、それぞれに合った施策を企画することが重要です。

また、主に事業主のほうで回答する項目の中にも、保険者と関連の深いものが複数あります。特に以下の項目は押さえておきましょう。

<中小規模法人部門>

|

おわりに

健康経営優良法人の認定項目を深掘りすると、事業主が認定を受けるためには保険者の協力が不可欠であることが改めてわかります。保険者として申請書類の記入に対応するのはもちろん、申請の前提として、コラボヘルスによる健康づくりにも積極的に取り組んでいきたいところです。事業主にとってもっとも身近な健康の専門家として自信を持って相談に応えられるよう、認定・申請に向けた基礎知識を確実に押さえておきましょう。

【ご案内】企業向け「健康経営コンサルティング」

健康経営の実践に課題を抱えている企業様のお悩みに基づいて、健康経営施策の検討、実行、効果分析まで一貫したご支援を提供しております。詳細はこちら▼

(参考情報)

ACTION!健康経営|ポータルサイト(健康経営優良法人認定制度)

はじめよう!「健康経営」 - ACTION!健康経営|ポータルサイト(健康経営優良法人認定制度)

令和5年度 健康経営度調査(従業員の健康に関する取り組みについての調査)

健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)認定申請書

令和5年度 健康経営度調査 調査内容に関するQ&A 令和5年9月13日掲載