マイナンバーカードの保険証利用で何が変わる?加入者、保険者それぞれのメリット

2024年秋をめどに予定されているマイナンバーカードと健康保険証(以下、保険証)の一体化。新たな運用によってより質の高い医療の提供が可能になったり、事務手続きが効率化したりと、加入者、保険者双方の利便性向上が期待されます。

ここでは「マイナ保険証」とも呼ばれるマイナンバーカード保険証利用の仕組みをおさらいしながら、その具体的なメリットを詳しく解説します。

目次[非表示]

「マイナ保険証」とオンライン資格確認の仕組み

マイナンバーカードの保険証利用は2021年10月に本格運用となり、2023年9月からはすべての医療機関、薬局でマイナ保険証の利用が可能になりました。従来の紙の保険証は2024年秋をめどにマイナ保険証と一体化し、廃止が計画されています。

2023年9月10日時点におけるマイナンバーカードの保険証登録率は70.7%となっており、確実に普及は進んでいるものの、いまだ3割の加入者が登録していない状況です。

※更新)2025年10月末時点で、マイナ保険証の登録者数は約8,730万人。

これは、マイナンバーカード保有者の 87.8% にあたります。

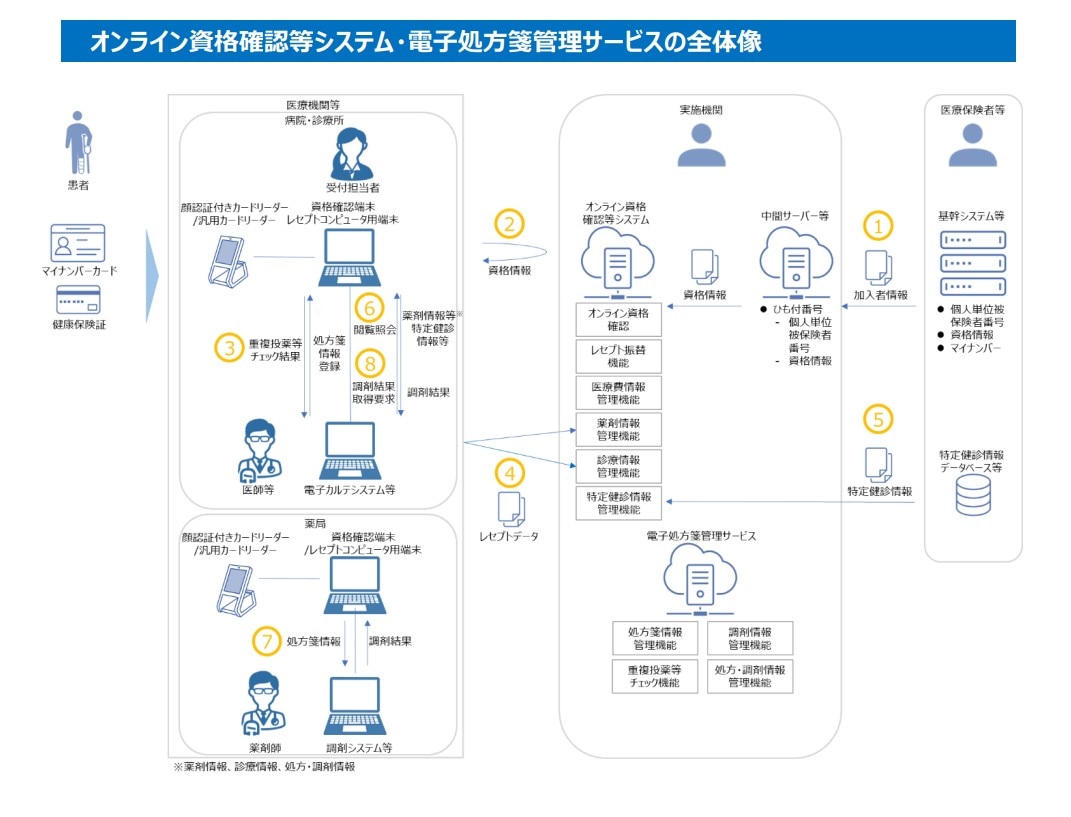

「病院・診療所向け オンライン資格確認等システム運用マニュアル_1.20版」より抜粋

マイナンバーカード保険証利用の基盤になっているのは、2022年7月に原則義務化されたオンライン資格確認の仕組みです。

オンライン資格確認とは、医療機関や薬局がマイナ保険証を専用リーダーで読み込むか、紙の保険証の情報をシステムに入力し、患者の資格情報をその場で確認することをいいます。

マイナ保険証を利用した場合の流れとしては、カードリーダーで患者のマイナンバーカードを読み込み、顔認証などによって自動で本人確認。同時に、マイナンバーカードのICチップ内の電子証明書を使い「オンライン資格確認等システム」から自動で患者の資格情報1*を取得する形となっています。

なお、このオンライン資格確認等システムには医療機関などが発行したレセプトから薬剤情報・診療情報が抽出されているほか、医療保険者による特定健診の情報も連携されています。

患者が受付時に同意した場合は、医師や薬剤師はセキュリティ基準を満たした端末などからシステムにアクセスし、これらの情報を参照しながら診療や調剤を行えます。

*1 医療保険者が中間サーバーなどに登録した加入者情報(資格情報を含む)が、社会保険診療報酬支払基金などが運営するオンライン資格確認等システムに連携されます。

【加入者のメリット】保険証の更新不要、正確な情報に基づく医療の提供も

マイナンバーカードを保険証として利用することによる加入者側のメリットには、主に以下があります。

医療機関での受付の迅速化

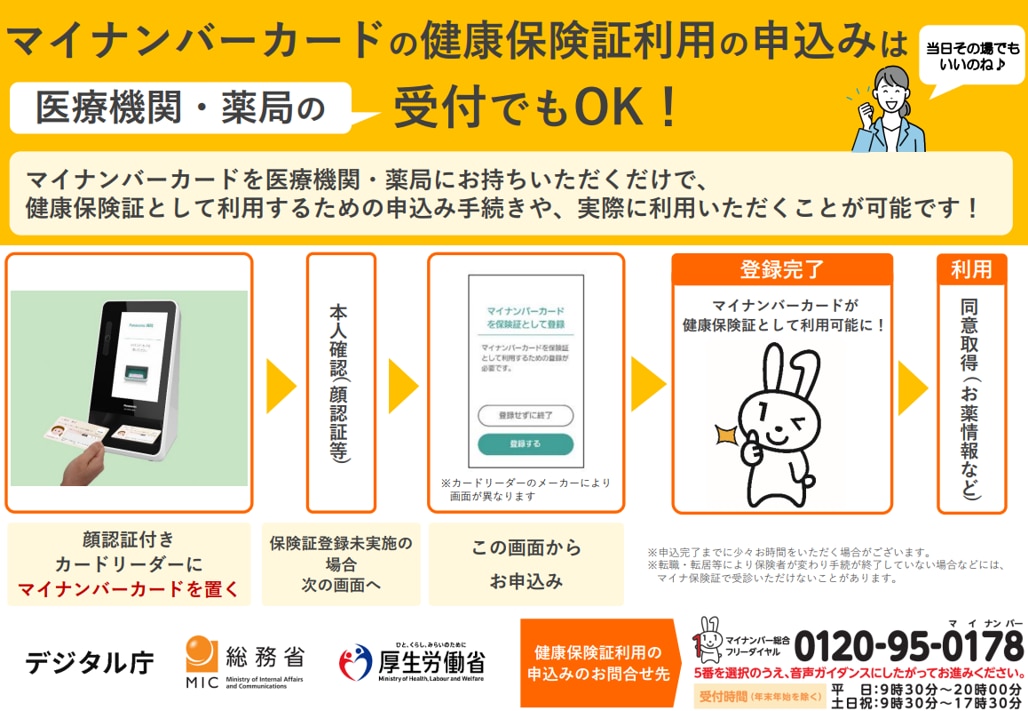

出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用登録(顔認証付きカードリーダー)」

顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関では、顔認証と本人確認、保険資格の確認を加入者のセルフ操作で自動的に行え、受付がよりスムーズになります。

対人受付を避けられるため、感染症拡大時などに人との接触を最少化できるメリットもあります。

医師などに自身の健康情報を共有しやすくなる

医師が過去の薬剤情報や特定健診情報などをシステムを通じて参照できるようになるため(加入者が同意した場合)、加入者は自身の健康情報を都度伝える手間が省け、正しい情報に基づいた適切な診察、薬の処方を受けられるようになります。

特に旅行中や災害時など、初めての医療機関にかかる際にメリットを感じられます。

高額療養費制度の一時費用負担や事務手続きが不要に

従来、加入者が高額療養費制度を利用する場合には、加入者が高額な医療費を一時的に自己負担し、限度額適用認定証の書類申請手続きをした上で、自己負担限度額を超えた金額の払い戻しを受けなければなりませんでした。

これに対してマイナンバーカードを保険証として利用した場合は、限度額適用認定証の手続きをしなくても、その場で限度額を超える支払いが免除されます(加入者が情報提供に同意した場合)。一時的な費用負担がなくなり、申請手続きの手間も解消できます。

保険証の切り替えや更新が不要に

就職や退職、転居に伴う保険証の切り替えや、国民健康保険や後期高齢者医療制度における保険証の更新が不要になります。

これにより「まだ新しい保険証が発行されていないので、医療機関にかかりにくい」といった問題がなくなります。

確定申告における医療費控除の申請が簡素化

確定申告で医療費控除の申請をする際にマイナポータルで過去の医療費通知情報を参照できるようになるため、医療機関や薬局による紙の領収証を手元で保管する必要がなくなります。

また、マイナポータルとe-Taxを連携すれば、オンライン上の申告書類に医療費情報を自動入力でき、申請がより簡素化されます。

【保険者のメリット】医療の適正化、加入者の健康促進と医療費削減

保険者側では、医療費削減や事務効率化につながる以下のようなメリットが期待できます。

ポリファーマシー防止など医療の質向上

データに基づく医療の適正化は、加入者の健康促進、そして医療費削減の観点から、保険者にとっても意義があります。

原則義務化されたオンライン資格確認に加え、2023年1月に運用開始された電子処方箋の導入が進めば、医療機関、薬局間の情報共有が加速化し、さらなる医療の質向上につながると考えられます。中でも、多剤によるさまざまな有害事象「ポリファーマシー*2」対策につながる点で注目されています。

電子処方箋は、オンライン資格確認を導入したほぼすべての医療機関、薬局を対象に2025 (令和7)年3月末までの導入が目指されており、引き続き動向に注目したいところです。

*2 多種類の薬を服用しているために薬同士が相互に影響して副作用を起こしたり、患者の飲み忘れ・飲み間違いが起こったり、服薬アドヒアランス(患者が医師の指示に従って適切に薬を飲み、積極的に治療しようとすること)が低下したりしている状態。

ポリファーマシーに関する詳細記事はこちらもご参考ください

後期高齢者支援金加算・減算制度の減算要件

第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度では、保険者によるマイナンバーカードの保険証利用の推進が減算要件に関わる総合評価指標(必須項目)となっています*3。

具体的な該当箇所は以下の通りです。

総合評価指標 大項目3 予防健康づくりの体制整備

① PHRの体制整備

以下の3つの取組を全て実施していること

a. 特定健診結果の閲覧用ファイルを月次で報告

b. 40歳未満の事業主健診データの事業主への提供依頼

c. 事業主を通じた情報発信や医療費通知の発送時等に、マイナンバーカードの被保険者証利用に係るメリットや初回登録の手順について周知・広報

*3 減算要件は「総合評価指標の合計点数上位20%に該当し、かつ総合評価指標の必須項目4つをすべて満たす」こと。

加入者自身による健康づくりの促進

先述した総合評価指標で掲げられている「PHRの体制整備」は、言い換えれば「加入者がマイナポータルを通じて自身の診療・薬剤情報や特定健診結果、検診結果などの情報を参照し、健康づくりに積極的に活かせる環境づくり」であるといえます。

加入者自らによる健康管理と生活習慣の改善を促進することで、生活習慣病の予防、ひいては長期的な医療費削減につなげられると考えられます。

事務処理負担の軽減

保険証の新規発行や、高額療養費制度における限度額適用認定証の発行頻度が減少するため、これらに関連する作業・手続き負担が軽減されます。

また、加入者が資格喪失後の保険者証を使う恐れがなくなり、さらに医療機関側で被保険者番号を手入力することによる記入ミスもなくなるため、過誤請求に関わる事務処理の負担も軽減されます。

おわりに

マイナンバーカードの保険証利用は、オンライン資格確認やマイナポータル、そして電子処方箋をひとつの仕組みとしてつなぎ合わせ、それぞれの機能を最大化させるカギとなります。

加入者にとっては従来と異なる仕組みに不安を感じるかもしれませんが、保険者の担当者として、加入者が享受できるメリットを正しく伝え、普及に努めたいところです。

2024年秋の紙の保険証廃止に向け、改めて基本的な仕組みをおさらいしつつ、今後の動向を注視しておきましょう。

追記)2025年12月現在

マイナンバーカードの健康保険証利用については、政府が段階的な移行と制度改善を進めており、運用ルールや手続きも随時更新されています。

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。

当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方等に、「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。

保険者としては、最新の公表情報を確認しつつ、加入者が安心して利用できるよう丁寧な周知と対応を進めていくことが重要です。

参考情報

厚生労働省|マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

病院・診療所向け オンライン資格確認等システム運用マニュアル_令和 6 年 4 月 1 日 3.00 版

マイナンバーカードの普及に関するダッシュボード|デジタル庁