「不適正な服薬」の概念と原因の考察

2020年11月に厚生労働省保健課より出された保険者インセンティブの見直しでは、大項目4に「加入者の適正服薬の取組の実施」が追加されました。

第2期データヘルス計画の見直しを機に、これから対応を検討している保険者様も多いのではないでしょうか。適正服薬の取組を推進していくにあたり、適正ではない服薬とはどういった事象を指すのか、対策を行わないことでどのような弊害があるのかをご紹介いたします。

保険者インセンティブに「適正服薬」の項目が追加

2020年11月に発出された「後期高齢者支援金加算・減算制度の中間見直しについて」において、保険者インセンティブの各大項目にいくつかの指標が追加されました。その中で大項目4、後発医薬品に関する項目では、「加入者の適正服薬の取組の実施」が追加されています。

ここでは、抽出基準を定め、対象者に対し服薬情報の通知や個別に指導する等の取組を実施し、実施前後で効果検証をすることで配点(4点)が受けられると記載されています。

「不適正な服薬」とは何か

適正服薬の実施、つまり不適正な服薬を是正することが求められることになりました。

それでは不適正な服薬とはどのような事象を指すのでしょうか。

・薬を多く飲みすぎてしまうこと

・同じ成分の薬が重複して同処方されること

・飲み合わせの悪い薬を服用してしまっていること

・ある病気に対して服用してはいけない薬が処方されていること

・同じ薬を長期間に渡り処方されてしまい、耐性がついて効きづらくなってしまっていること

などが上げられ、こうした問題を総称して「ポリファーマシー」と呼んでいます。

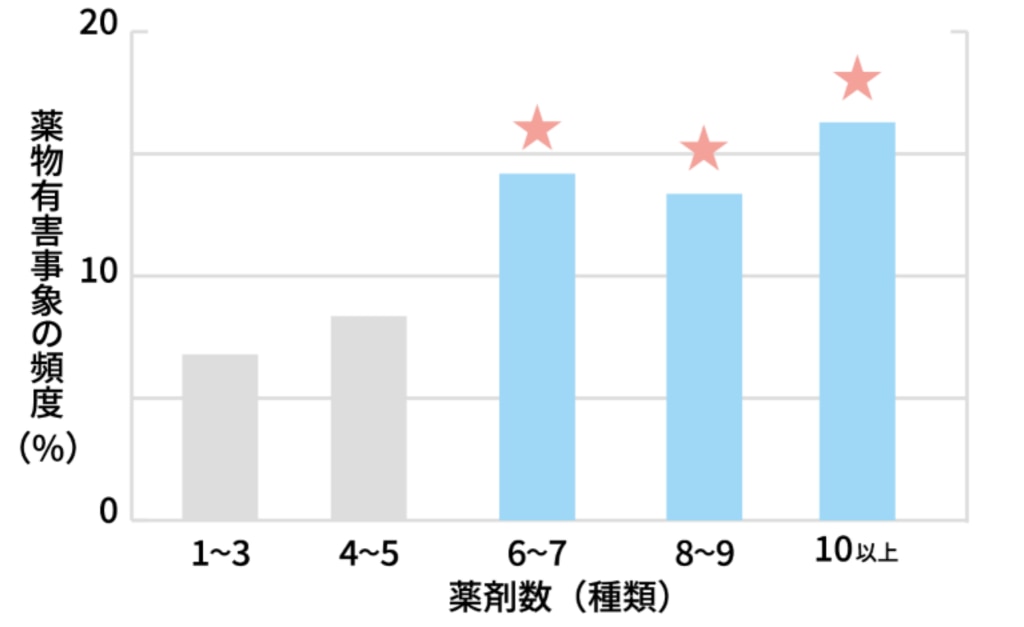

ポリファーマシーとは、単純に複数の医薬品を使用している状態だけを指すのではなく、様々な要因によって必要以上の医薬品を使用し、それに伴う問題が発生する可能性がある状態を指します。

ポリファーマシーを放置しておくことで、保険者にとっては薬剤費が多分に発生することはもちろん、加入者にとっては健康被害も発生し得ることから、対策は重要になっています。

近年では高齢化が進み、複数の疾患を抱える方が増えたことから問題視されています。

東大病院老年病科 入院データベース(n=2,412)

kojima T,et al:Geronto Int 2012;12:761-2.より引用)

日本老年医学会 日本医療研究開発機構研究費・高齢社の薬物治療の安全性に関する

研究研究班:高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015,メジカルビュー社,2015,p15 左図

3. なぜ「不適正な服薬」が起きるのか

現在日本では高齢化が進んでいます。

高齢者は複数の疾患を抱えることが多く、その分使用する薬の数量や、通う医療機関の数が増える傾向にあります。

これに伴い、不適正な服薬は増加傾向にありますが、そもそも不適正な服薬はなぜ発生するのでしょうか。

■複数の医療機関で治療を受けるから

自らの意思で、どの診療所でも病院でも受診が行えること(=フリーアクセス)は日本独自の特徴ですが、それにより、複数の病気を治療する際に、複数の医療機関で受診を行う可能性が高まります。

複数の医療機関で治療を受けることにより、処方されている薬剤情報のシェアがなされず、同一薬剤が多く処方されてしまったり、飲み合わせの悪い薬が処方されてしまったりと、不適正な服薬に繋がる可能性が高まります。

■お薬手帳の普及率が低いから

患者が病院で処方された薬の情報を記帳することを目的としたお薬手帳は、受診時に持参し、記録をしていれば、薬局によって不適正な服薬への介入を行うことが出来ますが、正しく記録するためには、毎回欠かさず持参する事が必要であり、完全な状態で記帳が必ずしも行われていないことに課題が残ります。

また、東日本大震災を契機に生まれた、「電子お薬手帳」は、上記の持参忘れや記帳忘れを解消出来るツールですが、十分に広まっていないことが実態です。

厚生労働省が2019年に公開した「かかりつけ薬剤師・薬局に関する調査報告書」によると、薬局側の電子お薬手帳の導入率は48.1%に留まっております。

また、調査会社のシードプランニングが2017年に公表した調査結果によると、2016年時点で、電子お薬手帳の普及率は入院・外来患者数の約1割程度に留まっており、薬局側・患者側の双方に課題が残ります。

■患者自身が不適正服薬と気づく機会が無いから

処方された患者側においても、不適正な服薬においてどのような問題が起きるかを知らないことも大きな課題です。

病気を治療するために複数の医療機関を受診したものの、それによって不適正な服薬が発生していることにも気付かず、状態を悪化させている危険性への認識がないことも、不適正な服薬が止まらない理由の1つです。