ロコモティブシンドロームとは|保険者が知っておきたい基礎知識

2025年度から後期高齢者支援金の加算・減算制度における総合評価指標にも追加されたロコモティブシンドローム対策。早ければ40代からロコモの兆候が出始めるケースもあり、健康保険組合など被用者保険にとっても決して無関係ではない健康課題です。

いま保険者が押さえておきたいロコモのメカニズムや要因、対策の考え方を解説します。

目次[非表示]

ロコモティブシンドロームの基礎知識

ロコモティブシンドローム(ロコモ)は「立つ」「歩く」といった移動に関わる機能が低下している状態を指します。日本整形外科学会では、ロコモを次の3段階に分けて定義しています。

- ロコモ度1:筋力やバランス力が落ち、移動機能の低下が始まっている状態

- ロコモ度2:移動機能の低下が進み、自立した生活が困難になるリスクが高まっている状態

- ロコモ度3:移動機能がさらに低下し、社会参加に支障をきたしている状態

同学会の調査によると、国内では推定4,590万人がロコモ度1以上の状態であるとされています*1。

*1 Yoshimura N, et al. Epidemiology of the locomotive syndrome: The research on osteoarthritis/osteoporosis against disability study 2005-2015. Modern Rheumatology 2017,27:1-7.

メカニズムと要因:運動習慣や食習慣が深く関係

ロコモの直接的な要因は骨、関節、筋肉、神経といった運動器の障害です。具体的には骨粗しょう症、変形性関節症、脊柱管狭窄症といった運動器の病気や、筋力、バランス能力、柔軟性の低下、それらによる痛み・しびれなどで、複数の要因が悪循環を起こしながら進行していきます。こうした運動器の障害が生じる主な原因は以下の通り、運動や食事を含む生活習慣に関わるものが大半です。

<ロコモの主な原因>

- 加齢

- 運動習慣(週2回以上、1回30分以上、1年以上運動をしている状態)のない生活

- やせすぎ(栄養不足)による骨や筋肉の衰え

- 肥満による運動器への負担

- がんの症状や治療(がんロコモ)

影響:介護・寝たきりのリスク増

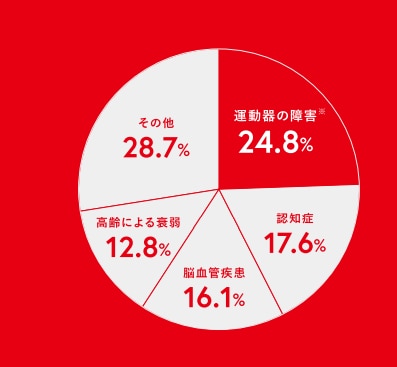

ロコモが進行すると、将来的に要介護、寝たきりになるリスクが高まります。実際に2022年度の調査によると、運動器の障害(関節疾患、骨折・転倒、脊髄損傷)が原因で要支援・要介護になった人は全体の約26%と、認知症や脳血管疾患などを抑えて第1位となっています*2。

*2 厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査」をもとに、JMDCで作成。

ロコモの予防と対策

保健事業によるロコモ対策:現役世代からの予防が重要に

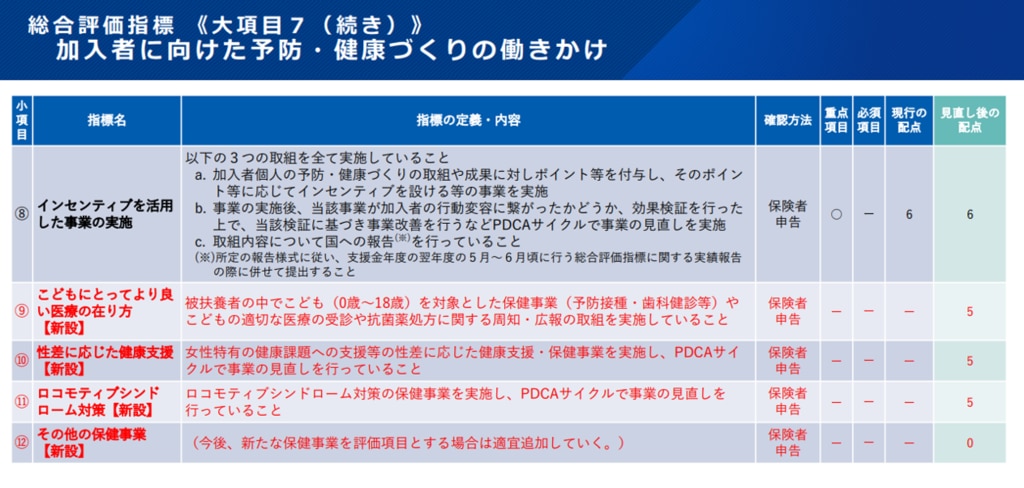

厚生労働省 保険局 保険課「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しについて」第46回保険者による健診・保健指導等に関する検討会 資料より引用

ロコモ対策は健康寿命延伸の観点から政府も重視しており、2025年度からは後期高齢者支援金の加算・減算制度でもロコモ対策の項目が追加されました(総合評価指標 大項目7「加入者に向けた予防・健康づくりの働きかけ」小項目⑪「ロコモティブシンドローム対策」)。

配点も5点と小さくなく、健保組合などの保険者にも積極的な対応が求められています。

「ロコモ対策は高齢者向け」というイメージが強いかもしれませんが、運動習慣や肥満、やせすぎへの対策は若年期からの対策が不可欠です。また日本整形外科学会による調査結果では、40代という現役世代から移動機能の低下が加速している傾向も示されています*3。

健保組合などの被用者保険における代表的なロコモ対策は、日本整形外科学会が提唱する「ロコモチェック」を使った啓発です。保険者のWebサイトやパンフレットなどに掲載する方法のほか、特定健診や事業所による定期健診、人間ドックなどの機会にロコモチェックを行う形式も考えられます。

さらに自治体(国保)では、ロコモと関連性の深いフレイル *4 にフォーカスした対策を行っている先進事例も見られるようになりました。具体的にはフレイル該当者の現状調査や医療費分析、該当者への個別支援(保健指導)などの取り組みが行われています。今後は健保組合でも、データ活用を含むより踏み込んだロコモ対策が検討されていくと考えられます。

*3 ロコモONLINE「年代別立ち上がりテストの結果の割合」※「歩行に他者の介助を必要とせず、運動器疾患の治療中でない地域在住者8681人」を対象とした調査結果より作成。参考:Yamada, K et al. J Orthop Sci. 2020

*4 高齢者が要介護の前段階に至った状態「フレイル」には身体的フレイル、精神・心理的フレイル、社会的フレイルの3側面があり、このうち身体的フレイルがロコモ度3に相当します。

保健事業で使える!ロコモチェックを試してみよう

保健事業でのロコモ対策の第一歩として活用できる「ロコモチェック」の実技を実際に試してみましょう。

立ち上がりテスト(下肢の筋力チェック)

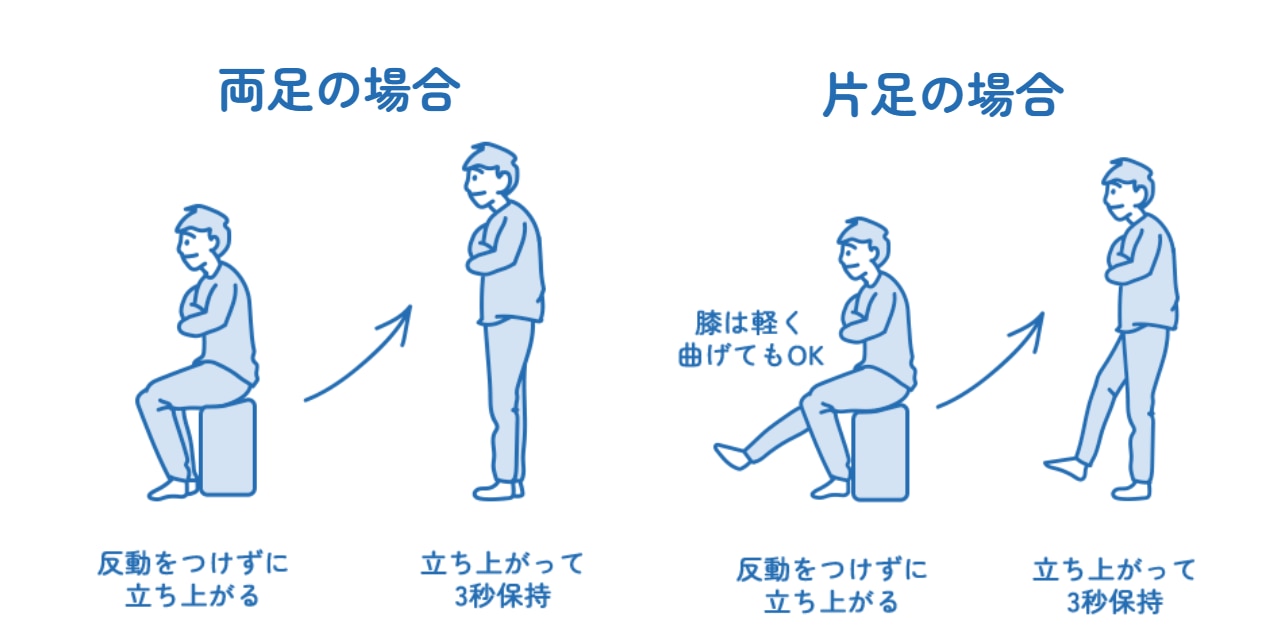

「自分の足で一生歩ける体に。毎日かんたん!ロコモ予防」 スマート・ライフ・プロジェクト(厚生労働省) より引用

- 40cmの台に両腕を組んで腰掛けます。両脚は肩幅くらいに広げ、床に対してすねが70度程度になるようにします。反動をつけずに立ち上がり、3秒間キープ。

- 1ができたら、次は片脚でテストをします。1と同様の姿勢から、左右どちらかの脚を軽く曲げたまま上げます。反動をつけずに立ち上がり、3秒間キープ。

- 3-1. 2ができた場合は10cmずつ台を低くして片脚ずつテストします。

左右両方とも片脚で立ち上がれた一番低い台がテスト結果です。

3-2. 2ができなかった場合は、30cmの台から10cmずつ台を低くしながら、

両脚で立ち上がれるかどうかをチェックします。

両脚で立ち上がれた一番低い台がテスト結果です。

<結果>

- ロコモ度1:どちらか一方の脚で40cmの台から立ち上がれないが、両脚で20cmの台から立ち上がれる

- ロコモ度2:両脚で20cmの台から立ち上がれないが、30cmの台から立ち上がれる

- ロコモ度3:両脚で30cmの台から立ち上がれない

2ステップテスト(歩幅のチェック)

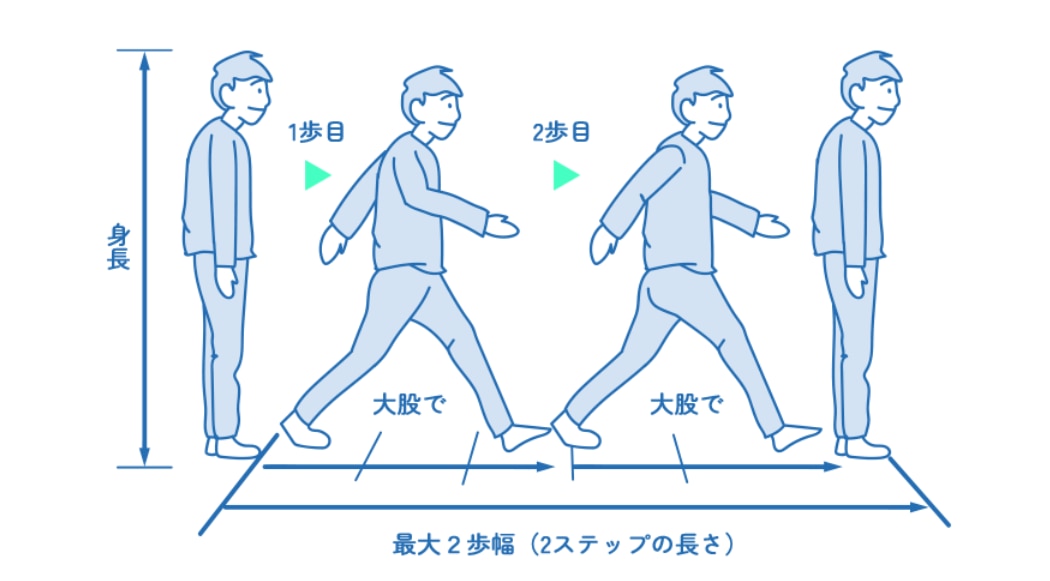

「自分の足で一生歩ける体に。毎日かんたん!ロコモ予防」 スマート・ライフ・プロジェクト(厚生労働省) より引用

- スタートラインを決め、両足のつま先を合わせます。

- できる限り大股で2歩歩き、両足を揃えます。(バランスを崩した場合は失敗とし、やり直します。)

2歩分の歩幅(最初に立ったラインから、着地点のつま先まで)を測ります。

- 2回行って、良かったほうの記録を採用します。

次の計算式で2ステップ値を算出します。

2歩幅(cm)÷ 身長(cm)=2ステップ値

<結果>

- ロコモ度1:2ステップ値が1.1以上1.3未満

- ロコモ度2:2ステップ値が0.9以上1.1未満

- ロコモ度3:2ステップ値が0.9未満

おわりに

ロコモ対策では早期からの予防が重要であり、健保組合を始めとする被用者保険でも積極的な取り組みが求められるようになっています。保健事業での事例はまだ多くありませんが、まずはロコモチェックによる啓発から実施を検討してみてはいかがでしょうか。

(参考情報)

ロコモONLINE 日本整形外科学会公式 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト

「自分の足で一生歩ける体に。毎日かんたん!ロコモ予防」 スマート・ライフ・プロジェクト(厚生労働省)

ロコモティブシンドローム(ロコモ)|公益社団法人 日本整形外科学会

ロコモ チャレンジ!推進協議会|健康課題への取り組み・対策|健康コラム|けんぽれん[健康保険組合連合会]

厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査」

厚生労働省 保険局 保険課「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しについて」第46回保険者による健診・保健指導等に関する検討会 資料