【セミナーレポート】ストレスチェック結果を活かす職場環境改善のポイント

2024年11月22日開催のJMDCセミナーは「ストレスチェック結果を活用した職場環境改善」をテーマに実施しました。第1部では「実践!職場環境改善のポイント」と題して、日本CHRコンサルティング株式会社 代表取締役 渡辺洋一郎氏が講演。渡辺氏は「ストレスチェックは、社員の健康と同時に事業所の業績向上につながる」と語ります。同講演の様子を抜粋してお届けします。

(以下、括弧内の発言は渡辺氏)

※本文および図表の無断転載・引用はご遠慮ください。

目次[非表示]

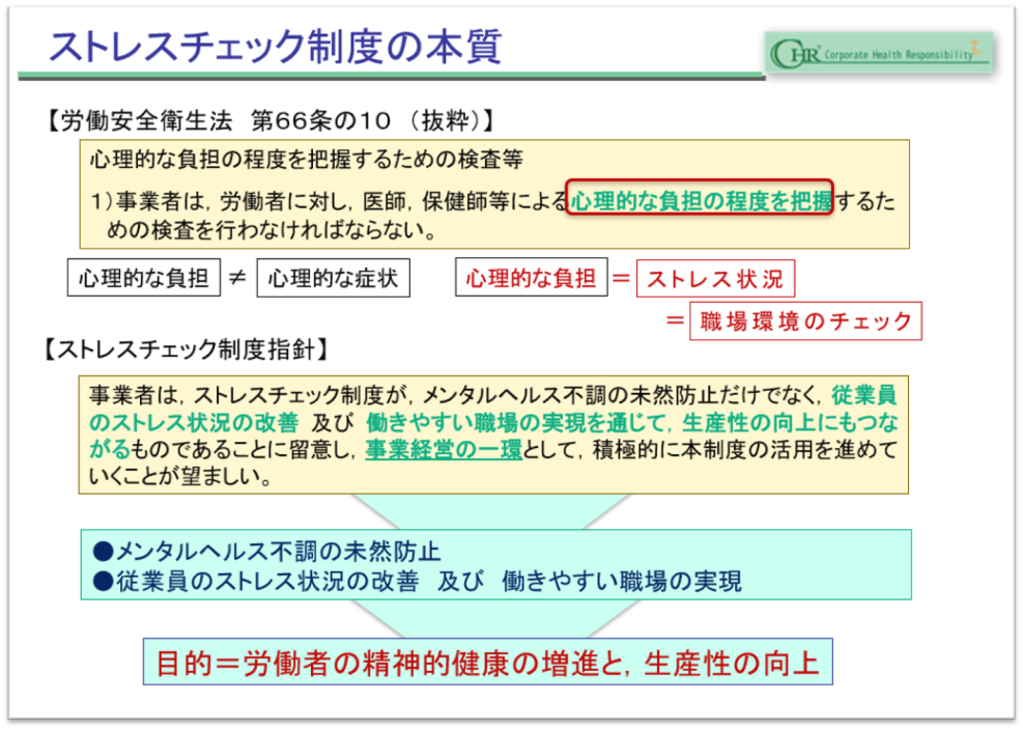

ストレスチェックの意義は「メンタルヘルス不調の発見」の先にある

従業員50人未満の事業所も含む、全ての事業場所での実施が義務化が検討されていることで話題になったストレスチェック。実は今回の改訂でもうひとつのポイントとなっているのが「職場環境改善」だと渡辺氏は言います。

「ストレスチェックというと『労働者のストレス症状をチェックし、メンタルヘルス不調を抱えているのが誰なのか明らかにして対処する』ために行われるものだと思われるかもしれません。しかし、それは大きな間違いです。

ストレスチェックの本質は『職場環境』のチェック。結果をもとに、従業員が自身のストレス状況に気づいて改善するとともに、会社が働きやすい職場づくりを図るための制度なのです。そしてその結果、社員がより少ない負荷で最大限のパフォーマンスを発揮できるようにし、社員の健康と会社の業績向上を同時に実現することを目的としています」

個人結果・集団分析結果それぞれの活用法

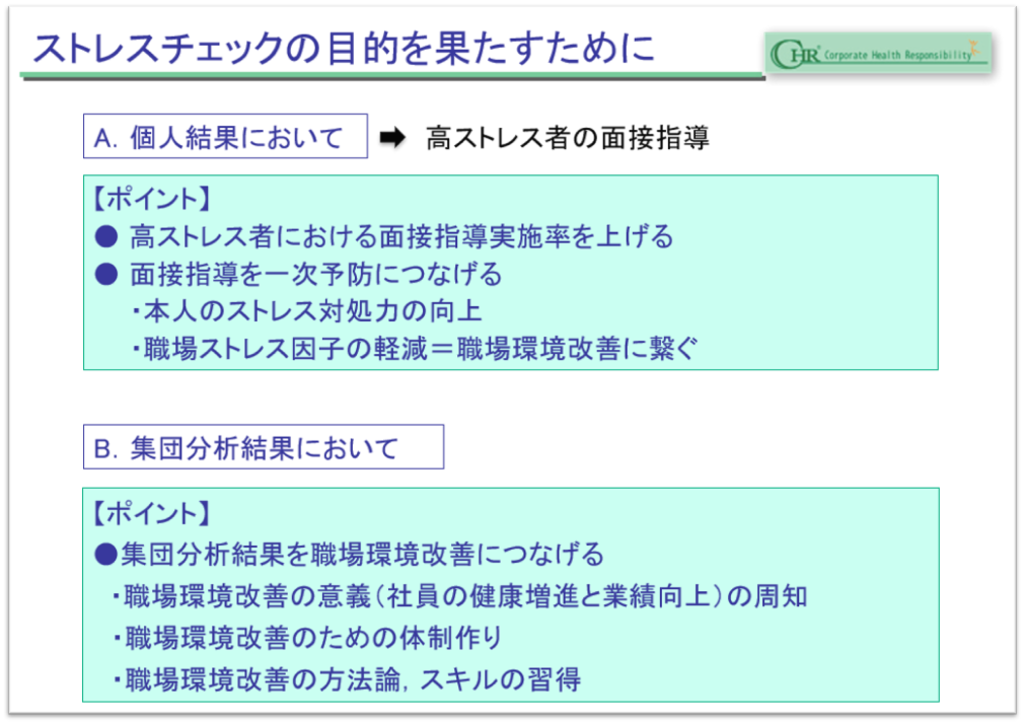

ストレスチェックの目的を果たすための具体的な結果の活用法について、渡辺氏は次のように説明します。

個人結果:高ストレス者の面接指導率向上と一次予防

個人結果については、まず高ストレス者の面接指導率向上が急務。ストレスチェックの基準上、10%の人は高ストレス者になるものの「残念ながら、現在、実際に面接指導につながっているのは全体の1%程度です」と渡辺氏は警鐘を鳴らします。

また、面接指導自体も一次予防を意識した内容で実施します。単に本人へ医療機関の受診を促すだけでなく、ストレス症状の背景にある職場環境や、それに対して本人ができる対処などを指導。

「本人のストレス対処能力を向上させるとともに、職場環境改善につなげる指導が必要です」

集団分析結果:職場環境改善の体制づくりとアクション

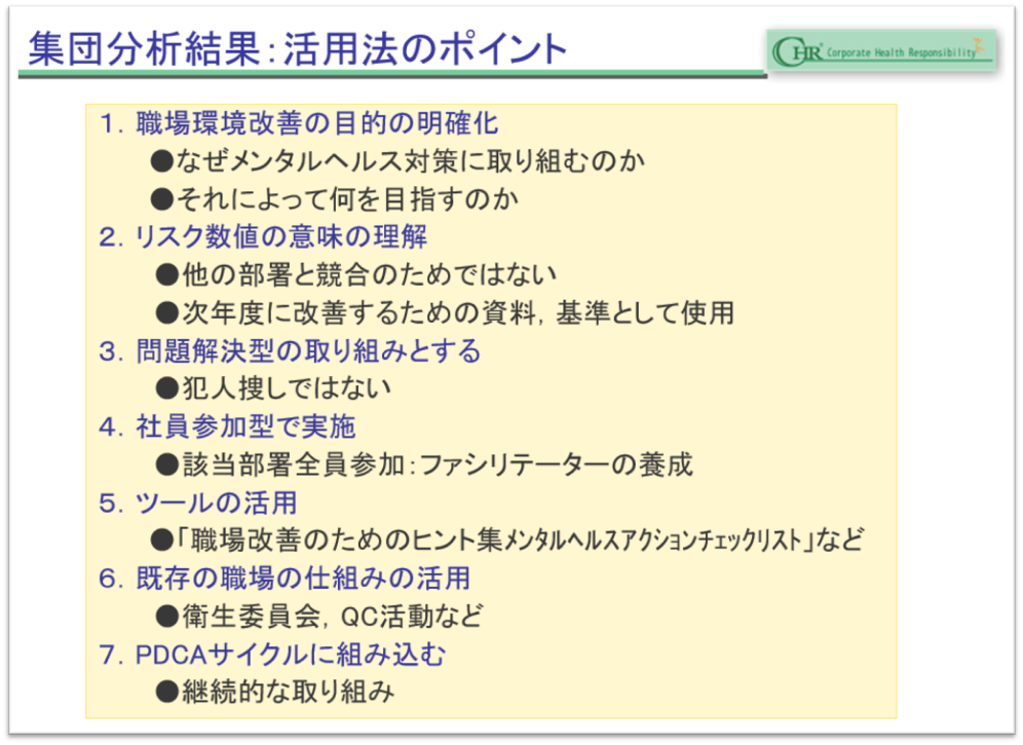

集団分析結果は、まずは職場環境改善の意義を経営者層から管理者層、従業員に至るまで周知徹底するために活用。そしてアクションに向けた体制づくりや、方法論・スキルの習得につなげます。実践のポイントとして、渡辺氏は下図の7つを挙げました。

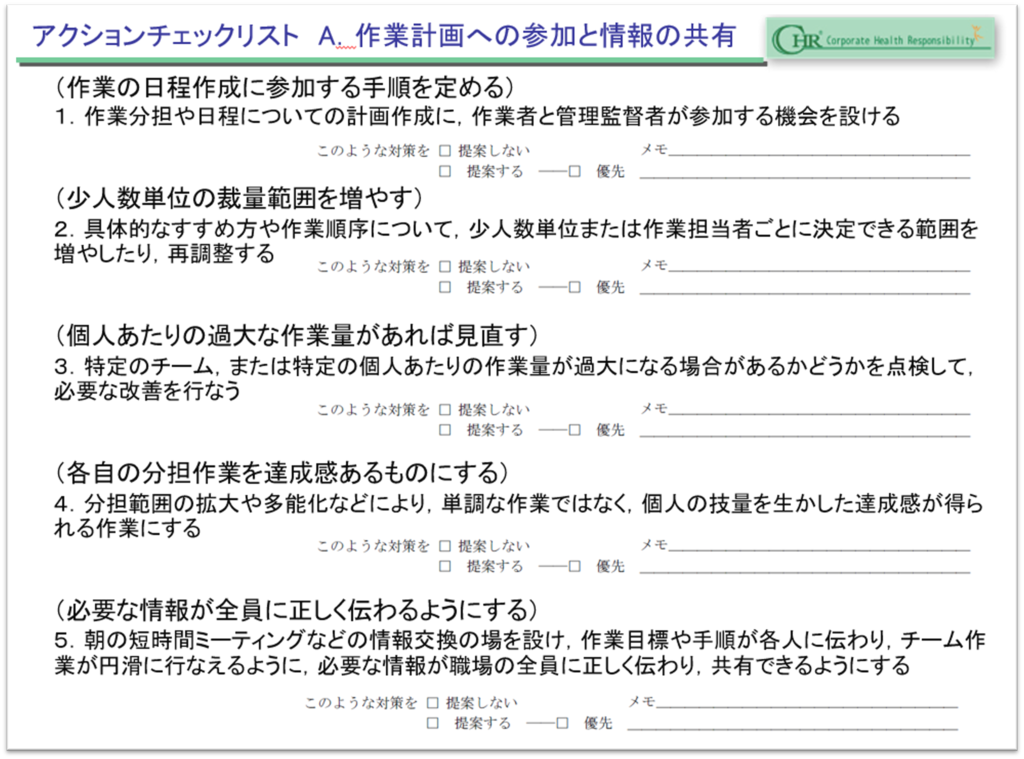

中でも班や課など、部署レベルで職場環境改善に取り組む際には、厚生労働省による「職場環境改善のためのヒント集 メンタルヘルスアクションチェックリスト」などのツールがヒントになる、と渡辺氏。

同リストは既存の改善事例をもとに作成されたもので、職場改善に向けて実践できるアクションが6領域、30項目でリスト化されています。

「90~120分ほどかけて社員同士でグループ討議をしながら、職場で取り上げる改善策を選んでいく形で活用します。“職場の悪者探し”ではない、ポジティブな議論になりやすいのがメリットです」

【6つの領域】

A | 作業計画への参加と情報の共有 |

B | 勤務時間と作業編成 |

C | 円滑な作業手順 |

D | 作業場環境 |

E | 職場内の相互支援 |

F | 安心できる職場のしくみ |

業績向上につながる職場環境改善に必要な4つの視点

こうした職場環境改善を業績向上につなげるためには、次の4つの視点が重要になると渡辺氏は力を込めます。

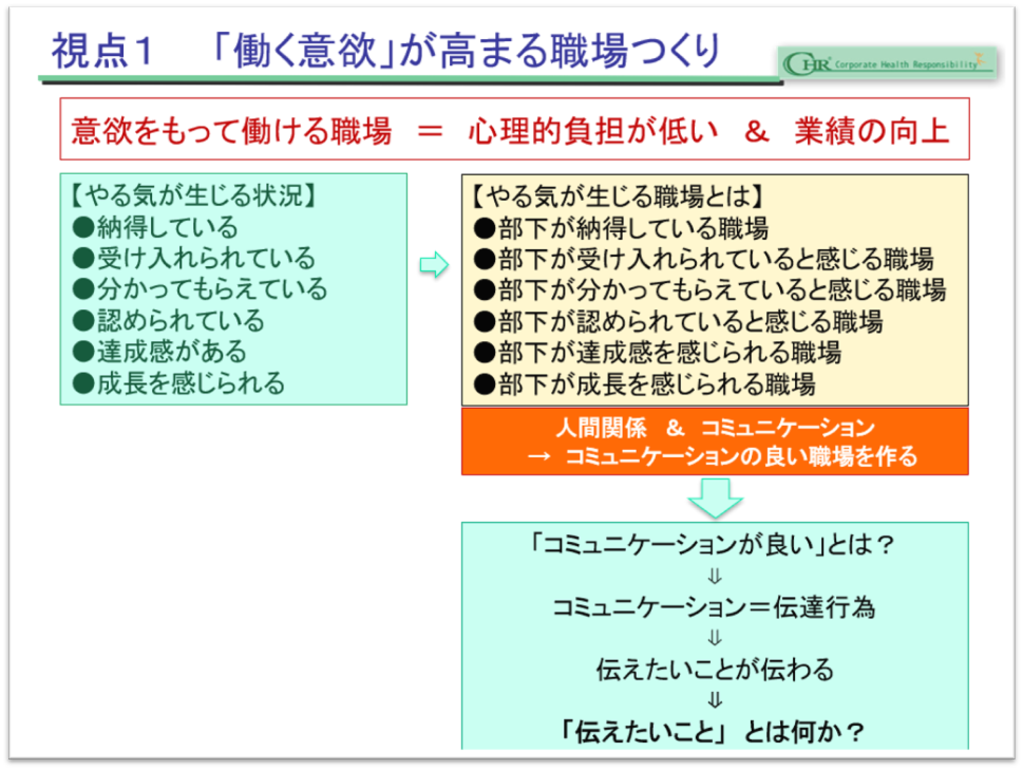

視点1 「働く意欲」が高まる職場づくり

「意欲を持って働ける職場は従業員の心理的負担が低く、業績の向上が見込めます」と渡辺氏。そうしたやる気を出せる職場に欠かせない条件が「人間関係とコミュニケーションが良好であること」だといいます。その要素として「(従業員が)納得している」「達成感がある」などの6つが挙げられました(上図参照)。

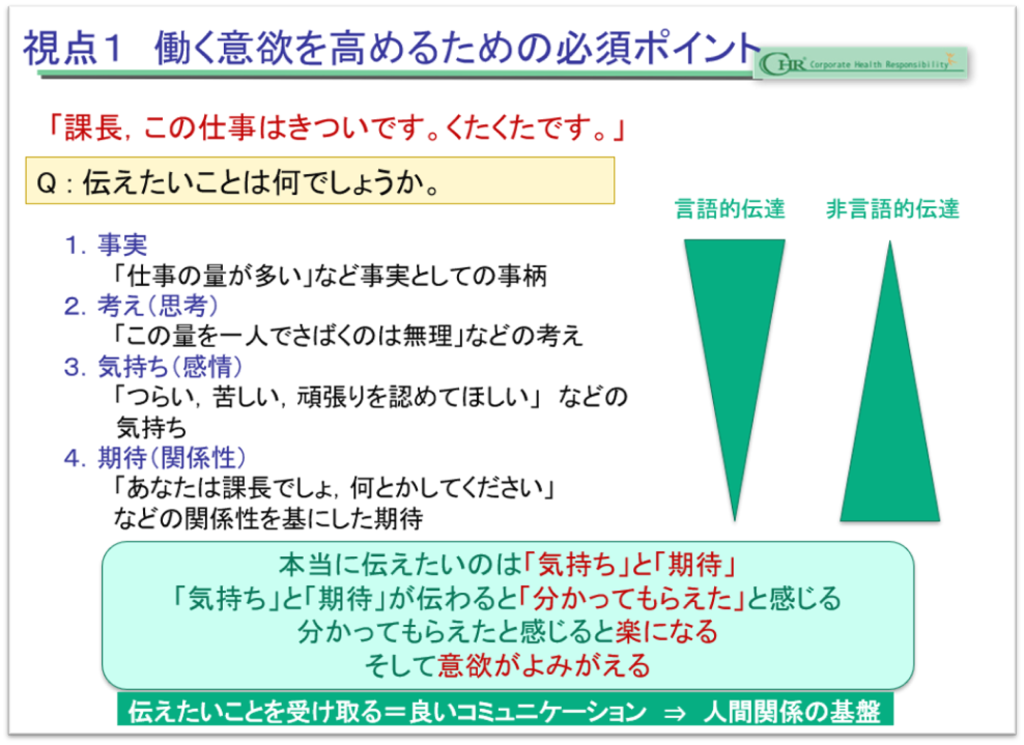

なお「コミュニケーションがよい」とは「伝えたいことが伝わる」状態だと渡辺氏。

渡辺氏は例を挙げつつ、人間が伝えたいことには「事実」「考え」「気持ち」「期待」の4つがあると続けます。

「このうち『気持ち』『期待』は日本社会では特に言語化されにくい。その分、この2つが伝わったと感じると部下は安心し、意欲を取り戻せます」

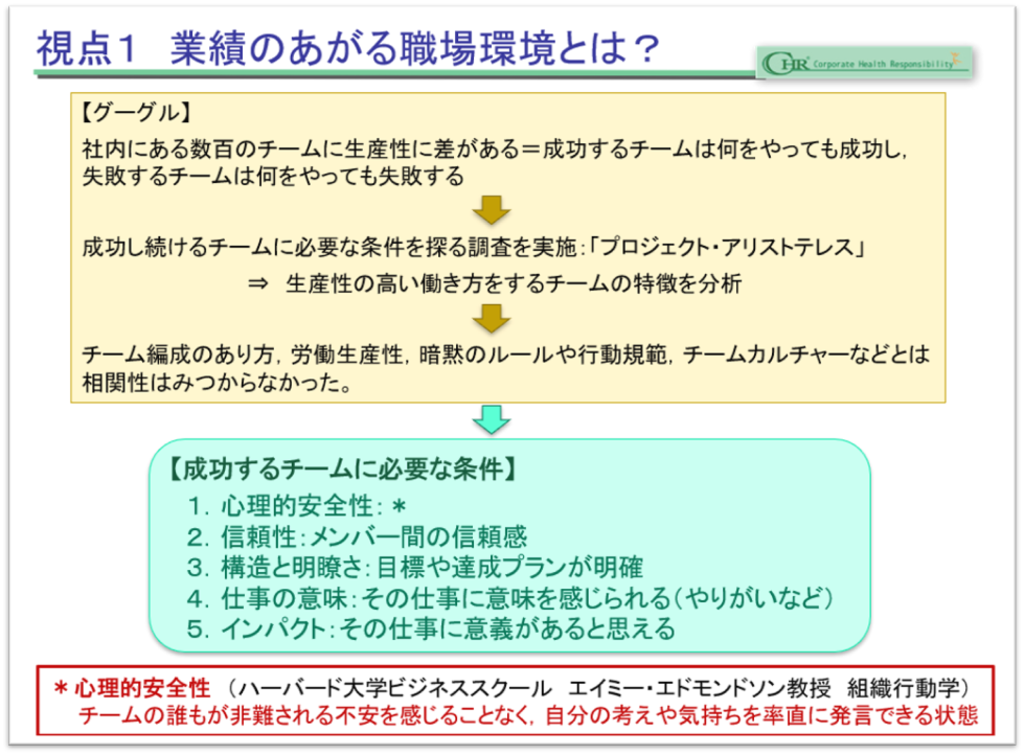

さらに渡辺氏はGoogleによる「成功するチームの条件」の調査についても紹介。同社の調査によると、成功するチームの最大の条件は、「心理的安全性」でした。これは、チームの誰もが非難される不安を感じず、自分の考えや気持ちを率直に発言できる状態です。心理的安全性の高い職場環境を基盤にして真のコミュニケーションができる職場作りがポイントです。

「実現のためには、心理的安全性の高い職場風土づくりを企業理念としてトップダウンで徹底したいところです。またロールプレイなどを交えた『コミュニケーション研修』も必須だといえます」

視点2 強みを活かす職場づくり

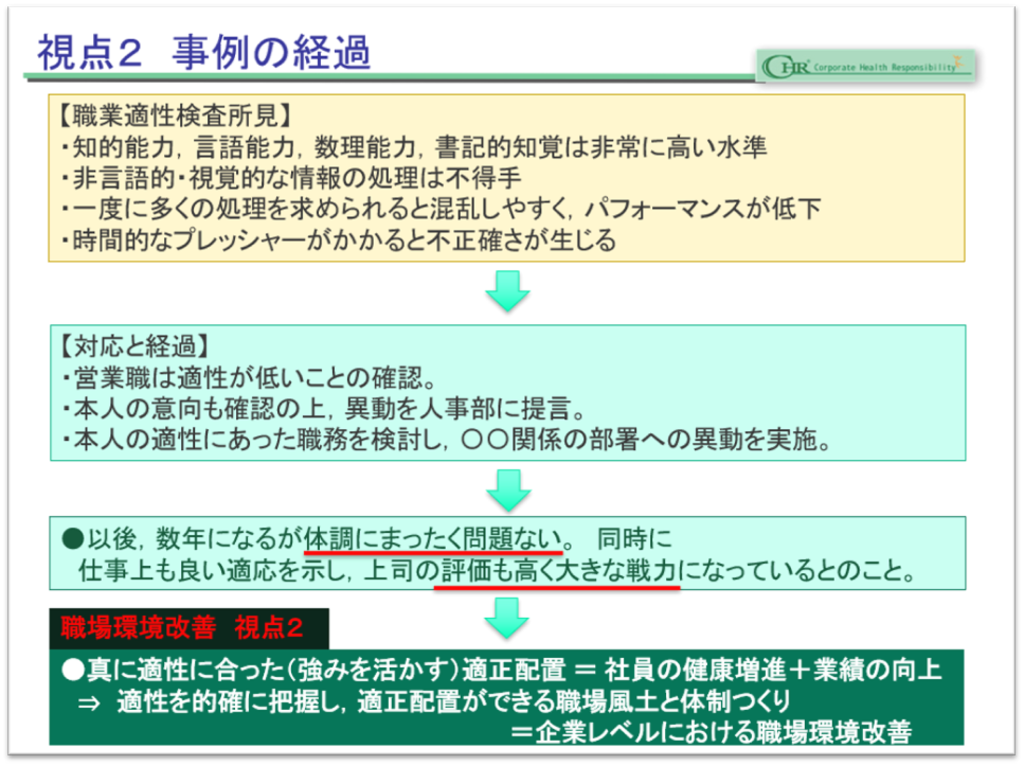

渡辺氏は事例をもとに「真に適性に合った強みを活かす配置ができれば、社員の健康増進のみならず、業績の向上につながる」と話します。

職業適性検査などを活用して、どのような部署のどのような業務に適性があるのかを正確に把握し、適正に配置ができる職場風土と体制づくりが大切だと強調しました。

視点3 ハラスメント問題に正しく対応する職場づくり

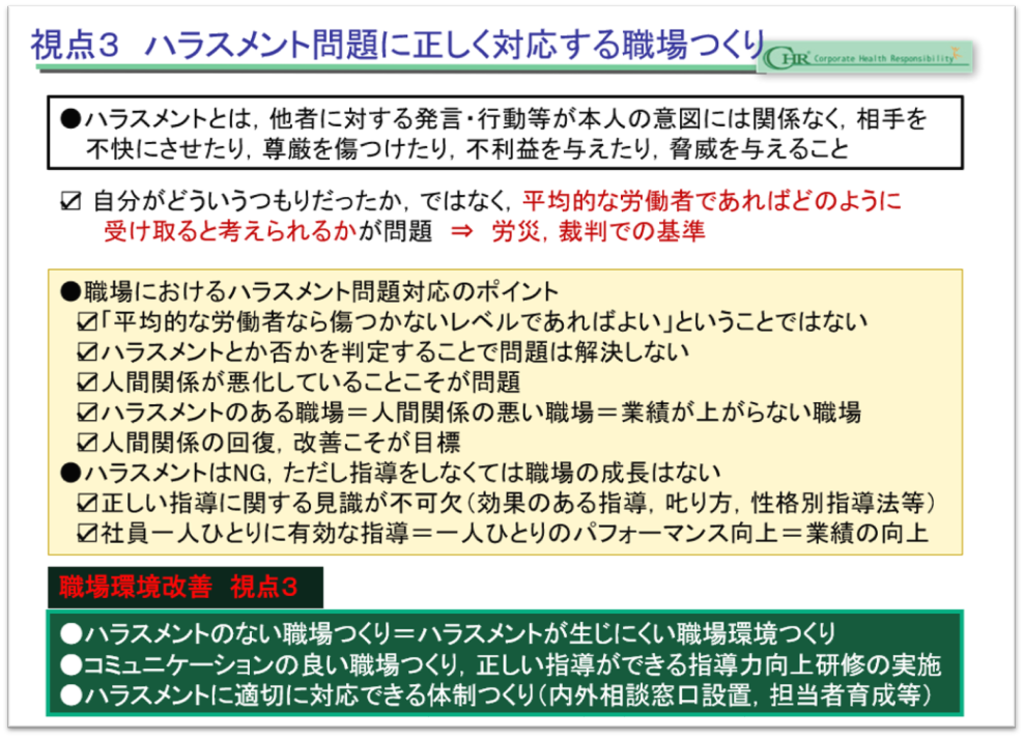

「ハラスメントが起こるような職場は業績が上がらない」と渡辺氏は一刀両断します。またハラスメントの該当可否を判定するだけでは問題は解決しません。

「ハラスメントの本質である人間関係の改善に加え、効果のある叱り方や一人一人のパフォーマンスを向上させるような正しい指導法を教える指導力向上研修、ハラスメントに適切に対応できる体制づくりが不可欠です」

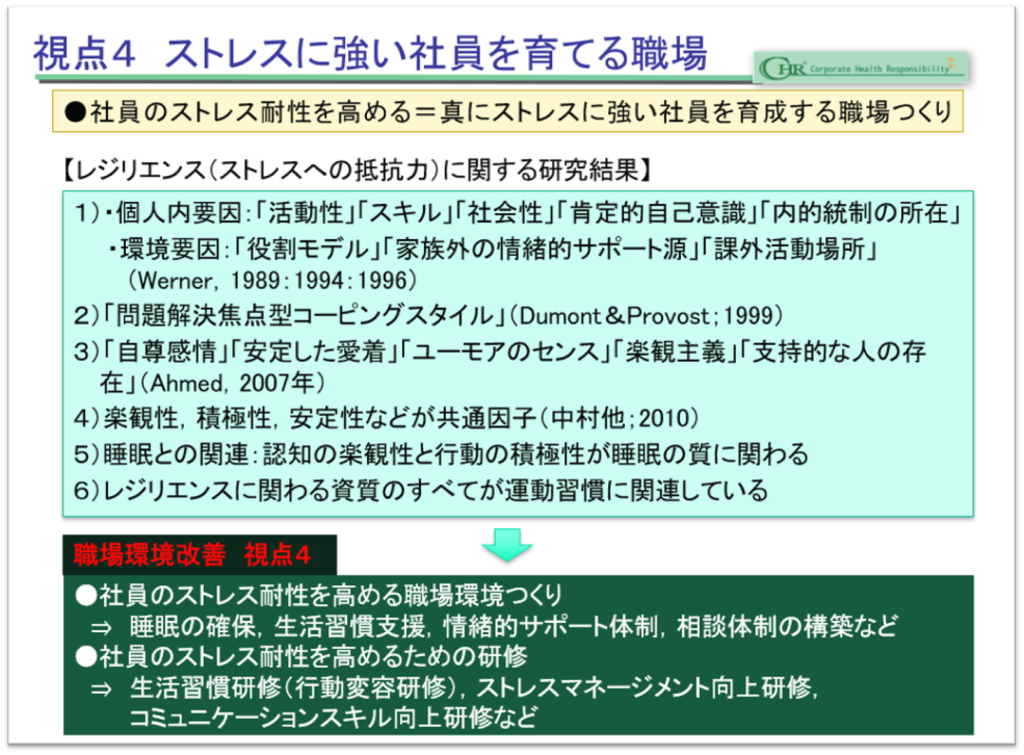

視点4 ストレスに強い社員を育てる職場

「『社員のストレス耐性を高める』という視点が、日本は非常に遅れている」と渡辺氏。

根性論で語るのではなく、社員の睡眠の確保や生活習慣支援、ストレスマネジメント向上研修の実施などが必要だといいます。

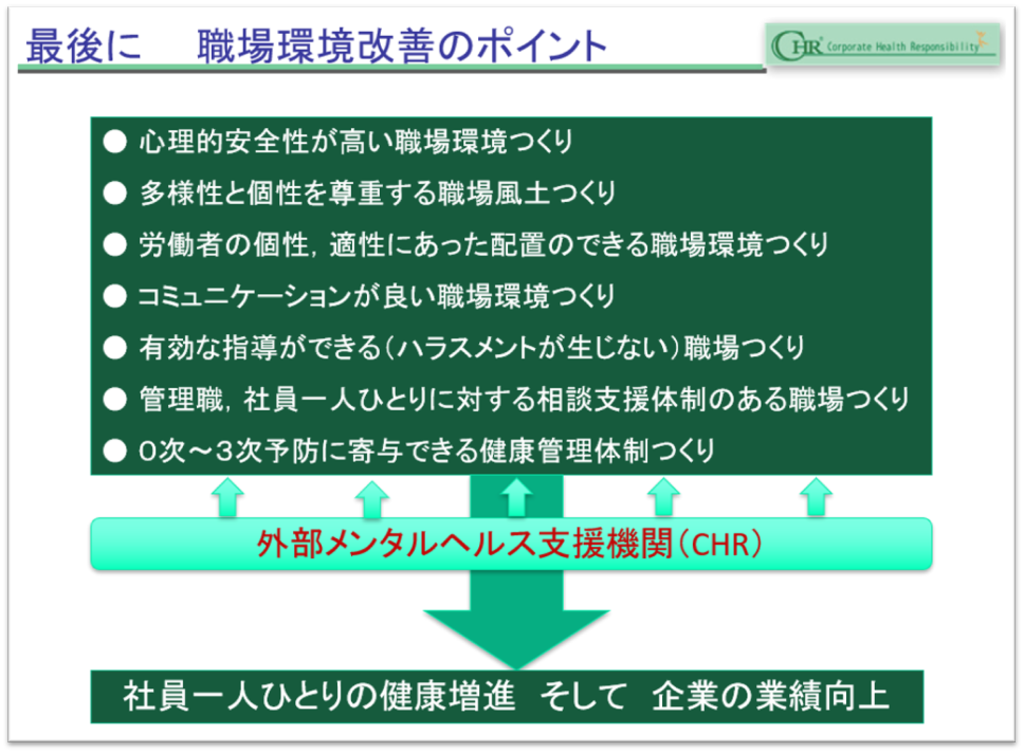

外部機関のサポートも活用して

最後に渡辺氏はストレスチェックを活用した職場環境改善のポイントを総括しつつも「実践は決して簡単ではない」と話します。「私たちのような外部メンタルヘルス支援機関も、しっかりとサポートしていければと思います」と締めくくりました。

おわりに

法令で義務づけられているから──と消極的な姿勢で取り組んでしまいがちなストレスチェック。やりっぱなしにせず、結果データを具体的な職場環境改善のアクションにつなげるノウハウや考え方を詳しく学べた貴重な講演でした。改めまして、今回ご登壇いただいた渡辺氏に御礼申し上げます。

セミナーに登壇いただいた精神科産業医 渡辺洋一郎先生が代表を務める日本CHRコンサルティング社のサービスも含まれる、

JMDCグループの「メンタルヘルスケアパッケージ」の詳細はこちら▼

こちらのレポートはダイジェストとなるため、より詳細な内容を知りたい方はぜひオンデマンドセミナーをご視聴ください。