こどもの医療費の最新動向と総合評価指標のポイントを解説|保険者が押さえたい視点

目次[非表示]

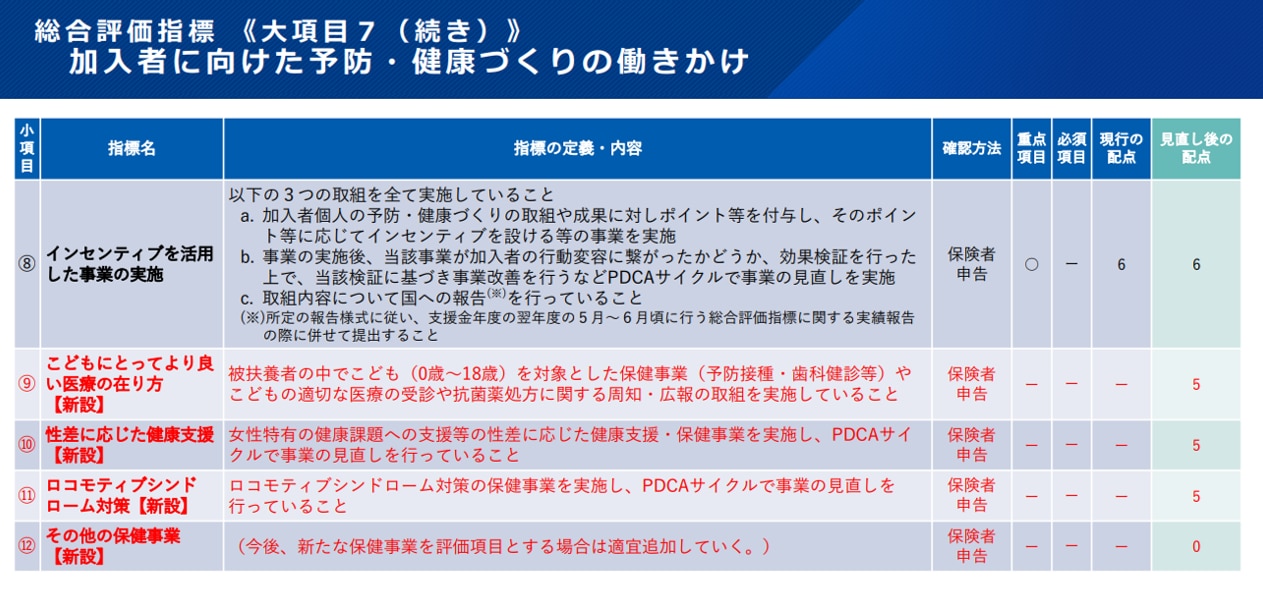

2025年度以降、後期高齢者支援金の加算・減算制度の新たな総合評価指標として盛り込まれる予定となっている「こどもにとってより良い医療の在り方」。背景には、2023年6月に方針決定された、こども医療費助成に関わる制度の見直しが関係しています。

健保組合などの保険者にどのような影響があるのか、保健事業として何が求められるようになるのかを、制度の仕組みや背景から解説します。

自治体による「こども医療費助成」とは

厚生労働省保険局「こどもにとってより良い医療の在り方」(第180回社会保障審議会医療保険部会資料3)より抜粋

こども医療費助成とは、自治体が子育て世帯の経済的負担を軽減する目的で、こどもが保険診療した際の自己負担額を補助する制度です。助成後の一部自己負担金の設定は0円〜数百円と、自治体によって異なります。助成の方法には次の2種類があります。

- 現物給付:患者が、自治体から交付された医療証を医療機関の窓口で提示することで、窓口で支払いを行わずに受診する

- 償還払い:患者が窓口で自己負担額を支払ったあと、受給申請をする

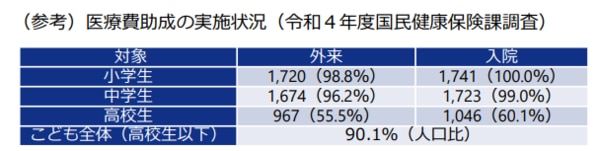

主な対象年齢は未就学児や小学生ですが、近年では多くの自治体で対象年齢が引き上げられており、2022年度調査では人口比で18歳未満の約9割*1が同制度の助成対象に。また、助成に所得制限を設けていた自治体での緩和・撤廃も進んでおり、支援の範囲は拡大傾向にあります。

*1 厚生労働省保険局「こどもにとってより良い医療の在り方」(第180回社会保障審議会医療保険部会資料3)

2024年度~こども医療費助成に対する国民健康保険の国庫負担の減額調整措置の廃止

背景と経緯

これまで、自治体によるこども医療費助成は、国による「国民健康保険の国庫負担の減額調整措置」の対象となっていました。

国は国民健康保険の財政を支援するため、自治体に対して資金拠出を行っています(国民健康保険の国庫負担)。ただし、自治体が現物給付方式での医療費助成を採用した場合は、医療費の増加分に応じて国庫負担金の減額調整を実施。窓口での自己負担がなくなると医療機関の受診者数が増加し、結果として医療費全体の増加を招く可能性があるため、そのペナルティの側面を持った調整措置となっています。

しかし、こども医療費助成への同減額措置は「子育て支援を推進する国の方針と相反する」との指摘を受け、2023年の政府決定によって廃止が決定(「こども未来戦略方針」「こども未来戦略」)。のちの省令によって、2024年度から、市町村による助成内容(自己負担や所得制限の有無など)に関わらず、18歳未満のこどもの医療費助成が廃止されました*2。

*2 未就学児までを対象とする医療費助成については、すべての市町村で何らかの助成が実施されていた実態を踏まえ、2018年度から減額調整措置の対象外。

少子化対策強化の一方、医療費増加などの懸念も

以上のような制度見直しにより、自治体は医療費助成の対象年齢の引き上げや助成内容の拡大により積極的に取り組めるようになると期待されています。子育て世帯への経済的支援の拡充により、少子化対策を強化するのが今回の制度見直しの狙いです。

一方で課題として懸念されているのが、もともと減額調整が行われていた理由のひとつになっていた医療費の増加です。窓口での自己負担の減額が進んだ結果、被保険者(こども本人)やその保護者が軽微な症状でも安易に医療機関を受診したり、医療機関側で必要以上の検査を実施したりする傾向が強くなる恐れがあり、その結果、医療費増加につながる可能性があります。

さらに、必要性の乏しい抗菌薬の処方が増加し、抗菌薬が利きにくくなる(薬剤耐性(AMR: Antimicrobial Resistance))など健康への悪影響も懸念されています。

健保組合などの保健事業でも対応が求められる

厚生労働省保険局保険課「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しについて」(令和6年7月2日 第46回保険者による健診・保健指導等に関する検討会資料)

こうした課題への対策として、厚労省は適切な医療機関の受診を周知したり、抗菌薬の適正使用を促したりする取り組みを推進していく方針を示しています。

そのひとつが、保険者インセンティブ制度への反映です。国保向けには、2025年度の「国民健康保険の保険者努力支援制度」で、上記のような取り組みを評価する指標を設定する方針。さらに健保組合や共済が対象となっている後期高齢者支援金の加算・減算制度でも、同年度の総合評価指標に「こどもにとってより良い医療の在り方」が追加される予定です。周知・啓発に関する取り組みに加え、0歳から18歳までの被扶養者を対象とした保健事業(予防接種・歯科健診など)の実施状況も評価対象となっています。

さらに、第4期医療費適正化計画の基本方針では、効果が乏しいとされる一部抗菌薬処方*3 の適正化を目標として設定。同基本方針では、都道府県が地域の医療保険者や医療関係者と協力しながら、地域の実情に応じた普及啓発などに取り組むことが求められており、健保組合を始めとする保険者の役割にも言及されています*4。

*3 急性気道感染症や急性下痢症に対する抗菌薬処方など

*4 そのほか、こども医療費助成制度の見直しによる課題に対しては、以下のような対応も進められています。

- 2024年度診療報酬改定での対応(小児抗菌薬適正使用支援加算の対象疾患の追加など)

- こども医療費助成の影響に関する分析(NDBデータを用いた分析など)

事例:共同事業「子どもを通して家族の健康と生活習慣改善を見直す保健事業」

共同事業「子どもを通して家族の健康と生活習慣改善を見直す保健事業」実施報告より抜粋

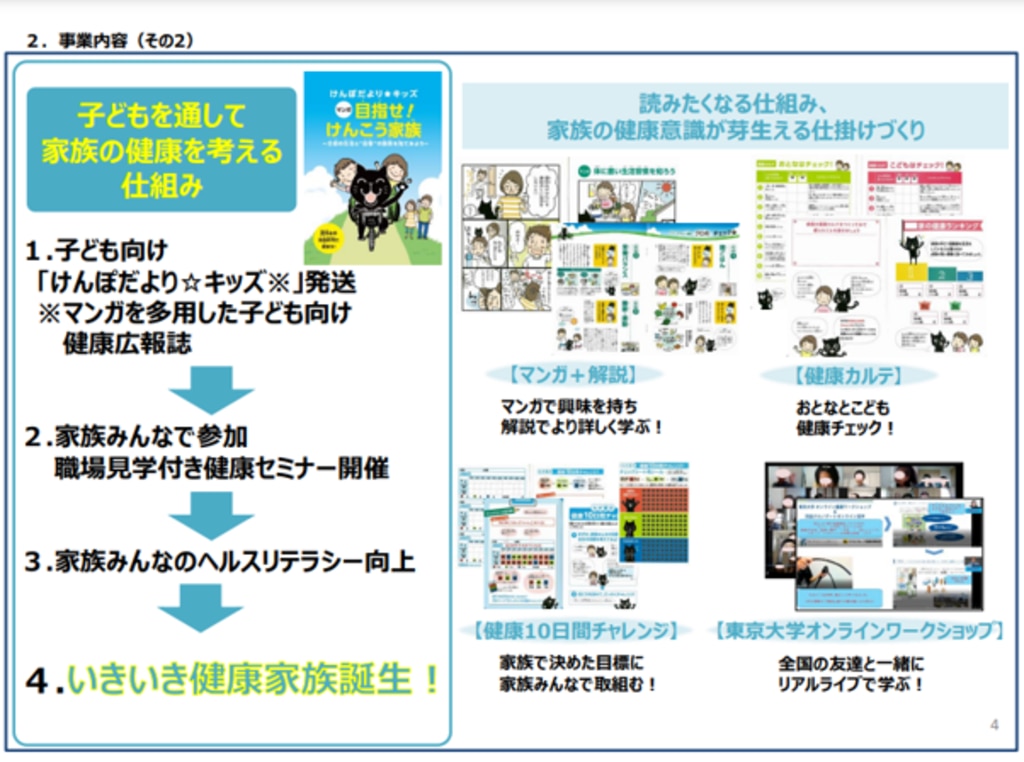

「令和4年度 高齢者医療運営円滑化等補助金 レセプト・健診情報等を活用したデータヘルスの推進事業 (保健事業の共同化支援に関する補助事業)」に採択された同事業では、こどもを通じて家族で生活習慣の改善や行動変容を促す保健事業を実施しています。

例えば、漫画を使ったこども向けの健康広報誌「けんぽだより☆キッズ」を制作・配布。また夏休みの時期には、こどもを含めて家族で参加するオンラインワークショップを開催しています。これらのコンテンツの主なテーマは生活習慣の見直しや健康管理ですが、特にワークショップでは「上手なかかりつけ医の持ち方」「適正な抗菌薬使用」といった内容も取り扱われています。

おわりに

2024年度以降のこども医療費助成に関する制度見直しは、自治体による子育て支援の拡充が期待される一方、医療費の増加や健康への影響といった新たな課題も見逃せません。

今後、健保組合を始めとする保険者にも、保健事業として適切な医療機関受診、抗菌薬の適正使用に向けたより積極的な取り組みが求められるでしょう。加算・減算制度の総合評価指標も視野に、自組合での対応を戦略的に検討したいところです。

(参考情報)

厚生労働省保険局「こどもにとってより良い医療の在り方」(第180回社会保障審議会医療保険部会資料3)

港区ホームページ/子ども医療助成制度について知りたい

大分市/子ども医療費助成事業

GemMed _ データが拓く新時代医療 |子供医療費の助成を拡大する市町村が増えると予想されるが、「不適切な医療機関受診の増加」などを懸念—社保審・医療保険部会(2)

「こども未来戦略」~ 次元の異なる少子化対策の実現に向けて ~令和5年12月22日

第四期医療費適正化計画 医療費適正化に関する施策についての基本的な方針

令和7年度保険者努力支援制度(取組評価分)の都道府県分について(令和6年6月26日)

厚生労働省保険局保険課「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しについて」(令和6年7月2日 第46回保険者による健診・保健指導等に関する検討会資料)

令和4年度高齢者医療運営円滑化等補助金における健康保険組合による保健事業 共同事業「子どもを通して家族の健康と生活習慣改善を見直す保健事業」実施報告