【2025年度開始】後期高齢者支援金の加算・減算制度Q&A|押さえたい注目ポイント

目次[非表示]

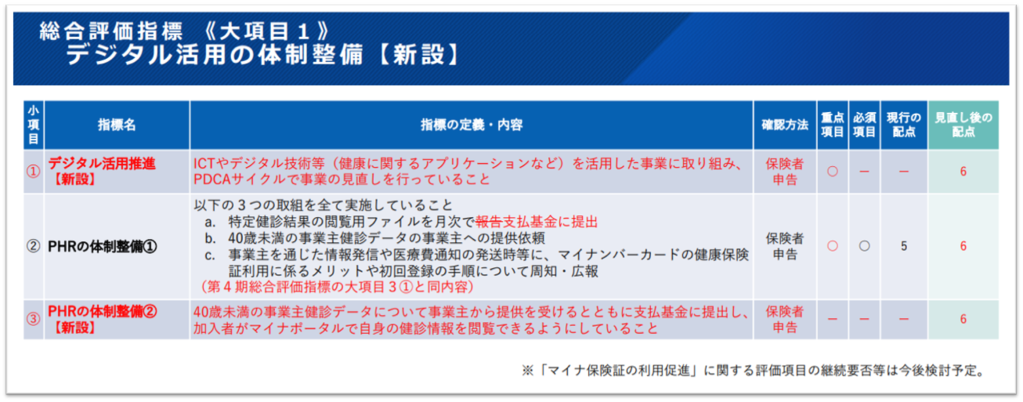

後期高齢者支援金の加算・減算制度の変更を受け、厚生労働省は「第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度に関するQ&A」を発表しました。今回はこのうち、総合評価指標について、2025年度以降新たに追加された項目を中心に解説します。変更内容を正しく理解し、減算に向けた対策の計画にお役立てください。

総合評価指標の点数計算・確認のポイント

厚生労働省保険局保険課「第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度について(2025・2026年度)」より抜粋

厚生労働省保険局保険課「第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度について(2025・2026年度)」より抜粋

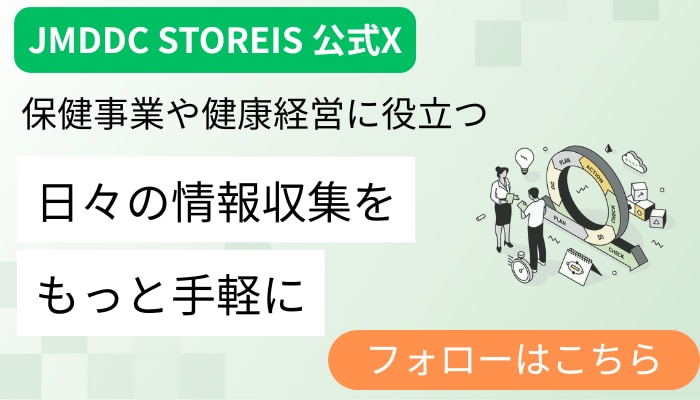

減算対象になるためには、総合評価指標の合計点数上位20%に該当し、かつ総合評価指標の必須項目4つをすべて満たす必要があります。また減算率は総合評価指標の合計点数に応じた区分によって決まります。

この点数計算で留意しておきたいのは、次の3点です。

-

事業主と共同での取り組みも評価対象になる

総合評価項目で評価される特定健診の実施率、予防・健康づくりなどの取り組みについては、保険者が単独で行うものだけでなく、事業主と共同で行うものも評価されます。具体的には「保険者と事業主が連名で行う」「準備段階から一緒に打ち合わせを行う」「両者の役割を明確にしつつ連携をとる」といった取り組みが該当します。

-

単一の取り組みで複数の指標の点数を獲得できる

単一の取り組みで複数の指標を達成する場合、すべての指標で点数を獲得できます。

例えば、歯科健診を実施した際、受診者に特定健診の標準的な質問票(「食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか」など)の回答を求めるとともに、健診結果に応じて必要な対象者へ歯科医療機関への受診勧奨を行った場合は、総合評価指標のうち「大項目3−①(個別に受診勧奨・受診の確認)」と「大項目6-④(歯科健診・受診勧奨)」の両方を達成したことになります。 -

自保険者のNDB 集計値の確認可否と方法

総合評価項目の中には、保険者自身が申告するのではなく、国が計算したNDB集計値をもとに評価するものも複数あります。それぞれを各保険者で確認する方法は以下です*1。

| 評価項目 |

NDB集計値の 確認方法 | 備考 |

|---|---|---|

【大項目2-①】特定健診・特定保健指導の実施率 | 厚生労働省公表値 | |

【大項目5-②】後発医薬品の使用割合 | 厚生労働省保険局保険課への問い合わせが必要 | |

【大項目2-③】肥満解消率 |

データヘルス・ポータルサイトにプリセットされた値 | |

【大項目3-②】受診勧奨対象者の医療機関受診率 | ||

【大項目3-⑤】3疾患(高血圧症、糖尿病、脂質異常症)の状態コントロール割合 | ||

【大項目7-②~⑤】適切な生活習慣を有する者の割合 |

100%-プリセットされた値(生活習慣リスク保有者率)=適切な生活習慣を有する者の割合 | |

【大項目7-⑥】非喫煙者割合 |

*1 共済組合、全国土木建築国民健康保険組合は、各所管省庁から配布されるデータをご確認ください。

関連)NDBデータとは?基本的な仕組みと活用シーンをわかりやすく解説

新設・内容変更された各総合評価指標のポイント

各総合評価項目の内容変更では、新設された大項目1のほか、小項目が追加された大項目5、7を重点的にチェックしましょう。

厚生労働省保険局保険課「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しについて」より抜粋

厚生労働省保険局保険課「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しについて」より抜粋

小項目①「ICTやデジタル技術等(健康に関するアプリケーションなど)を活用した事業」の例

デジタル技術やICTを個人情報に配慮したうえで活用する事業、例えば、ウェアラブル端末を活用したライフログデータの収集、分析などが該当します。なお、アプリケーションの使用は必須ではありません。

小項目②「特定健診結果の閲覧用ファイルを月次で支払基金に提出」の方法

Q&Aでは「保険者が社会保険診療報酬支払基金に対して特定健康診査情報に係るファイル(閲覧用ファイル)を月次で随時提出する対応」と説明されています。これにより、特定健診情報がオンライン資格確認などシステムに格納され、加入者がマイナポータルを通じて自身の特定健康診査情報などを閲覧できるようになります。

なお、特定健診を実施していない月の報告は不要です。

大項目5 後発医薬品の使用促進、加入者の適正服薬を促す取組の実施状況

厚生労働省保険局保険課「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しについて」より抜粋

厚生労働省保険局保険課「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しについて」より抜粋

小項目②「後発医薬品の使用割合」の評価対象時点

国が計算した当該年度3月分の数値を評価します。つまり、2025年度支援金の加算・減算は、2026年3月分の数値によって検討されます。

小項目③「適正服薬の取組の対象者」の抽出基準

一律の基準は設定されておらず、各保険者が設定可能です。

小項目③医療専門職以外の者による「適正服薬の取組」の方法

医療専門職以外の者が服薬情報を通知するケースでは、対象者の疾病や薬剤に関する知識を有するかかりつけの医師、薬剤師への相談を促しましょう。なお、個別の指導を行えるのは医師または薬剤師のみです。

関連)

小項目③「適正服薬の取組」に該当する施策の具体例

Q&Aでは「セルフメディケーションの推進」「リフィル処方箋の推進」に向けた周知・啓発、レセプトデータなどに基づく効果の確認などが該当すると説明されています。

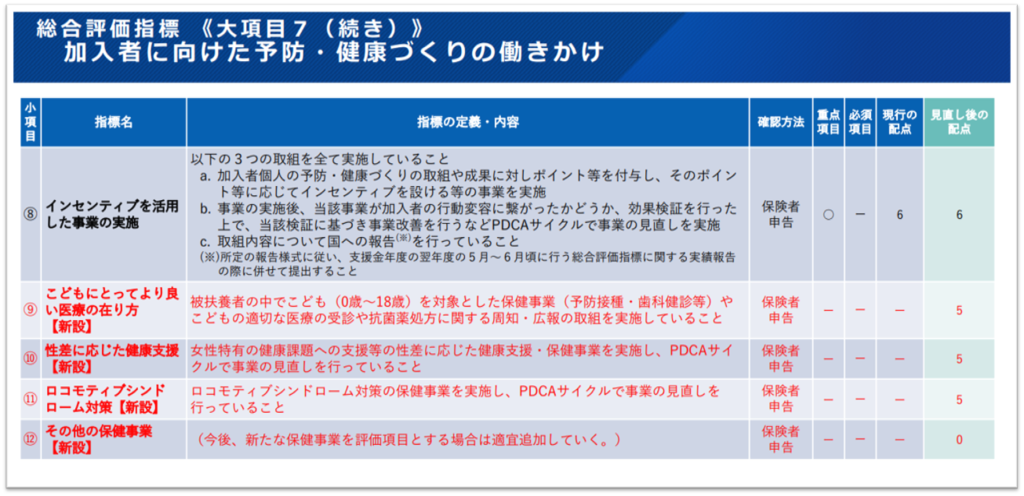

大項目7 加入者に向けた予防・健康づくりの働きかけ

厚生労働省保険局保険課「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しについて」より抜粋

厚生労働省保険局保険課「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しについて」より抜粋

小項目⑨「こどもの適切な医療の受診や抗菌薬処方に関する周知・広報の取組」の例

こどもの医療費が無料ではないことを説明したり、受診を迷った際に活用できる相談サービスを紹介・提供したりといった取り組みが該当します。

関連)

小項目⑩「女性特有の健康課題への支援等の性差に応じた健康支援・保健事業」の例

女性特有のがん検診の費用補助、月経前症候群(PMS)・更年期障害・若年層のやせ対策に関する研修の実施、管理職のリテラシー向上に資する啓蒙活動などが挙げられます。

小項目⑪「ロコモティブシンドローム対策の保健事業」の例

加齢による筋力低下予防を目的とした保健指導、骨粗鬆症検診などが挙げられます。ただし、ロコモティブシンドローム対策を主目的とすることが条件であるため、加入者全員へのスポーツジム費用の補助、ウォーキングイベントなどは評価されません。

関連)ロコモティブシンドロームとは?いま保険者が知っておきたい基礎知識

小項目⑫配点が0点の指標が追加された理由

将来的な評価対象の拡大を見越して追加されていますが、現時点では内容は決まっていません。

総合評価指標に関する実績報告のポイント

当該年度における自保険者の実績については、国がNDBを活用して把握する項目以外は、各保険者が翌年6月末までに所定の方法*2で報告する必要があります。

*2 健保組合はデータヘルス・ポータルサイト、共済組合と日本私立学校振興・共済事業団、全国土木建築国保組合はエクセル媒体で提出。

自保険者の点数の確認方法

支援金の加算・減算に際し、2021年度以降は全保険者の総合点数が公表されていますが、その内訳までは記されていません。健保組合はデータヘルス・ポータルサイト上で登録した点数確認シートの入力結果、共済組合と日本私立学校振興・共済事業団、全国土木建築国保組合は提出した報告様式から確認しましょう。

おわりに

「第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度に関するQ&A」には、減算の条件が具体的にまとめられています。本記事でまとめた変更点に関する情報はもちろん、理解に不安がある項目に関する記述も参照して、ぜひ、総合評価指標の点数向上に向けた有意義な取り組みを計画してください。

(参考情報)

第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度に関するQ&A(2025 年度以降支援金)

厚生労働省保険局保険課「第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度について(2025・2026年度)」

厚生労働省保険局保険課「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しについて」