ポリファーマシーとは?多剤服用の課題と保険者が取るべき対策を解説

2020(令和2)年11月以降、後期高齢者支援金の加算・減算制度の減算要件(総合評価指標)に「加入者の適正服薬の取組の実施」が追加されました。服薬の適正化、すなわちポリファーマシーの防止は、加入者の健康被害を防ぐためはもちろん、医療費削減の観点からも重要です。

そもそもポリファーマシーとはどのような状態なのか、どうすれば服薬の適正化を図れるのかを詳しく解説します。

目次[非表示]

不適正な服薬「ポリファーマシー」とは

不適正な服薬について語られる際、もっともよく言及されるのが「ポリファーマシー」です。ポリファーマシーとは、多くの薬を併用しているために患者自身や医師・薬剤師が服薬状況を管理しきれず「薬物有害事象」「服薬アドヒアランスの低下」といった悪影響が生じてしまう状態をいいます。

薬物有害事象

薬物有害事象とは、多剤服用のために薬が効きすぎたり、効きにくくなったり、副作用が生じたりすることです。薬物有害事象は新たな病状と誤って認識されるケースもあり、さらに新たな薬で対処してしまう悪循環につながりかねません(処方カスケード)。

<薬物有害事象のパターン>

|

服薬アドヒアランスの低下

服薬アドヒアランスの低下、すなわち、薬が多すぎるために患者本人が指示された通り正しく服用できなくなってしまうこともポリファーマシーに含まれます。自己判断で服薬を減らしたり、中断したりすると期待した薬効が発揮されず、治療の長期化につながる可能性もあります。

<服薬アドヒアランス低下の例>

|

超高齢化を背景に重要性を増す服薬適正化

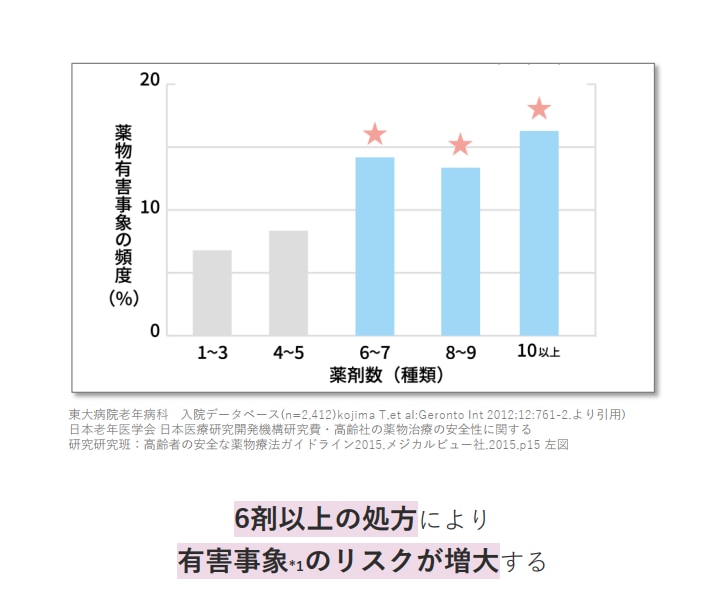

近年、深刻化する高齢化を背景に、ポリファーマシーと服薬適正化への問題意識は一層高まっています。高齢者は複数の疾病を同時に抱える場合も多く、75歳以上の高齢者の4割が5種類以上の薬を使っているというデータもあるなど、多剤服用になりがちです。加えて、加齢に伴い薬の分解や排せつに時間がかかるようになっており、より薬物有害事象が起こるリスクが高いと考えられています。研究結果では、高齢者の場合は6種類以上の薬を服用すると薬物有害事象の発生増加に関連するとも報告されています。

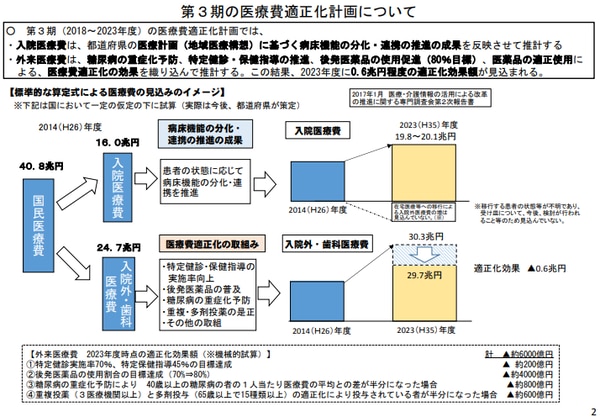

こうした状況に対し、国は医療費適正化の観点からも取り組みを強化。第3期医療費適正化計画(2018〜2023年)でも服薬適正化について明記され、重複/多剤投与対策によって約600億円の適正化効果が期待されるとしています。

厚生労働省「医療費適正化基本方針の改正・医療費適正化計画について」より抜粋

保険者インセンティブの「適正服薬」も配点強化

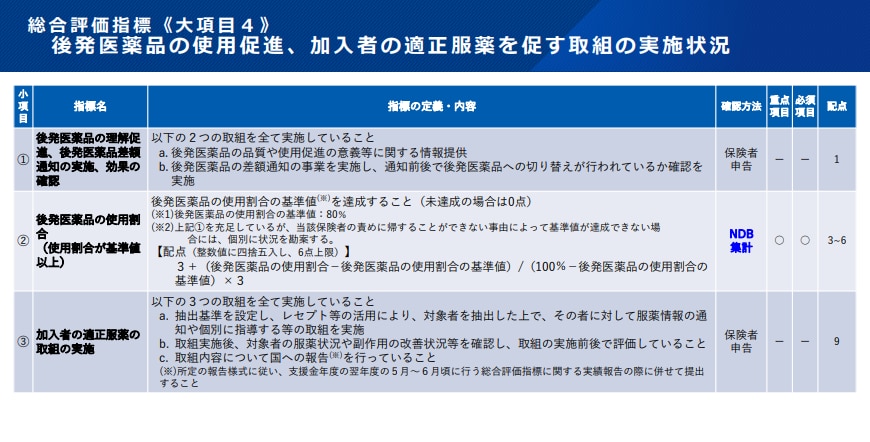

服薬の適正化は加入者の健康被害防止、医療費削減に向け、保険者も積極的に取り組むべき重要な課題のひとつです。以下の通り、保険者インセンティブにも服薬の適正化の項目が含まれています。

厚生労働省保険局保険課「第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度について」より抜粋

具体的には、第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度の減算に関わる総合評価指標のうち、大項目4「後発医薬品の使用促進、加入者の適正服薬を促す取組の実施状況」における小項目のひとつとして「加入者の適正服薬の取組の実施」が設定*。以下a~cをすべて実施していると9点が加点されます。同項目は国の施策としての重点化を受け、第3期の中間見直しで追加されましたが、第4期からはさらに配点が4点から9点に増えている点も見逃せません。

<指標の定義:加入者の適正服薬の取組の実施>

|

*後期高齢者支援金が減算されるためには、総合評価指標の合計点数が上位20%かつ総合評価指標の必須項目4つをすべて満たす必要があります。また減算率は総合評価指標の合計点数に応じて5段階で区分けされます。

保健事業によるポリファーマシー対策の代表例

保険者が保健事業として行えるポリファーマシー対策の例としては以下が挙げられます。

おくすり手帳の普及

加入者向けメディアなどで、ポリファーマシーそのものを認知・啓発するとともに、おくすり手帳の利用を促進します。保険者が導入している健康管理アプリの中には、加入者が利用できるおくすり手帳機能を搭載しているサービスもあります。

前期高齢者訪問健康相談事業

前期高齢者の被扶養者を対象に、健康相談員(保健師、看護師、管理栄養士、薬剤師など)が自宅訪問または電話で健康相談を行う事業です。専門家が健康状態や生活習慣をヒアリングし、健康維持や疾病予防、将来の介護不安軽減に向けたアドバイスを行います。ヒアリング時に服薬状況についてもアドバイスや啓蒙を行えるため、服薬の適正化につながります。

薬剤師によるお薬相談

薬剤師が加入者の処方状況をチェックし、服薬についてアドバイスする事業です。常設、または期間限定の相談窓口(電話、対面など)を設置したり、集団健診時に相談ブースを設置したりする方法があります

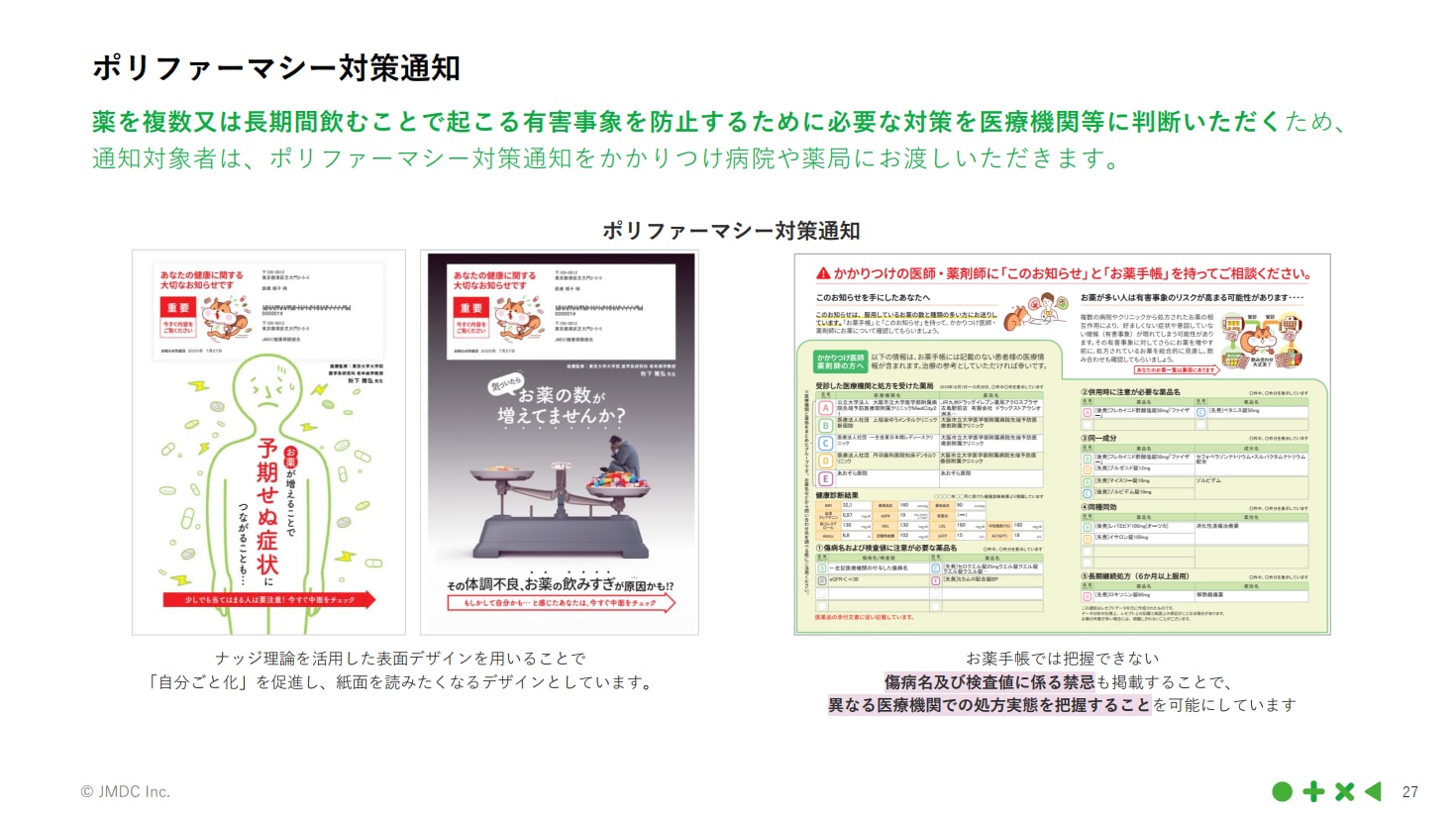

ポリファーマシー通知

保険者インセンティブの項目で定義されている取り組みaに該当する施策です。レセプトデータなどをもとに、処方されている薬の種類が多かったり、飲み合わせに注意が必要な薬を服用していたりする加入者を抽出して「ポリファーマシー対策通知」を送付し、同通知とおくすり手帳を持ってかかりつけの医師・薬剤師に相談するよう促します。

例えばJMDCの「ポリファーマシー対策通知」サービスでは、保険者のレセプトデータをもとにした医療情報データベースに加え、JMDCグループが蓄積する医薬品データベースを活用して、従来のおくすり手帳だけでは把握しきれない禁忌の可能性も指摘しています。また加入者が通知を読まずに捨てることなく、確実に中身を確認して行動(かかりつけ医などへの相談)につなげられるような見せ方を追求しているのも特長です。

おわりに

保険者インセンティブにおける配点増にも表れているように、服薬適正化に向けた取り組みの重要性はますます高まっています。基本的なおくすり手帳の普及に加え、レセプトデータを活用した個別の通知・指導など、より積極的なアプローチも強化したいところです。

JMDCも独自の「ポリファーマシー対策通知」サービスを展開しています。

詳しくは下記フォームよりお問い合わせください。

(参考情報)

「高齢者の医薬品適正使用の指針 総論編」2018年5月 厚生労働省

「あなたのくすりいくつ飲んでいますか?」監修:東京大学大学院医学系研究科老年病学教授 秋下 雅弘、厚生労働省 制作:一般社団法人 くすりの適正使用協議会、日本製薬工業協会

「高齢者医薬品適正使用のための国の取り組み」厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬安全対策課 駒井 信子(福岡県 ポリファーマシー研修会資料 令和元年9月6日)

超高齢社会におけるかかりつけ医のための適正処方の手引き 1 安全な薬物療法(日本医師会)

厚生労働省「医療費適正化基本方針の改正・医療費適正化計画について」