NDBデータとは?基本的な仕組みと活用シーンをわかりやすく解説【令和7年11月版対応】

NDBとは「National Database」の略称で、厚生労働省保険局が管理している「レセプト情報・特定健診等情報データベース」のことです。

保険者から収集したデータで構築されており、また保険者の保健事業関連業務でNDBデータが活用される機会もあります。

今回はNDBデータの運用目的や収集対象、保険者にとって身近な活用シーンなど、担当者が押さえておきたいNDBデータの基本について解説します。

※本記事は、厚生労働省が公表している「NDBの利用を検討している方へのマニュアル 令和7年11月版」をもとに、内容を更新しています。

NDBデータの概要

データベース運用の経緯と目的

NDBは「高齢者の医療の確保に関する法律」を根拠に、2009(平成 21)年から構築・運用されてきました。国内における健康・医療のデータ基盤を確立し、国および都道府県が医療費適正化計画を立案する際に参照できるようにすることが、本来の運用目的です。

さらに2011(平成 23)年度以降は、医療サービスの向上を目指す施策の推進や、そうした施策に向けた分析・研究にもNDBを活用できるように。有識者会議での審査を通過した場合には、研究者らにデータを第三者提供できる仕組みとなっています。

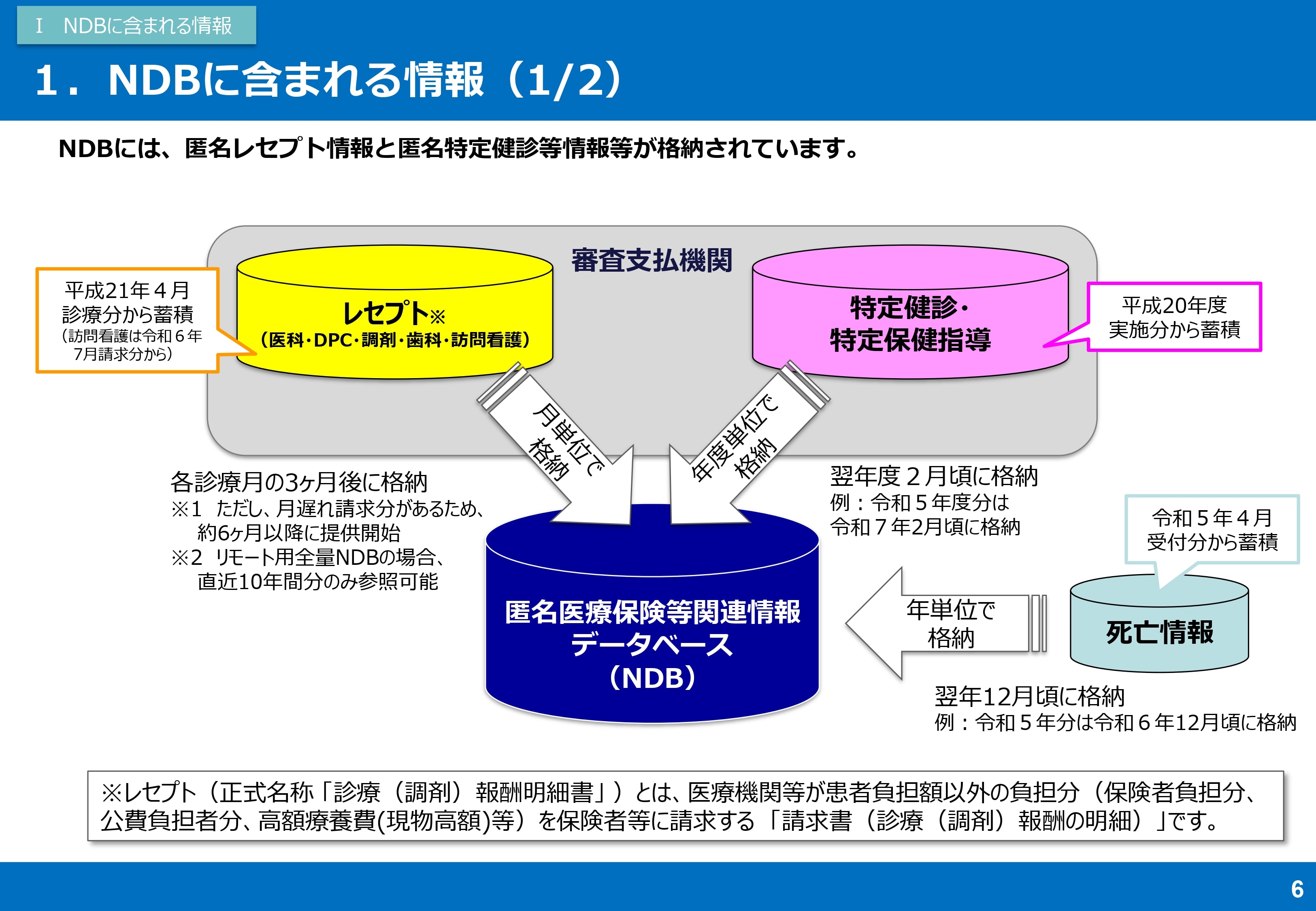

2種類のNDBデータと格納対象の範囲

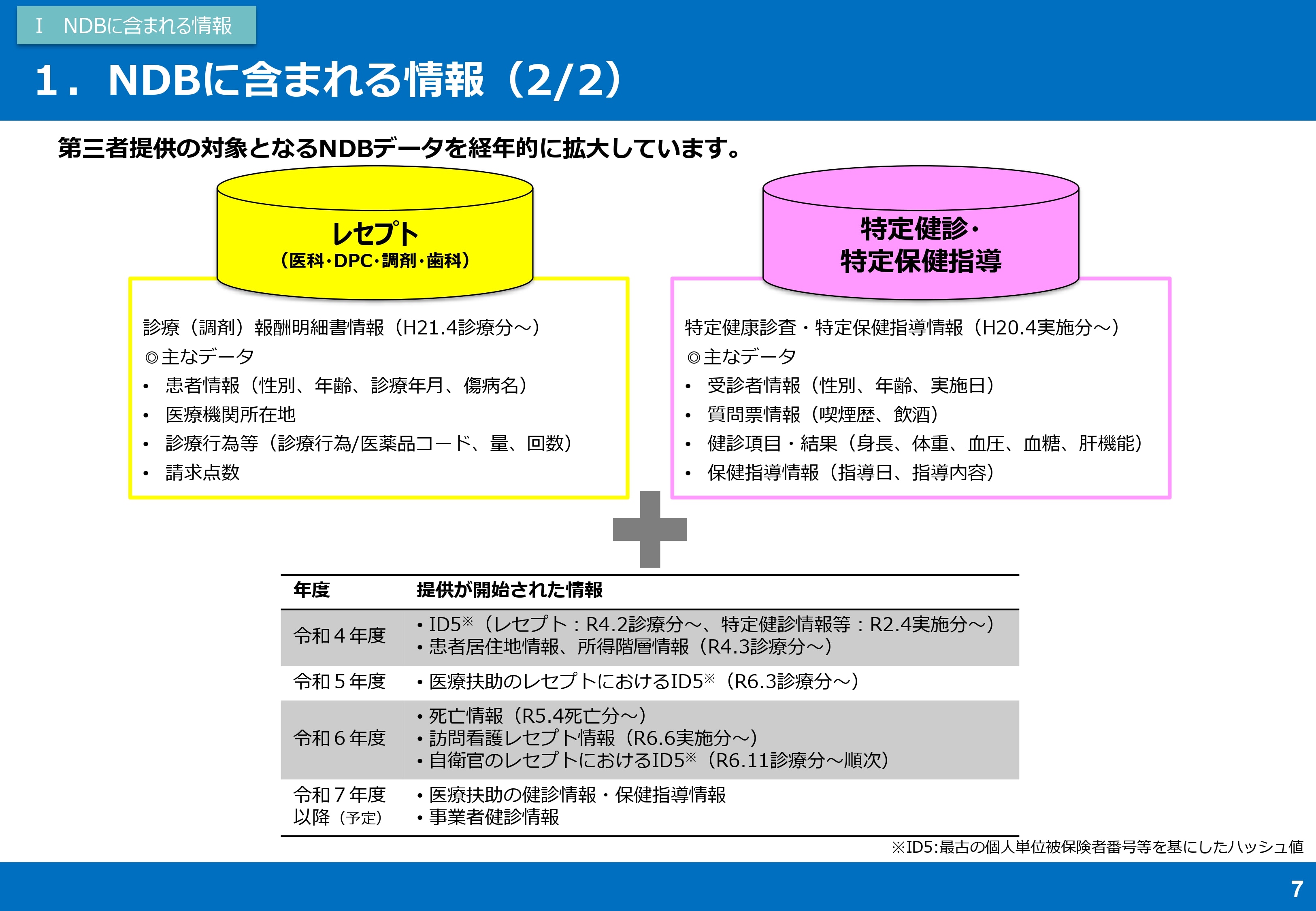

「レセプト情報・特定健診等情報データベース」の 正式名称にある通り、NDBに格納されるデータは「電子化されたレセプト情報」「特定健診・特定保健指導情報」の2種類です。(下図)

出典:NDBの利用を検討している方へのマニュアル 令和7年11月版|厚生労働省保険局医療介護連携政策課 保険データ企画室

いずれも国内の保険者から厚労省へ提供され、個人を特定できない形でデータベース化されています。

1)電子化されたレセプト情報

レセプトとは、保険診療を行った医療機関が、保険者に診療報酬(医療費)を請求するために発行する診療報酬明細書です。レセプトは患者1人につき、毎月発行されます。

レセプトに記載されている情報のうち、NDBには傷病名や治療内容などの情報が格納されています。対象範囲は2009(平成 21)年度診療分からの電子化されたレセプト情報で、紙媒体のレセプトで請求された場合の情報は含まれていません。

2)特定健診・特定保健指導情報

特定健診情報とは、40 歳以上75歳未満の加入者を対象して行われる、いわゆるメタボ健診の受診情報です。併せて、一定の基準に該当する特定健診受診者に対して行われた特定保健指導の情報もNDBに格納されています(特定保健指導情報)。

格納されているデータの具体的な項目としては、問診結果、体重、血圧などの測定項目のほか、血糖値、コレステロール値など生活習慣病に関連する検査項目の結果、保健指導レベルや支援形態など。対象範囲は、特定健診が開始された2008(平成 20)年度以降の情報です。

(補足)個人情報の扱いと「ハッシュID」

患者氏名や生年月日の「日」、保険医療機関の所在地と名称、被保険者証の記号・番号など、個人が特定されるような情報は、NDBへの格納時に削除されています。

その代わり、これらの情報を関数で処理した「ハッシュID」により、格納されている情報が同一人物のものであると識別することが可能です。例えば、レセプト情報と特定健診情報をハッシュIDに紐づけて抽出し、2種類の情報を関連付けて分析することもできるようになっています。

NDBの最大の特長は「網羅性」

他のデータベースと比較したNDBの強みは、その規模と網羅性です。加えて近年は、第三者提供の対象となるデータの範囲も段階的に拡大しています。(下図)

出典:NDBの利用を検討している方へのマニュアル 令和7年11月版|厚生労働省保険局医療介護連携政策課 保険データ企画室

国民皆保険下にある日本では、NDBで全国民レベルの医療・健康動向を把握できるといえるでしょう。

レセプト情報の収集率は全保険請求情報の 95%以上。特定健診・特定保健指導については、年間2,000万件以上という膨大なデータが収集・蓄積されています。

また、保険種別(被用者健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)を超えてデータが収集されているため、長期的なデータの追跡も可能となっています。

「NDBオープンデータ」は一般活用が可能

NDBのうち、汎用性の高い基礎的な集計結果を誰でも自由に利用できるように公表したものが「NDBオープンデータ」です。

原則、NDBを活用するためには第三者提供の申請が必要です。同申請の対象となっているのは、現段階では国の行政機関や都道府県・市区町村、研究開発独立行政法人、大学所属の研究者などに限定されています。また申請後は審査を通過する必要があり、利用開始までに1年以上かかる場合もあるなど、一般的な利用は決して容易ではありません。

これに対して「個人が特定されない集計データの形になっているため、広く一般的に関心のある項目であれば、公表してもよいのではないか」という議論をもとにスタートしたのが、NDBオープンデータの取り組みです。2016(平成28)年10月以降、年に1回の頻度でNDBオープンデータが公表されています。

オープンデータの対象となっている情報

NDBオープンデータで閲覧できる情報は、最新(2026年1月時点)の第7回時点で以下8項目となっています。

| データの種類 | 項目 | 集計方法 | |

| レセプトデータ |

①医科診療行為

医科診療報酬点数表の各項目(算定回数)など |

|

|

| ②歯科診療行為

歯科診療報酬点数表の各項目(算定回数) |

|

||

| ③調剤行為

各調剤行為の算定回数 |

|

||

| ④薬剤

薬効分類 3 桁ごとに処方数量の多い薬剤(上位 100 品目)など |

|

||

| ⑤特定保険医療材料

各特定保険医療材料の数量 |

|

||

| 特定健診データ |

⑥特定健診(検査値)

主な検査項目の検査値階層別件数など |

|

|

| ⑦特定健診(検査値)

主な検査項目の検査値階層別件数など |

|

||

| ⑧特定健診(標準的な質問票)

22 の質問項目の回答件数 |

|

NDBオープンデータの閲覧方法

NDBオープンデータは、厚労省WebサイトのNDBオープンデータのページで年度ごとに閲覧できます。オープンデータは2部構成となっており、「データ編」ではエクセル形式で集計表を掲載、「解説編」では集計条件や集計対象などの留意点が記載されています。

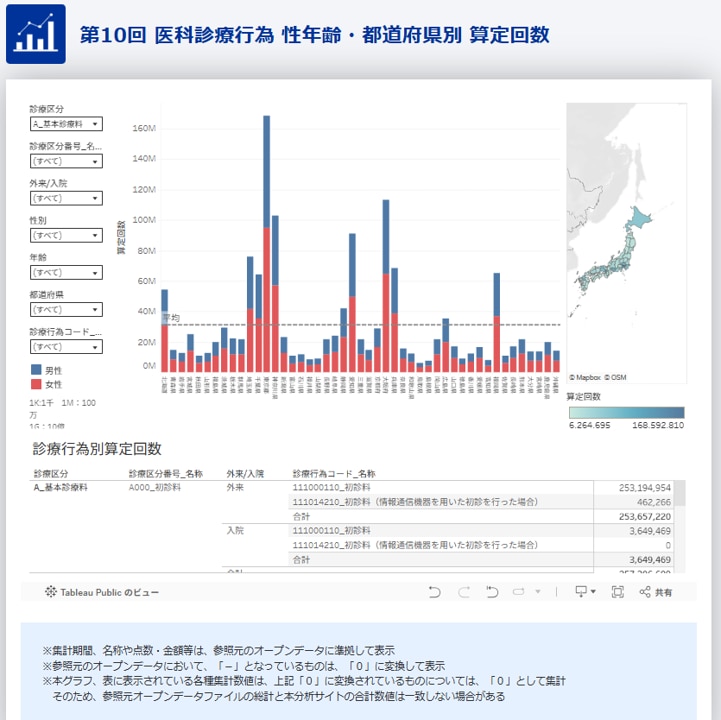

さらにNDBオープンデータを視覚的によりわかりやすく示したのが、厚労省による 「NDBオープンデータ分析サイト」です。Webサイト上の操作で条件を指定すると、それに対応する形で集計表をグラフ化してくれます。

保険者業務でNDBデータが活用されるシーン

こうしたNDBデータは、保険者による保健事業の企画や評価にも活用されています。身近な活用例を2つのパターンから振り返ってみましょう。

活用シーン1:厚労省への報告の省力化・適正化

保険者が厚労省に対して行う報告の中には、一部の項目がNDBから抽出・集計されるようになっており、保険者側でのデータ集計が不要になっているものがあります。

例えば、後期高齢者支援金の加算・減算制度*1における減算対象の適否判定では、保険者から提出される実施報告データに加え、厚労省がNDBから抽出・集計するデータが確認されます。例えば、特定健診・特定保健指導の実施率、受診勧奨対象者における医療機関受診率、3疾患(高血圧症・糖尿病・脂質異常症)の状態コントロール割合などがNDB抽出の対象です。

別の例では、データヘルス計画における毎年の事業報告・評価についても、第3期では一部の共通評価指標について、NDBをもとにした実績値がデータヘルス・ポータルサイトにプリセットされることが検討されています。

いずれのケースでも、NDBデータを活用することで、データ集計や報告書作成にかかる保険者の業務負担を軽減するとともに、正確なデータに基づいた評価の適正化が図られているといえるでしょう。

*1 各保険者の特定健診・保健指導の実施率などによって、当該保険者の後期高齢者支援金の額に対し、一定の率を加算又は減算を行うインセンティブ制度。

活用シーン2:データに基づく保健事業計画(例:健康スコアリングレポート)

NDBデータの分析結果から医療・健康動向を把握し、保健事業に活かすことも有効です。

例えば、加入者の傾向を全国的な傾向と比較して特有の健康課題を把握したり、都道府県別、性・年齢別の集計を活用して、地域や性別、年齢による健康課題や医療費の傾向を把握するなど、事業計画に活かす方法が考えられます。

これを仕組み化したのが、厚労省・経産省・日本健康会議による「健康スコアリングレポート」です。各保険者における加入者の健康状態や医療費、予防・健康づくりへの取り組み状況について、NDBデータから集計した全保険者平均や業態平均と比較し、グラフや表で可視化したものになっています。

保険者単位のもののほか、2021(令和3)年度からは事業主(保険者記号)単位でもレポートが発行されており、コラボヘルスの推進にも活用しやすくなっています。

おわりに

「NDB」というと新任担当者には耳馴染みのない用語かもしれませんが、ほかでもない保険者からのデータをもとに構築された、保険者とは切っても切り離せないデータベースであるといえるでしょう。また、後期高齢者支援金の加算・減算制度における判定や健康スコアリングレポートなど、ごく身近なところで活用もされています。

担当者としては、まずはどこでどのようにNDBデータが活用されているのかを、確実に理解しておきたいところです。また、今後も活用シーンが拡大する可能性は大いにあるため、動向をキャッチアップしておきましょう。