【セミナーレポート】健康経営度調査の基礎と実務ポイントをやさしく解説

令和7年度版の健康経営優良法人認定申請締切(10月10日)を終えた今、取り組みを振り返る中で、課題や改善点が見えてきたころではないでしょうか。

健康経営は、従業員の健康を経営的な視点から捉え、戦略的に推進する取り組みです。保険者が事業主と協働して進める「コラボヘルス」とも深く関係しており、

従業員の健康投資は、生産性の向上や組織活性化につながることが期待されています。

本記事では、5月に開催したセミナー「はじめての健康経営──『健康経営度調査』の基本をやさしく解説!」を振り返り、調査対応の基本と、実務で押さえておきたい整理の視点をあらためてご紹介します。

健康経営度調査票および認定とは

健康経営度調査票は、健康経営優良法人の認定を受けるための重要なツールです。この調査票には、5つの大項目が設定されています。

- 経営理念・方針

- 組織体制

- 制度・施策実行

- 評価・改善

- 法令遵守・リスクマネジメント

それぞれの大項目には、中項目、小項目、評価項目が細かく定められており、企業はこれらに回答することで、健康経営優良法人やホワイト500・ブライト500といった認定が行われる仕組みとなっています。

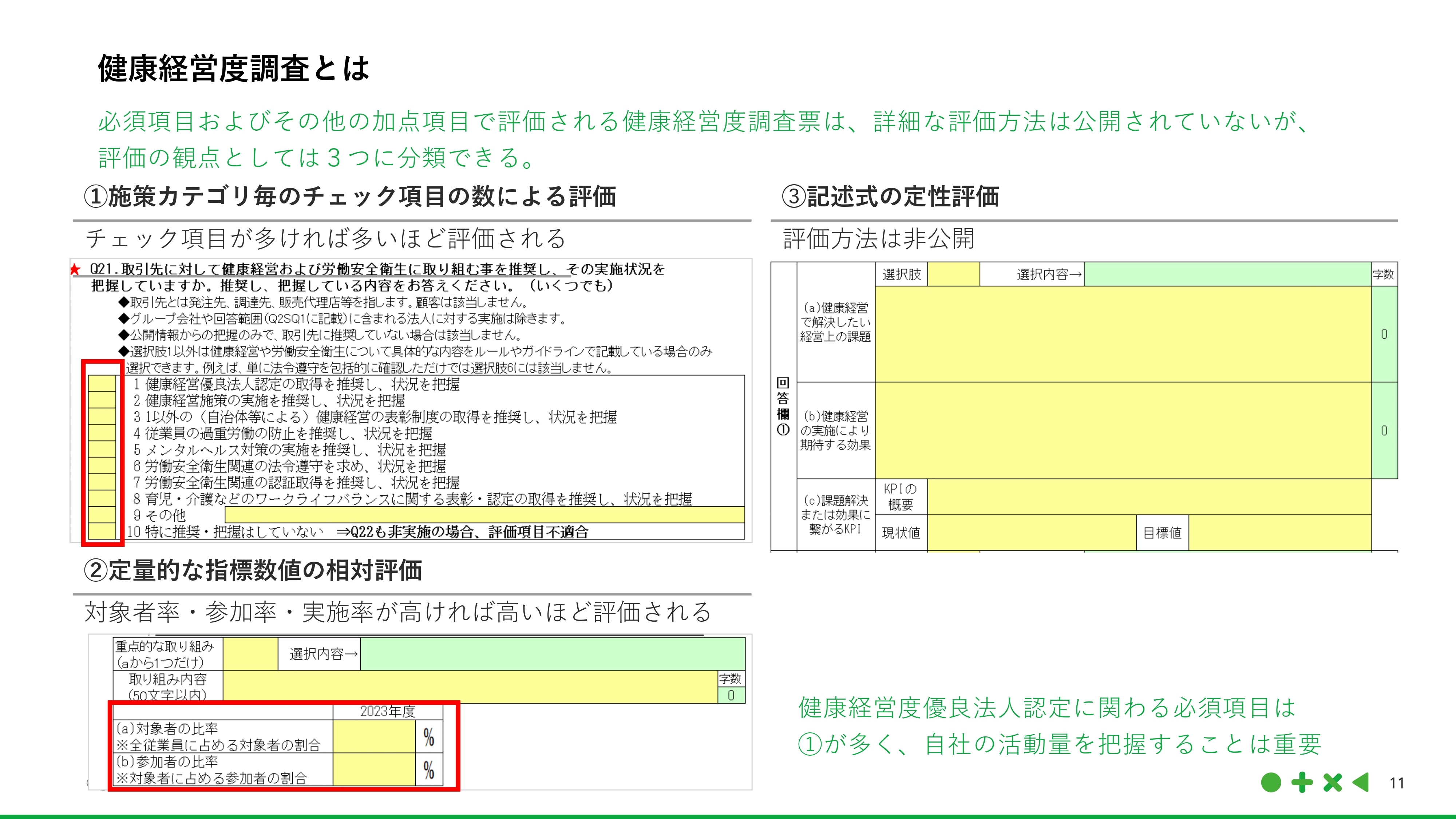

健康経営度調査票は、評価の観点は3つに分類できる

健康経営度調査票は必須項目に加え、その他の加点項目も含めて評価されます。具体的な評価方法は公表されていませんが、主に次の3つの観点に分類されます。

①施策カテゴリごとのチェック項目数による評価

②定量的な指標数値をもとにした相対評価

③記述による定性的評価

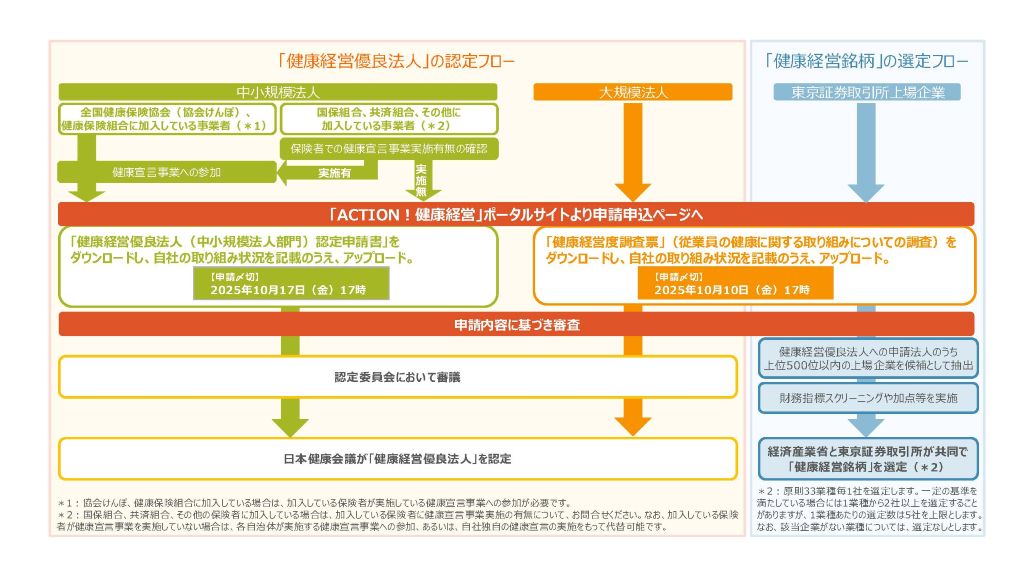

認定のスケジュール

健康経営優良法人の認定に向けたスケジュールは、以下のようになっています。

毎年8月に新しい申請書が発表され、その後10月中旬までに申請手続きが必要となります。申請後には例年12月末頃にフィードバックシートの速報版が届きます。

その後、正式な健康経営優良法人企業一覧は「ACTION!健康経営」のポータルサイトで発表されます。

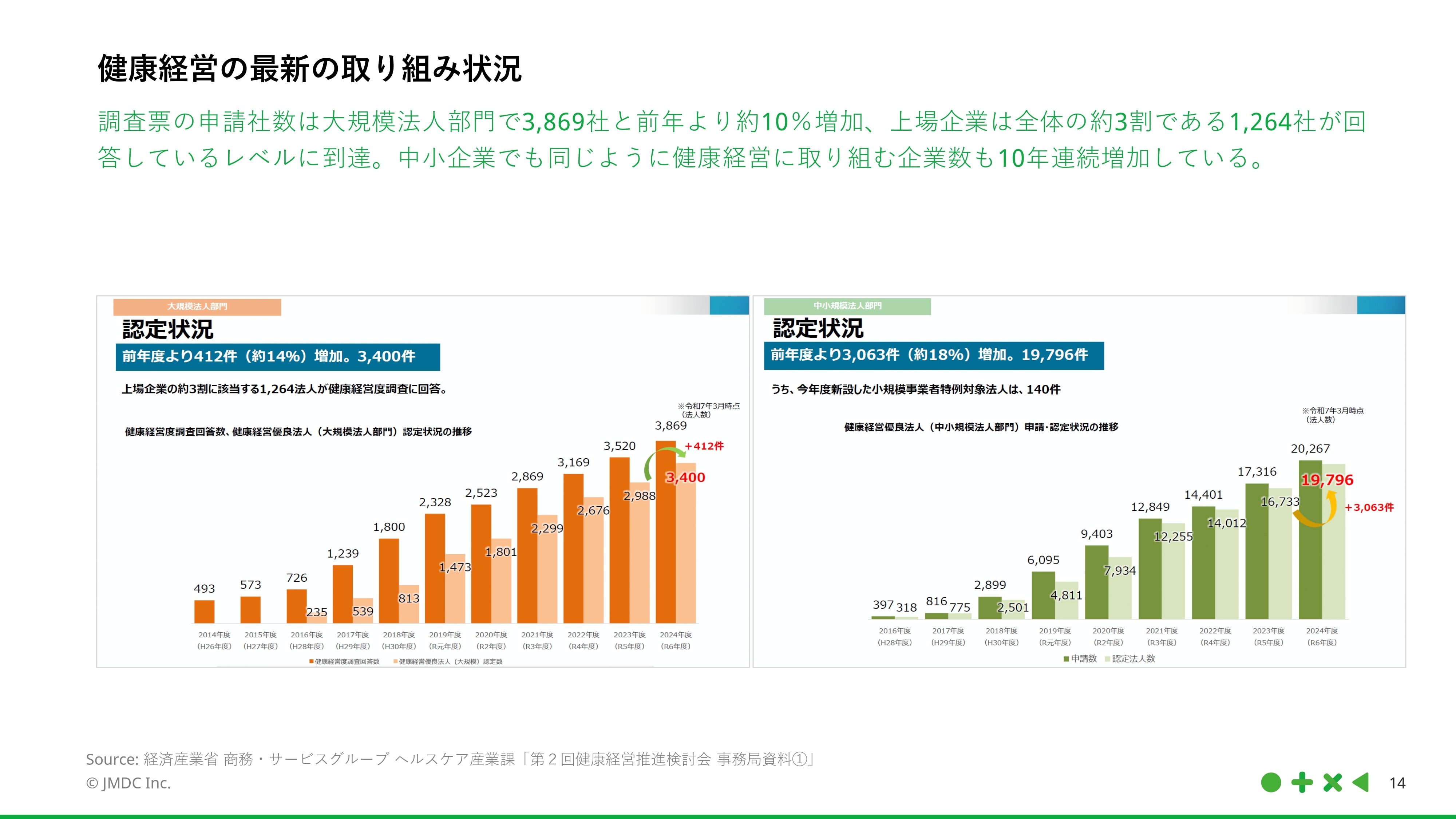

また、調査票の提出企業数は年々増加傾向にあり、大規模法人部門では2023年に3,869社が申請しており、前年より約10%増加しています。そのうち上場企業は1,264社に上り、全体の約3割を占めています。中小企業においても健康経営に取り組む企業が10年連続で増えており、全国的に関心が高まっていることが伺えます。

健康経営の業務範囲と調査票への対応

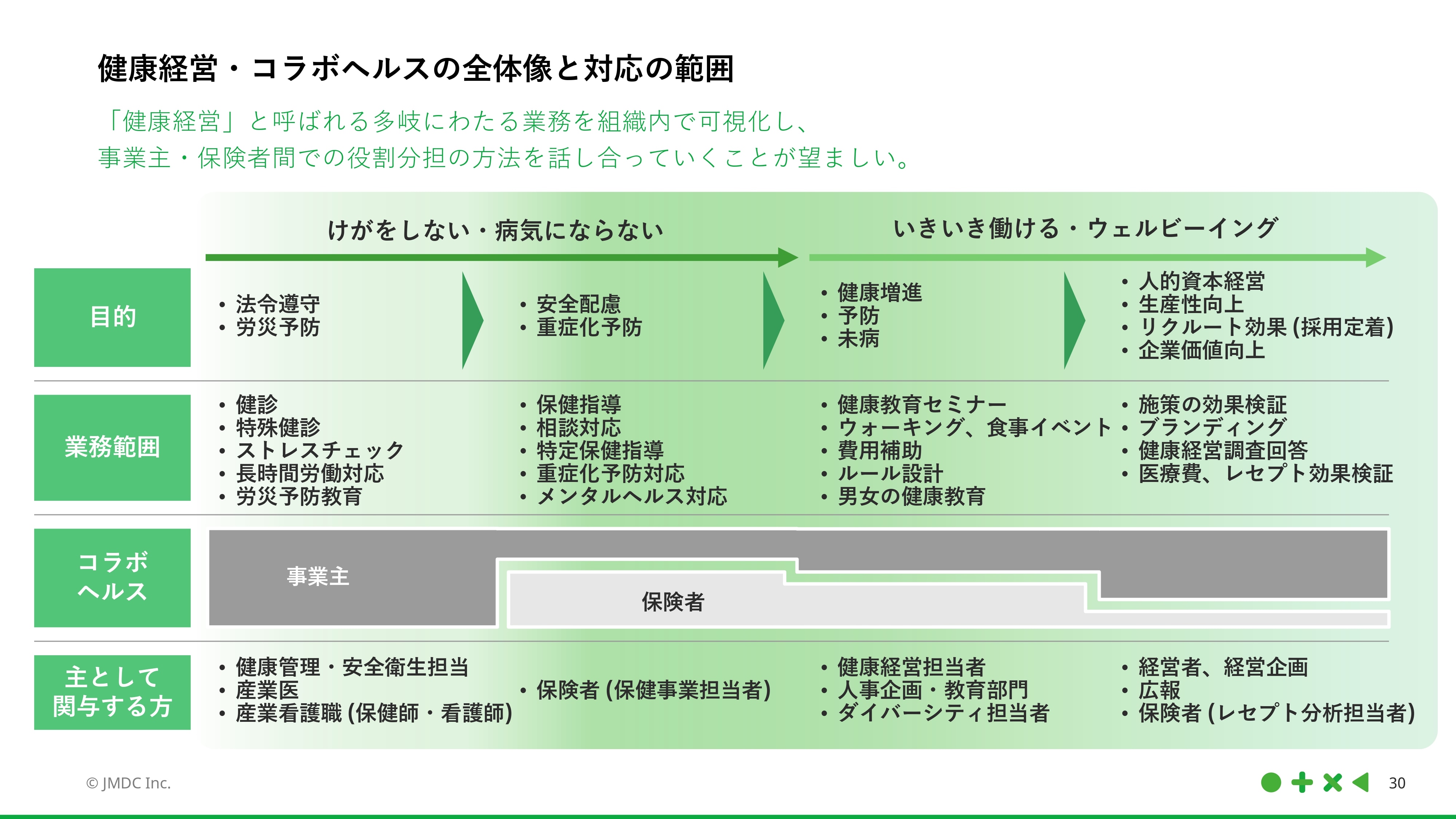

健康経営に関する業務は多岐にわたり、近年では求められる範囲がどんどん広がってきていると言えます。たとえば、法令遵守や労災予防といった基本的な安全・健康管理に加えて、安全配慮義務の実践、疾病の重症化予防、さらには健康増進や生産性向上といった分野も含まれます。

また、健康増進施策を展開するだけでなく、人事制度の設計において人事内の別部門担当者と連携を取ったり、男女の健康教育に関してはダイバーシティ担当者と協力したりするなど、他部門との連携による取り組みも進められています。

このように幅広い業務を円滑に遂行するためには、各組織内での業務内容を明確に可視化することが大事です。また、事業主と保険者の間で重複した類似施策を行っていることもあるため、それぞれでやっている施策を棚卸し、役割分担を具体的に話し合うことも求められます。

JMDCでは、健康経営度調査への対応を円滑に進める際に、次の4つの観点から整理を行うことを推進しています。

これらを意識することで、現状把握から将来計画までを一貫して管理しやすくなります。

- 現状で何を実施しているかを明確にし、その回答の根拠を準備する。(実施できていない項目がある場合には、その理由を明らかにしておく必要があります。)

- 調査票で求められている指標に加えて、自社独自の指標も含めて把握できているかを確認する。

- 各項目に対して「どの組織の誰が」対応しているのかを明確に整理する。

- 今後どのような対応を予定しているのか、あるいは現在検討中の事項があるかどうかといった将来的な対応方針についても記録しておく。

これらの情報をまとめて一元管理しておくことで、健康経営に関するTo Doリストとして活用できるだけでなく、次年度以降の取り組みにも有効に活かすことができます。

コラボヘルスで押さえておくべき設問

コラボヘルスに関しては、健康経営度調査票の中でさまざまな設問が存在します。

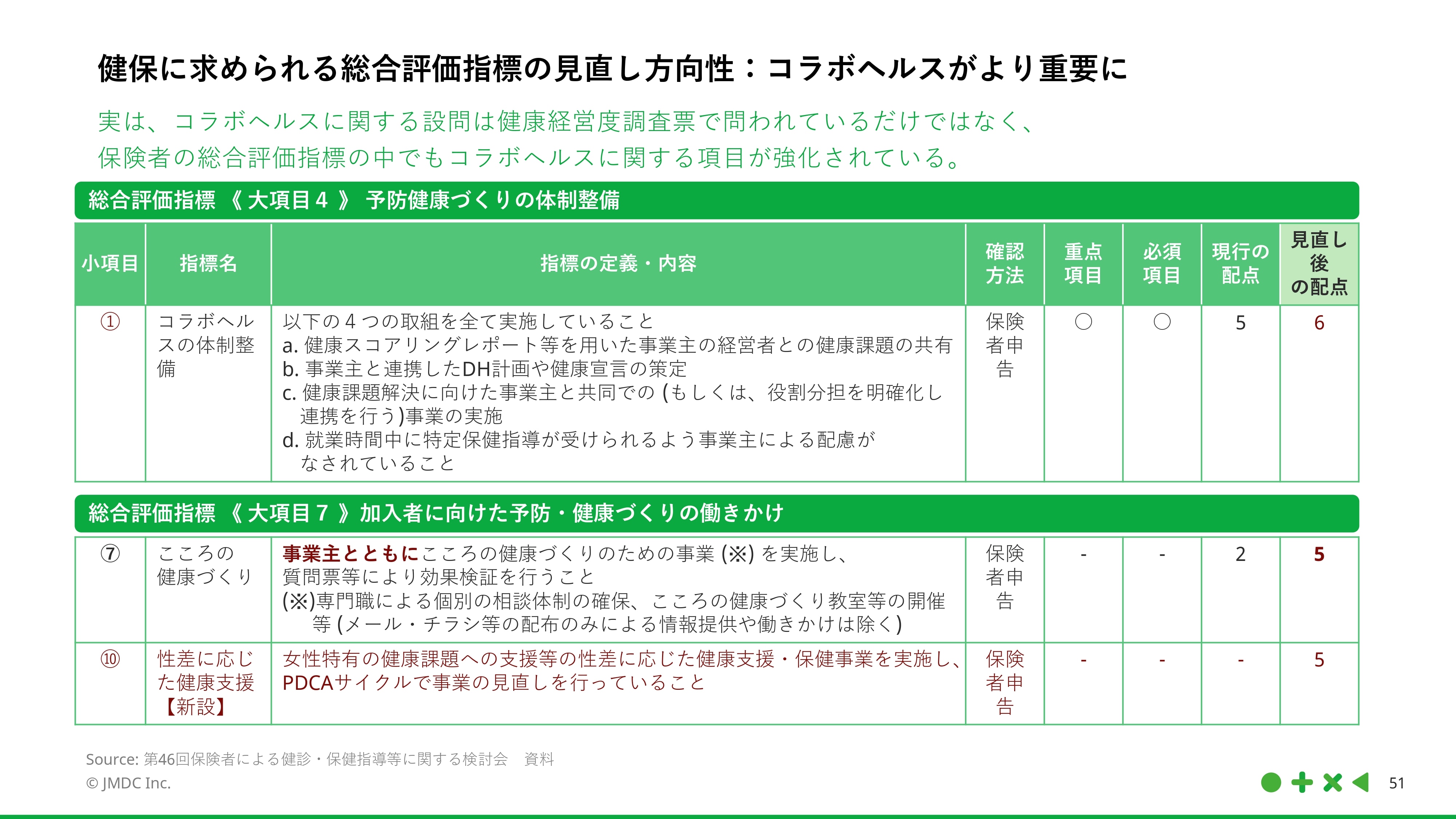

特に注目すべきは、コラボヘルスに関する設問は健康経営度調査票で問われているだけではなく、保険者の総合評価指標の中でもコラボヘルスに関する項目が強化されている点です。

例えば以下のような視点は、保険者にとっても無関係ではありません。

- 「こころの健康づくり」に関しては、保険者側に対しても事業主とともに取り組むことが求められている

- 「性差に応じた健康支援」といった新設項目も登場している

このように、健康経営度調査で求められる内容と、厚生労働省が保険者に求めている内容との間に共通性が増しているため、両者が連携して進めるメリットが大きくなっているのが現状です。そのため、両者が連携して取り組むことで、相互に評価や成果が出しやすくなってきています。

さらに、令和6年度からはPHRの活用が健康経営の中で評価対象となりました。令和7年度においては、PHRに関する評価項目がさらに強化される方針が示されており、今のうちから保険者と事業主が連携してPHRの利活用に向けた準備を始めておくことが望まれます。

まとめ

健康経営への取り組みを進める手段として、健康経営度調査への申請は非常に有効です。すべてを新たに始めようとする必要はなく、既存の保健事業などを最大限に活用しながら、自社が取り組める範囲から少しずつ実践していくことが望ましいでしょう。

また、保険者と事業主が連携するコラボヘルスを意識した取り組みとしては、以下のような工夫が挙げられます。

- データ分析結果や統計値の共有

- 施策の重複を避ける工夫

- 保健事業と健康経営の施策を同一のプラットフォームで運用する仕組みの構築

これらの取り組みを進めるためにも、保険者と事業主が定期的に議論を行う場を設けることが重要です。難しく考えすぎず、「まずはできることから始める」ことが、継続的な健康経営の第一歩になります。

【関連記事】