保険者必見!保健事業成果UPのカギは“実施タイミング

より効果の高い保健事業を目指すにあたっては、「何を行うか」だけではなく「いつ行うか」を考えることも重要です。同じ内容の取り組みでも、加入者の関心が高まりやすいタイミングに実施することで、参加率や成果を高められる可能性が向上します。

その「ベストなタイミング」を検討するうえで参考にしたいのが、季節や健康週間、記念日などのイベントです。

本記事では、厚生労働省が定める「保険者機能の総合評価指標(第4期)」の評価項目に沿って、それぞれの項目と関連の深いイベントを整理して紹介しています。

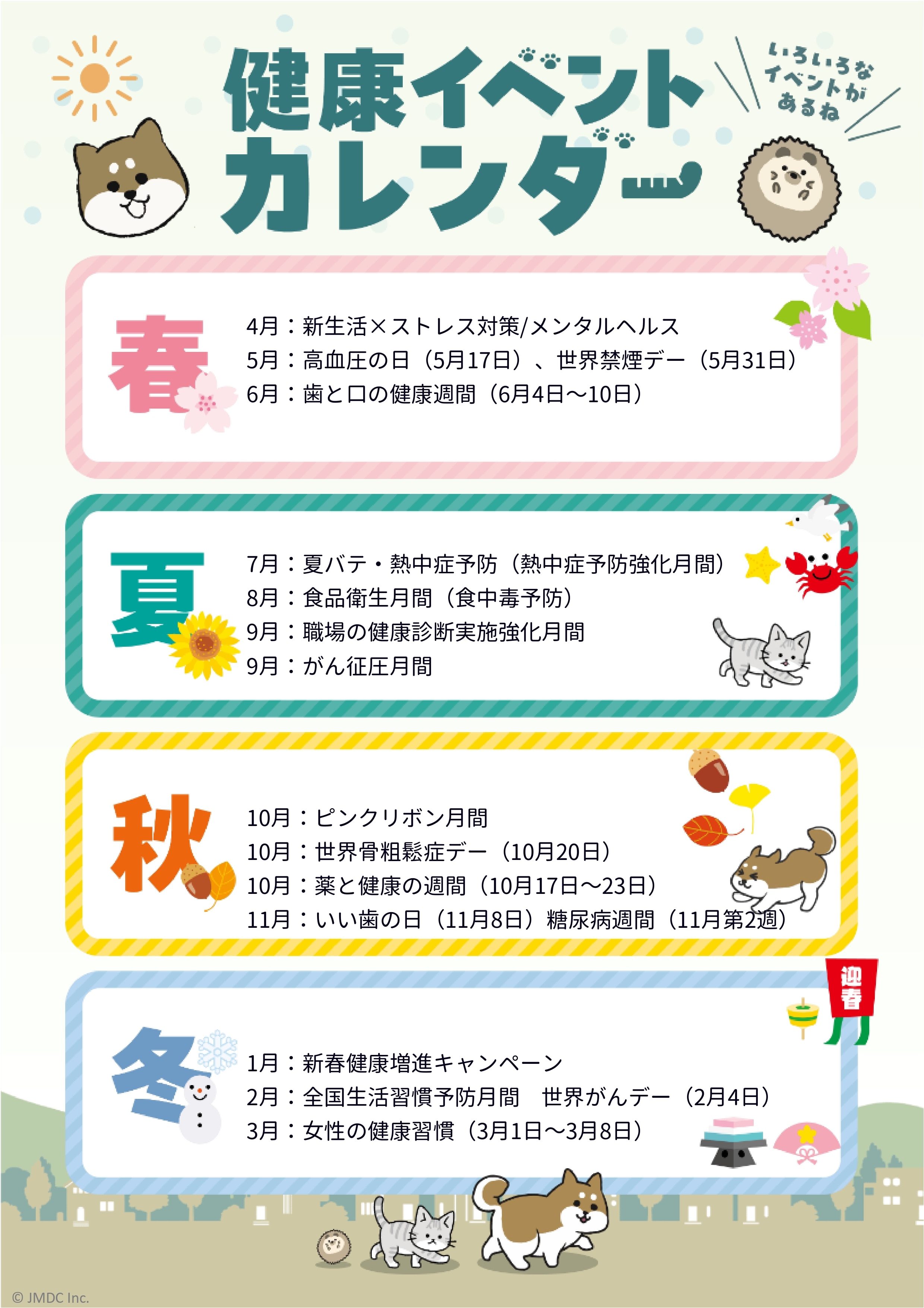

また本記事の最後では、保健事業のスケジュールを立てる際に役立つ「健康イベントカレンダー(ダウンロード付き)」もご用意。 年間計画や評価加点を意識した取組みのヒントとして、ぜひご活用ください。

保健事業の計画に役立つ「イベント日程カレンダー」

保健事業の年間計画を立てる際に積極的に活用したい健康関連イベント、啓発月間をカレンダーにまとめました。ご覧いただくとわかるとおり、健康づくりに関するイベントは一年を通してさまざまにあり、各月に何かしらの「きっかけ」があります。

総合評価指標との関連があるのもうれしいポイント

イベントの中には、健診受診率の向上や重症化予防の取り組みなど、「保険者機能に関する総合評価指標」の加点につながるテーマが多数含まれています。

総合評価指標の観点から、どのイベントが評価につながるのかを整理してみましょう。ここからは、年間を通じて実施される主な啓発イベントを月ごとに紹介します。

- 大項目1|デジタル活用の体制整備

- 大項目3|要医療者への受診勧奨、糖尿病等の重症化予防

生活習慣病の代表例である高血圧や糖尿病の予防・改善は、当事者に現在の体の状態を理解してもらうことが何よりも重要です。

イベントというキャッチーな情報で目を引き、検査や保健指導の受診を促しましょう。血圧については、PHRによる管理を提案するのもおすすめです。以下に代表的なイベントをご紹介します。

|

記念日 啓発週間 |

内容 |

|

2月 |

「全国生活習慣病予防月間」 毎年2月が該当します。生活習慣病予防に関する情報発信や啓発活動が行われます。 |

|

5月17日 |

「高血圧の日」 高血圧に関する正しい知識の普及と予防啓発を目的に、毎年5月17日を「高血圧の日」として各種啓発活動が実施されています。 |

|

11月14日を含む1週間 |

「全国糖尿病週間」 世界当病病デーである11月14日を含む1週間を定め、各都道府県糖尿病協会や友の会が主体となり、糖尿病に関する様々な啓発活動を全国で展開しています。 |

- 大項目7|加入者に向けた予防・健康づくりの働きかけ

春や秋など季節の変わり目は、心や体のリズムが乱れやすく、健康への意識が高まる時期です。

保険者としても、この時期に合わせて啓発テーマを選ぶことで、加入者の関心を高め、行動変容につなげることができます。

今回は、3月・4月・10月に行われる代表的な健康啓発イベントを紹介します。

|

記念日 啓発週間 |

内容 |

| 3月1日~3月8日 |

「女性の健康週間」 毎年3月1日から3月8日までをと定め、女性の健康づくりを国民運動として展開。 骨密度検査(骨粗鬆症の予防)や乳がん・子宮がん検診の促進、女性特有の健康問題(月経不順、更年期障害など)の啓発活動が展開されています。 |

| 4月 |

新生活 × ストレス対策/メンタルヘルス 新入社員や異動により環境が変わる加入者が多い4月は、季節の変わり目でもあり心身の不調が出やすい時期です。保険者としてもメンタルヘルスの状態チェックや相談窓口の案内に取り組みやすい時期です。 |

| 10月 |

「世界骨粗鬆症デー」 骨粗しょう症及び骨代謝障害の啓発を目的に制定され、「世界から骨粗しょう症による骨折をなくす」ことを目標に世界90か国以上でWODキャンペーンが展開されています。 |

- 大項目6|がん検診・歯科健診の実施状況

夏から秋にかけては、歯と口の健康やがん予防、乳がん検診など、生活習慣病の予防に直結するイベントが続きます。加入者の受診率向上や生活習慣改善につなげやすい時期です。以下に代表的なイベントをご紹介します。

| 月 | 内容 |

| 6月4日~10日 |

「歯と口の健康週間」 |

| 9月 |

「職場の健康診断実施強化月間」 |

| 9月 |

「がん征圧月間」 |

| 10月 |

「ピンクリボン月間」 |

| 11月8日 |

「いい歯の日」「いい歯でいい笑顔」をテーマに、11月8日を「いい歯の日」と定めています。歯科健診や口腔ケアの大切さを広める啓発活動が展開されています。 |

ここまで、年間の啓発イベントを整理してきました。では実際に、こうしたイベントを活用して効果的な保健事業を展開している健保の事例を見てみましょう。

健保のイベント活用事例

続いて、PHRサービス『Pep Up』を導入している健保の中から、実際のイベント活用事例を2つご紹介します。

イベントを意識した保健事業を10ヶ月連続で展開

1つ目の健保では、10ヶ月連続で保健事業を展開。例えば、世界禁煙デー(5月31日)に合わせて「禁煙」を、五月病が気になる時期には「メンタル」「ラインケア」を、春と秋の巡回婦人健診申込期間には「女性の健康」「乳がん」をテーマにしたeラーニングを実施しています。

当該健保は継続的に保健事業を展開するメリットに、さまざまな角度から健康増進にアプローチできるだけでなく、加入者が健保からの発信を意識しやすくなることもあると話します。

正月休み明けに「新春健康増進キャンペーン」を実施

健康週間や記念日だけでなく、季節行事に着目している健保も見られます。

2つ目の健保では、多くの方が暴飲暴食や運動不足による体重増加を気にする正月休み明けに、「新春健康増進キャンペーン」を実施。ウォーキングラリーと体重測定をセットで行い、加入者の行動変容を促しました。

なお、いずれの健保も『Pep Up』を活用することで、保健事業の告知や参加受付、結果の記録まですべて1つのツールで簡単にできることをメリットに挙げています。『Pep Up』に限らず、PHRの活用は総合評価指標の加点対象でもあるので、未導入の保険者にはぜひ検討をおすすめします。

事例を見てもわかるように、イベントを起点にした取り組みは加入者への働きかけを強化しやすく、成果の見える化にもつながります。

加入者の行動変容、評価加点につながる保健事業を

今回ご紹介した「イベント日程カレンダー」や季節の特徴をふまえて、注目されやすい時期に保健事業を実施することで、よりその効果を高められるはず。

総合評価指標と照らし合わせながら、PHRも積極的に活用し、「加入者の行動変容につながり、評価加点も得られる保健事業」を計画してください。

年間のイベントや記念日をうまく活用し、加入者の関心に合わせたタイミングで事業を展開することが、成果と評価の両立につながるポイントです。

最後に、年間の主な啓発イベントを一覧にまとめたカレンダーをご用意しました。計画立案の参考にぜひご活用ください。