大腸がん検診の受診率はなぜ伸び悩む?総合評価指標を踏まえた保険者の対策

国内で年々罹患が増えるがんの中でも、もっとも罹患数が多いのが大腸がんです。保険者による大腸がん対策も一層重視されており、2024年度からスタートした第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度でも取り扱いが強化されました。

今回は、大腸がんの病態に関する基礎知識から医療費などの最新データ、保健事業における検診・精密検査受診率向上に向けた対策例まで、保険者が押さえておきたいポイントを解説します。

大腸がんとは

発生メカニズムと進行リスク

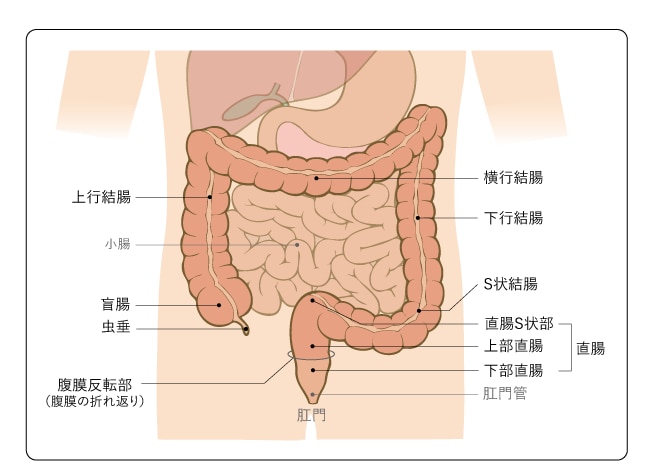

国立がん研究センター|がん情報サービス「大腸がん(結腸がん・直腸がん)について」より引用

大腸がんは大腸の粘膜から発生する悪性腫瘍です。国内では特にS状結腸と直腸によく発生しています。発生メカニズムには2つのパターンがあり、腺腫(良性の腫瘍)ががん化するケースと、正常な粘膜から直接がんが発生するケースがあります。進行すると、がんが粘膜から大腸壁深くへ侵入し、大腸壁の外や膀胱、子宮、前立腺といった隣接する臓器、腹腔内まで及ぶ場合があるほか、リンパ節や遠隔の臓器へ転移する可能性もあります。

大腸がんの自覚症状は早期段階ではほとんどありません。進行すると、血便や便秘・下痢などの症状が表れ、さらに悪化すると腸閉塞による腹痛や嘔吐といった症状も起こります。

大腸がんの発生には、喫煙、飲酒、肥満、高身長など、複数の要因が複合的に関わっているケースが多いことがわかっています。そのほか、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患、家族性大腸腺腫症などの遺伝性疾患とも関連があるとされます。

予防・治療

大腸がんの予防には、禁煙、節酒、適正体重の維持、運動といった生活習慣の改善が効果的です。治療においては早期発見・治療が重要で、ステージ Iで発見された場合の5年生存率は93.1%に上るというデータもあります*1。自覚症状がない段階での発見がカギとなるため、大腸がん検診が有効な対策となります。大腸がん検診の主な方法は便潜血検査です。便潜血検査で大腸がんが疑われた場合は、便潜血検査の再検査や、精密検査として大腸内視鏡検査やCT検査が行われます。

検診・有所見者の受診率に課題~大腸がんをめぐる現状

2020年以降、大腸がんは悪性腫瘍の中でも、国内で一定期間内に新規診断される人数が男女計でもっとも多くなっています。2021年における大腸がんの罹患数は15万4,585人と、がん罹患数全体の15.6%を占めます*2。また、がんによる死亡数でも、大腸がんは女性で第1位、男性でも肺がん(気管、気管支及び肺の悪性新生物)に次いで第2位に*3。医療費の規模も小さくなく、2022年における大腸がんの医療費総額は5,872億円にも上っています*4。

*2 厚生労働省健康局がん・疾病対策課「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」

*3 令和6年 人口動態調査「悪性新生物による主な死因(死因簡単分類)別にみた性・年次別死亡数及び死亡率(人口10万対)」

*4 令和4年度(2022)「国民医療費の概況」

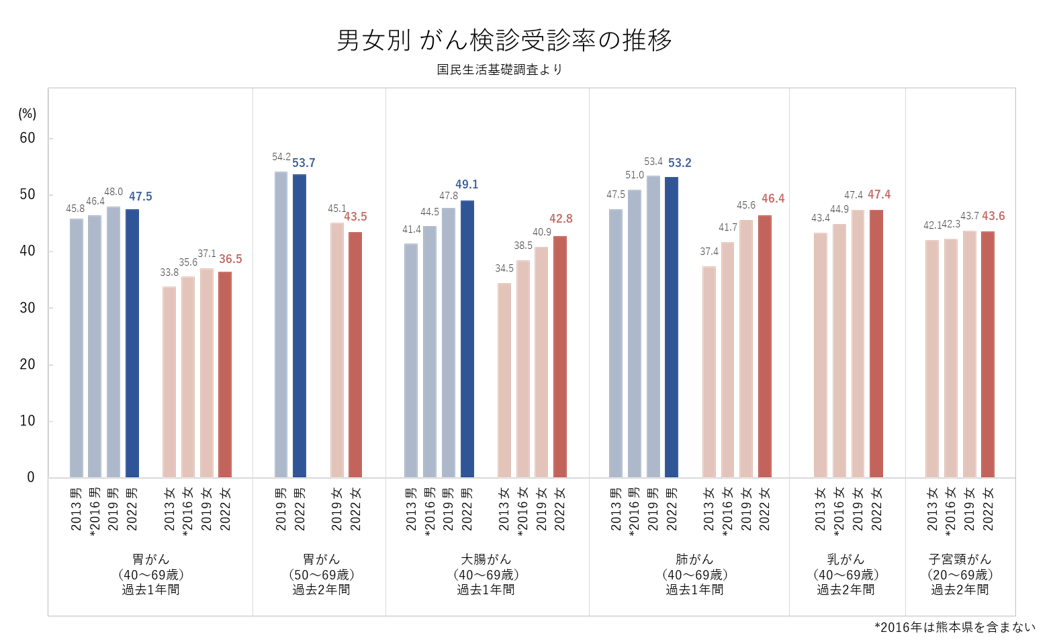

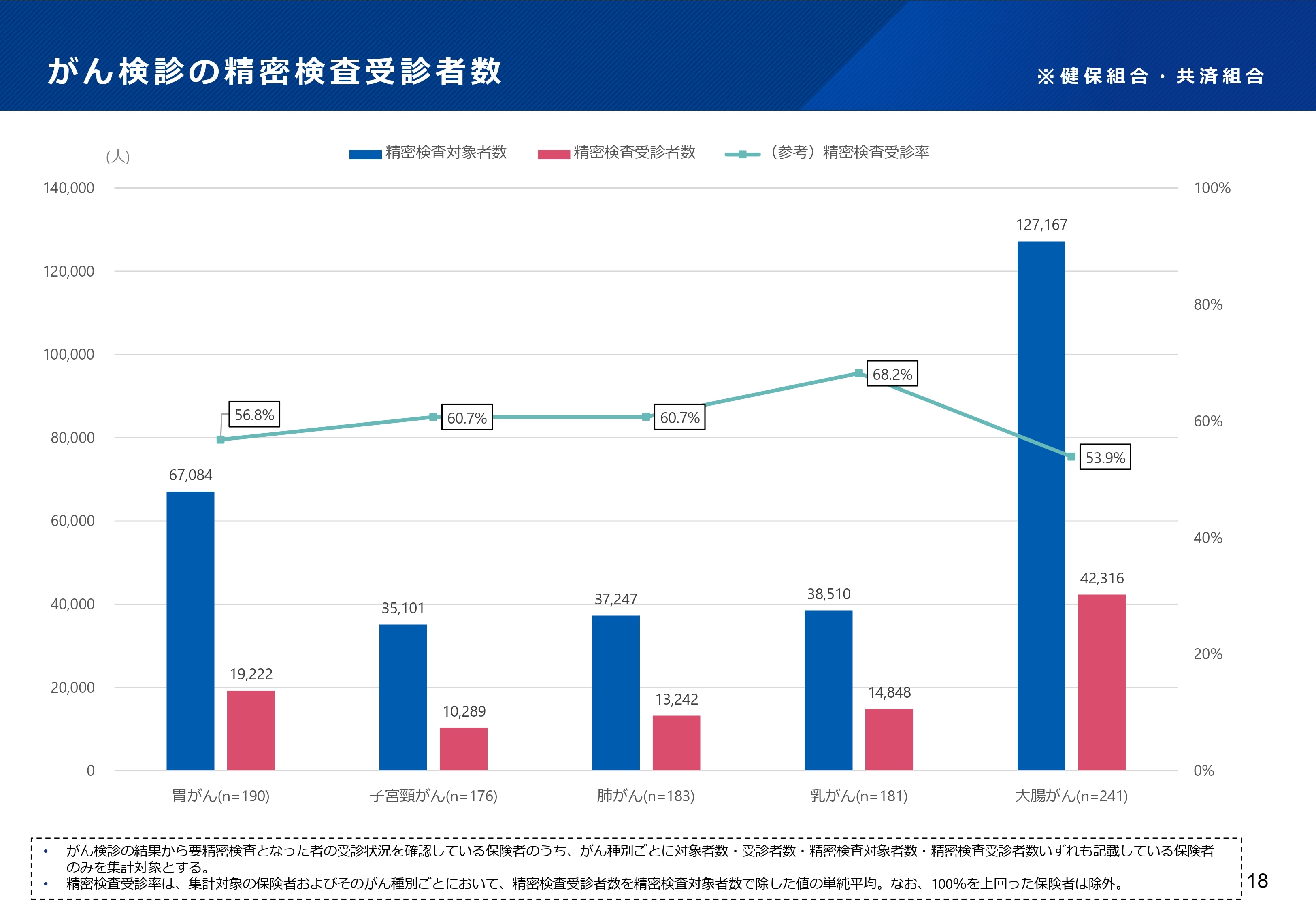

一方、こうした大腸がんの早期発見を支える大腸がん検診および精密検査にも課題があります。2022年における大腸がん検診の推計受診率は男性49%、女性42%と、対象者の半数以下にとどまっているのが実情です*5。精密検査についても、例えば日本対がん協会が2021年に実施した大腸がん検診については、要精密検査判定を受けた人の3人に1人以上が未受診、または受診を把握できていないと公表されています。被用者保険についても、2023年に健保組合・共済組合が実施した大腸がん検診における精密検査受診率は53.9%と、改善の余地があります*6。大腸がんの重症化予防に向け、検診受診率向上とともに、有所見者の受診率向上が急務となっています。

*5 国立がん研究センター がん情報サービス「がん検診受診率(国民生活基礎調査による推計値)」

*6 2024年度保険者データヘルス全数調査

保険者インセンティブにも影響大~保険者が大腸がん対策に取り組む意義

このように、保険者に対しても大腸がん対策の取り組みの底上げが求められています。

保健事業による大腸がんの重症化予防は、加入者の健康保持増進のためであるのはもちろん、保険者自身の財政健全化にも大きな意義があります。例えば、結腸がんおよび直腸がんの患者一人当たりの医療費は上図のようになっており、決して少ない額ではありません。術式によっては、保険が適用できても総額で300万程度の治療費・入院費を要する場合もあります。大腸がん対策は、こうした医療費の適正化にも直結するといえるでしょう。

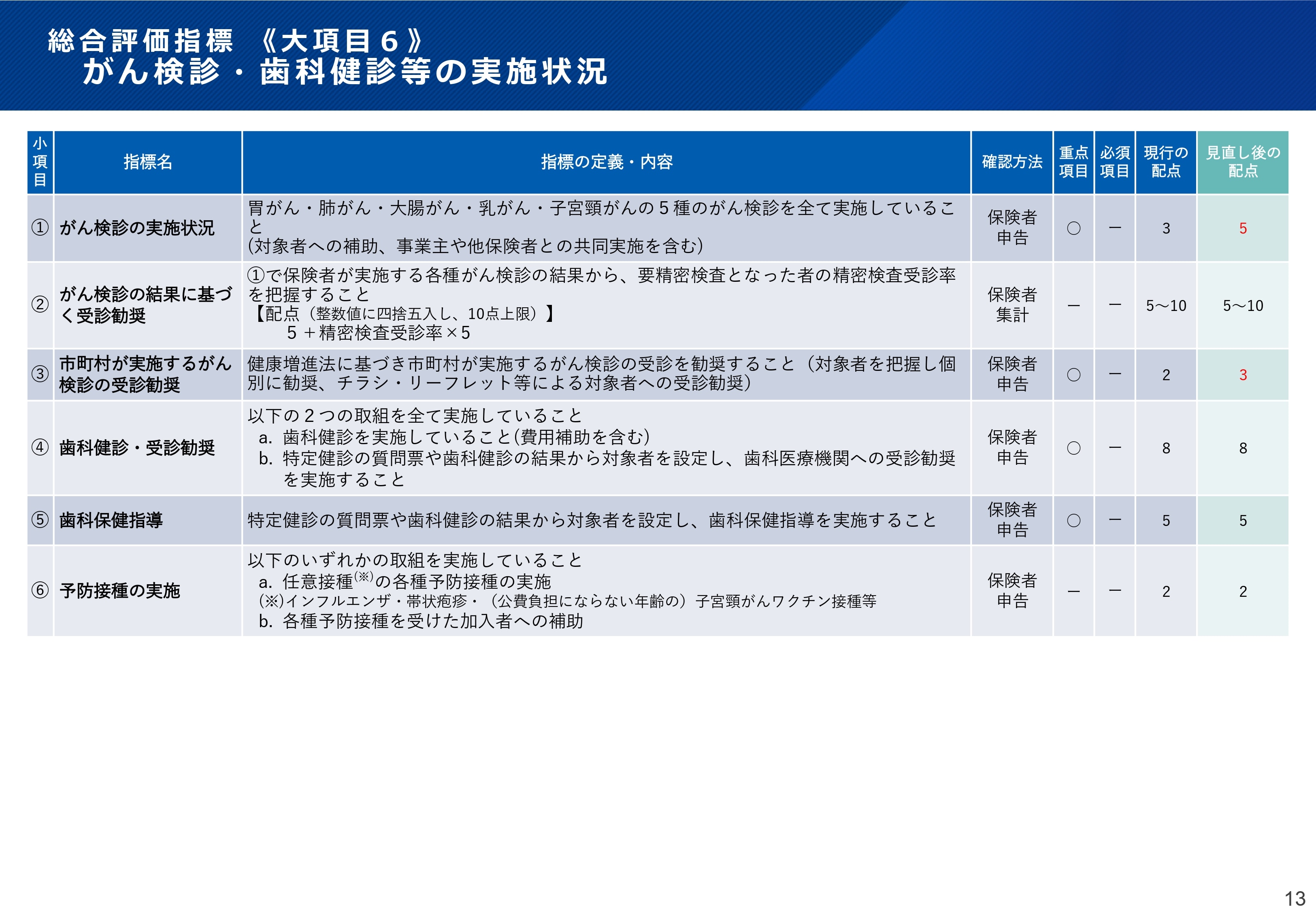

厚生労働省 保険局 保険課「後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直しについて」(第46回 保険者による健診・保健指導等に関する検討会 資料1)より引用

また、後期高齢者支援金の加算・減算制度においても、支援金の減算にかかわる総合評価指標において、上図の通り大腸がん対策が明記されています。第4期(2024年度)以降は、5つのがん検診(胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん)をすべて実施している場合の加点が3点から5点に増加。また、実施したがん検診の精密検査受診率にかかわる評価項目は配点が最大10点と、大きな差がつく項目となっています。

ナッジ理論に注目!保健事業による大腸がん対策の実践例

総合評価指標にもあるとおり、保険者による大腸がん対策は、大腸がん検診の実施と、便潜血有所見者への受診勧奨が二本柱となります。それぞれ、下表のような取り組みが代表的です。

| 健診 | 実施例 |

| 大腸がん検診 |

|

|

有所見者への 受診勧奨 |

|

受診率を向上させるためには、厚生労働省による『受診率向上施策ハンドブック』でも取り上げられている「ナッジ理論」の活用が有効です。ナッジ理論は行動経済学のアプローチで「相手の選択の自由を残しつつ、よりよい行動へとそっと後押し(ナッジ)する」というものです。同ハンドブックでは、ナッジ理論を活用して受診率向上に成功した国内事例も多数紹介されています。

【ナッジ理論を取り入れた大腸がん対策例】

- 大腸がん検診を定期健診や特定健診に組み込む

- 大腸がん検診キットを送付する際「今年受診しない場合は、来年度以降は自宅へ送付できません」と通知する

- 自分と似た属性(年齢、性別、健診数値など)の受診率が増加していることを数値で示す

- 大腸がん検診の結果を伝える際、医師が精密検査の必要性を説明し、その場で精検の予約を促す

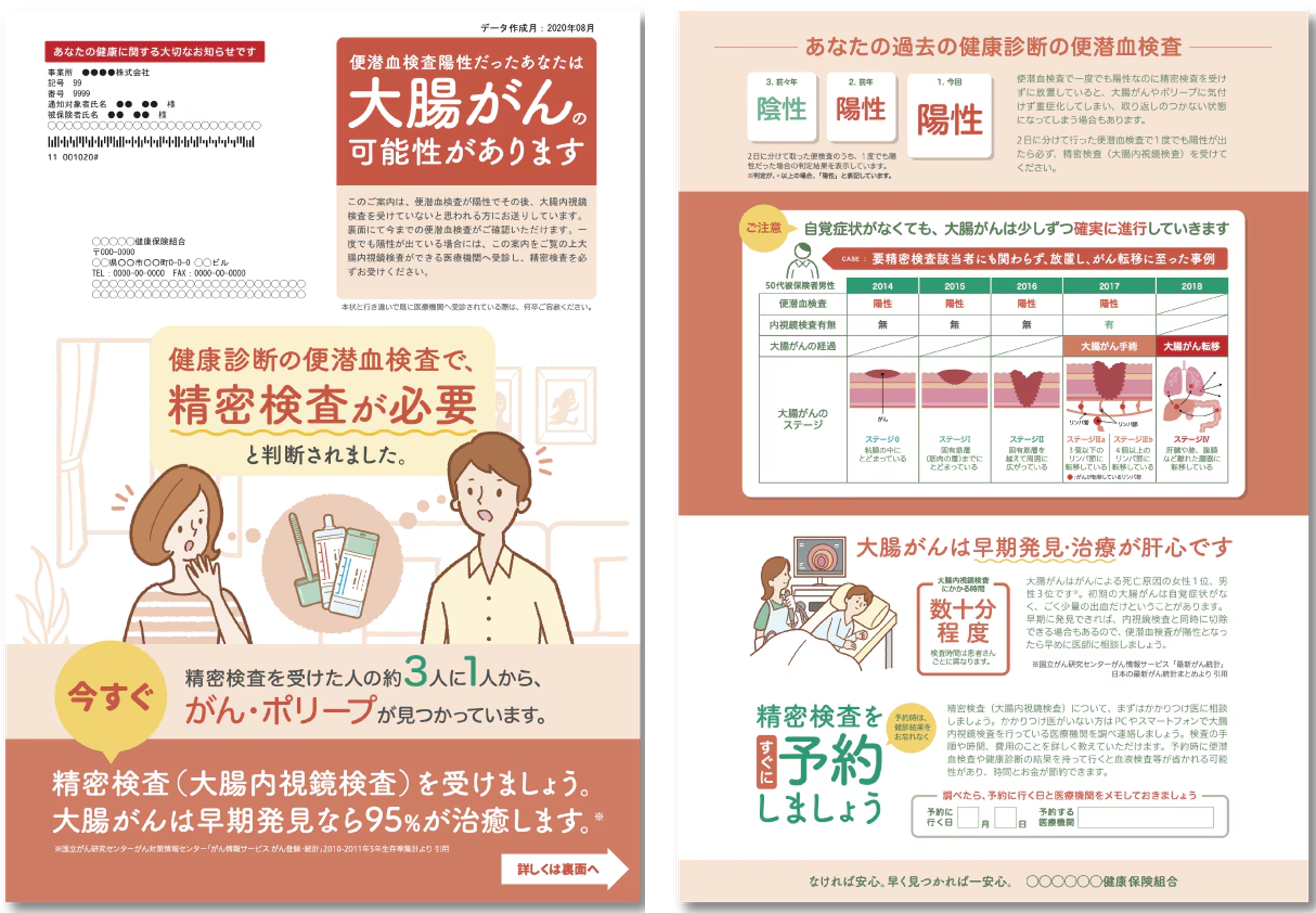

またJMDCが提供している「大腸がん精密検査勧奨通知」でも、ナッジ理論を取り入れています。本サービスでは、過去の大腸がん検診結果とレセプトデータをもとに、精密検査などが未受診と考えられる加入者を対象者として抽出。通知紙面では対象者に対し「あなたのためだけの大事な情報」である点を強調したり、現状のリスクと、受診で対象者が得られるメリットを端的に説明したりと、本人の自発的な受診を促すものとなっています。

まとめ

早期発見・治療が重症化予防に直結する大腸がん。保健事業による積極的な取り組みが、加入者の健康はもとより、保険者自身の財政健全化にも大いに貢献します。最新の後期高齢者支援金の加算・減算制度における評価項目も踏まえたうえで、対策の強化を検討したいところです。

【参考情報】

・国立がん研究センター がん情報サービス がん統計 年次推移

・大腸がん|厚労省が指針で検診を勧める5つのがん|がんについて|がん対策推進企業アクション

・厚生労働省「受診率向上施策ハンドブック 明日から使える ナッジ理論」