保険者向け|虚血性心疾患・脳血管疾患の予防戦略:生活習慣改善がカギ

目次[非表示]

生活習慣の乱れは、さまざまな疾患につながる可能性があります。今回はその中から「虚血性心疾患」「脳血管疾患」に注目。原因や症状、保険者ができる予防に向けた取り組みの例などをご紹介します。

虚血性心疾患と脳血管疾患は命を落とす可能性もある恐ろしい疾患である一方、予防を目指しやすいという側面もあるため、保健事業によるアプローチが有効です。この機会に知識を身につけて、ぜひ効果的な対策につなげてください。

虚血性心疾患とは

虚血性心疾患とは、動脈硬化や血栓などが原因で冠動脈が狭まる、もしくは閉塞して、心筋に十分な血液や酸素が届かなくなることで起こる疾患の総称です。具体的には、以下のような疾患が挙げられます。

- 狭心症

血管が狭まり、血流が悪くなることで起こります。締めつけられるような胸の痛みが一時的(数十秒から長くても15分程度)に起こるのが特徴です。

また、狭心症は心筋梗塞の前触れとして起こるケースもあります。

- 心筋梗塞

血栓によって血管が詰まり、血流がストップして、心臓の組織が壊死する疾患です。症状としては、激しい胸の痛みが30分以上持続します。なお、壊死の範囲が拡大すると死に至る可能性もあります。

虚血性心疾患の主な原因は、先にも触れたとおり動脈硬化です。動脈硬化は、以下のような要因で進行しやすくなります。

- 高血圧

- 糖尿病

- 脂質異常症

- 喫煙

- 肥満

- 運動不足

- ストレス

加入者が虚血性心疾患を発症することで生じるリスク

狭心症の発作は、種類や体の状態によっても異なりますが、頻繁に起こるケースが珍しくありません。そのため、発症するとこれまでどおりに就労できなくなる可能性が非常に高いです。

また、心筋梗塞は基本的に入院による治療やリハビリが必要になるため、同じく就労が難しくなるでしょう。さらに、後遺症が残れば介護が必要になることも。再発リスクも高く、1度も発症していない人と比較すると10倍以上にもなります。

保険者にとっては、医療費や傷病手当金、介護給付の増加は避けられません。

脳血管疾患とは

脳血管疾患は、脳の血管に異常(詰まりや破れなど)が起こることによって引き起こされる疾患の総称です。具体的には、以下のような疾患が挙げられます。

- 脳梗塞

脳の血管が詰まり、血液が届かなくなることで、脳細胞が壊死する疾患です。麻痺やしびれ、めまい、意識障害、言葉が出てこなくなるなどの症状が現れます。

- 脳出血

病名のとおり、脳の血管が破れて脳内出血が起こる疾患です。血管の外に流れ出た血液はやがて脳を圧迫し、機能に障害を与えます。症状としては、吐き気や意識障害などが挙げられます。

- くも膜下出血

脳の「くも膜下腔」の血管が破れることによって起こり、強く殴られたような激しい痛みが出るケースが多く見られます。そのほかの症状としては、吐き気や意識障害、けいれんなどがあります。死亡率は50%程度に上るともいわれており、極めて重篤な疾患です。

そんな脳血管疾患の主な原因は以下の5つで、「5大危険因子」と呼ばれています。

- 高血圧

- 糖尿病

- 脂質異常症

- 不整脈

-

喫煙

加入者が虚血性心疾患を発症することで生じるリスク

脳血管疾患の恐ろしい点は、後遺症が残りやすいこと。特に脳梗塞は、発症者の7割近くに後遺症が残るとされています。しかも、半身麻痺や言語障害、認知機能の低下など、日常生活に重大な支障をきたす後遺症が多いことも特徴です。それゆえに、発症すると要介護になる可能性も高く、実際に要介護認定を受けている方の20%近くは脳卒中の後遺症を抱えている方となっています。介護保険適用者の増加につながるため、保険者にとっても大きなリスクといえるでしょう。

虚血性心疾患、脳血管疾患と生活習慣病の関係

すでにご紹介したとおり、虚血性心疾患と脳血管疾患は、高血圧、糖尿病、脂質異常症の「3大生活習慣病」と密接に関係しています。そのため、予防のためには生活習慣の改善が欠かせません。保険者には、健診データをもとにリスク層を特定し、生活習慣の改善に向けたサポートを強化することが求められます。

また、特定健診や特定保健指導、動機づけ支援との連携を強化し、早期発見と改善を促すこともカギとなるでしょう。

保険者にできる生活習慣病の重症化予防

早期発見と併せて取り組みたいのが、重症化予防です。具体例としては、以下のような取り組みが挙げられます。

・健診データによるリスク予測

健診データのスコアリングやAIによるデータ分析などをとおして、生活習慣病のリスクや必要な対策を可視化し、改善に向けたサポートや本人のアクションにつなげましょう。

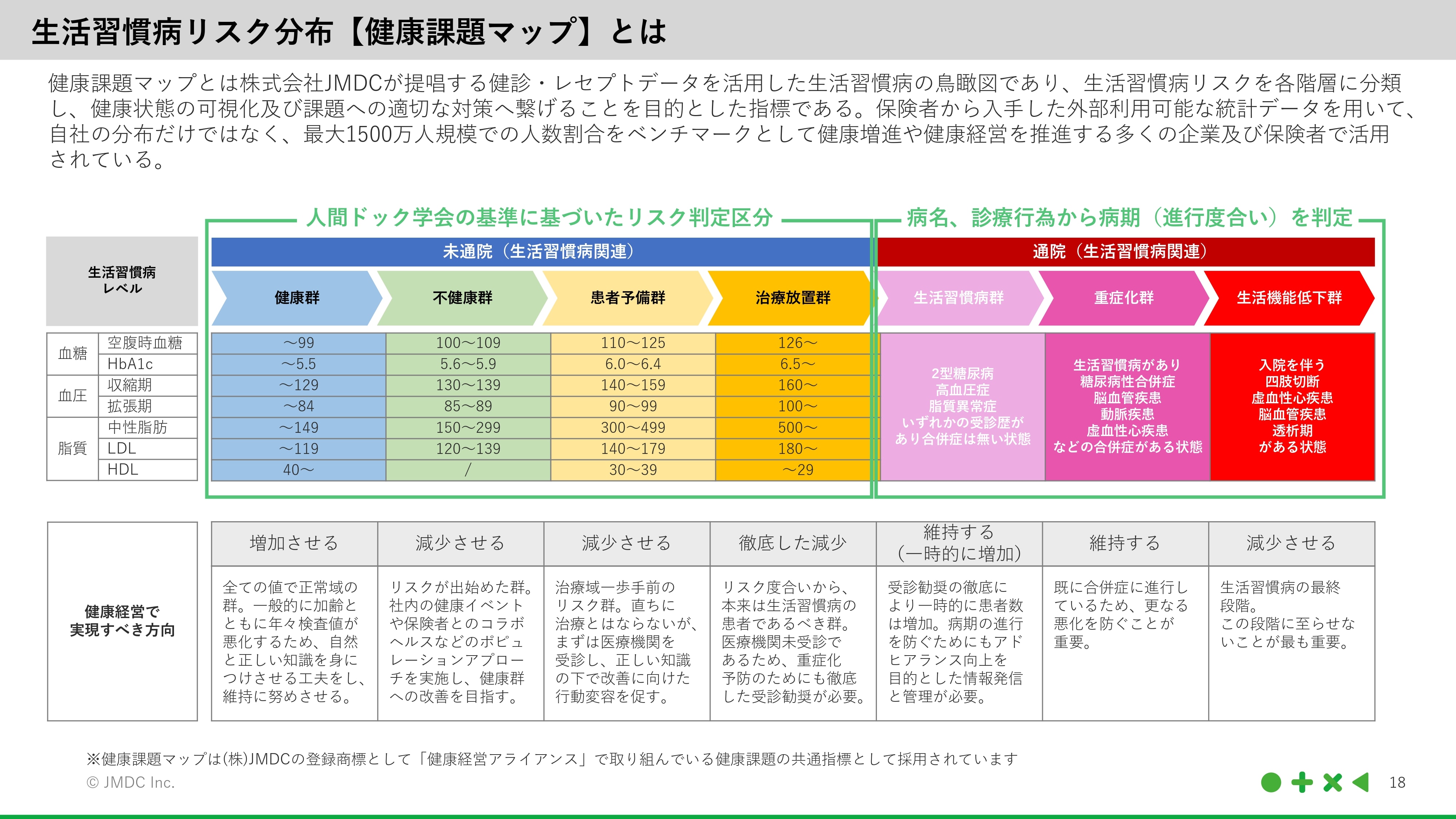

なおJMDCでは、健診結果とレセプトデータから、【健康課題マップ(生活習慣病の鳥瞰図)】を作成しています。生活習慣病の分布を可視化することで、健康課題の把握や対策立案にご活用いただけます。ぜひ、ご活用ください。

関連)「JMDC健康経営KPIガイドブック」

・ハイリスク者への個別支援

ハイリスク者への個別支援 生活習慣病のリスクが特に高い方に向けては、受診の勧奨、重症化予防のための指導などを個別に行い、病状への理解の推進と危機感の醸成を促しましょう。

・コラボヘルスによる保健師、産業医との連携保険者から企業の保健師や産業医へ情報共有や働きかけを行い、より大きなサポートネットワークを構築することで、重症化予防の効果を一層高めることを目指せます。

・ICTの活用

健康ポータルサイトまたはアプリを活用し、日々の健康記録や健診結果、生活習慣改善に役立つ情報などの提供をとおして、重症化予防を支援します。

関連)健康ポータルサイト「Pep Up(ペップアップ)」

生活習慣の改善は保険者の介入がポイントに

加入者の生活や保険者にとって大きなリスクとなる虚血性心疾患、脳血管疾患は、生活習慣の改善によって予防を目指せます。とはいえ、個人の力だけで日々の生活を変えるのは、なかなか難しいもの。保険者がどれだけ効果的に介入できるかが、発症と重症化、そして医療費の増加を抑制する重要なポイントになります。今回ご紹介したように、健診データの分析、およびそれを活用した支援を実践して、ぜひ加入者の健康を守ってください。

(参考情報)

公益法人 日本心臓財団|虚血性心疾患とは

https://www.jhf.or.jp/check/opinion/category/c4/

国立循環器病研究センター|虚血性疾患とは

https://www.ncvc.go.jp/coronary2/disease/ischemic/index.html

厚生労働省 健康づくりサポートネット

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/metabolic/m-05-006