バイオシミラーとは|特徴・メリットと政府の目標をわかりやすく解説

医療費適正化に向けて政府も普及推進しているバイオシミラーは、糖尿病やがんの治療で用いられるバイオ医薬品の後続品です。似たような概念であるジェネリック医薬品と比べるとあまり認知度が高くありませんが、保険者も普及に向けた取り組みが求められています。

今回はこのバイオシミラーについて、一般的なバイオ医薬品やジェネリック医薬品などとの違いを整理しながら、保険者が押さえておくべき最新動向を解説します。

目次[非表示]

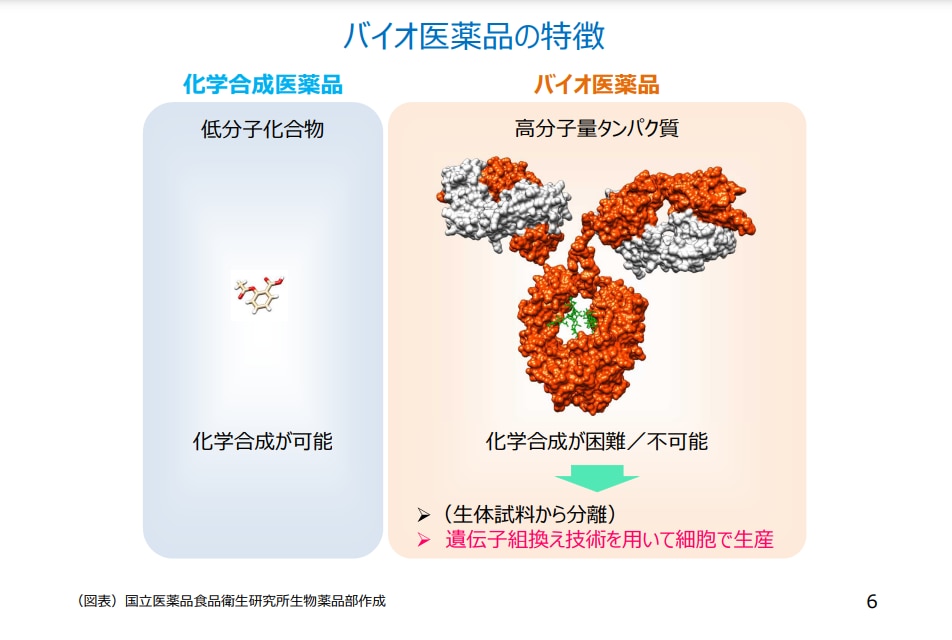

バイオ医薬品とは?化学合成医薬品と比較した特徴

バイオシミラーの先行品である「バイオ医薬品」は、正式名称をバイオテクノロジー応用医薬品といいます。遺伝子組換え技術や細胞培養技術などの高度なバイオテクノロジーを使って製造した医薬品で、細胞、酵母、細菌などから産生されるタンパク質(ホルモン、酵素、抗体など)を有効成分としています。バイオ医薬品はすべて医療用医薬品で、ほとんどが注射剤です。

「バイオ医薬品・バイオシミラーって何?」(厚生労働省主催 市民公開講座「バイオ医薬品とバイオシミラーを正しく理解していただくために」資料)より抜粋

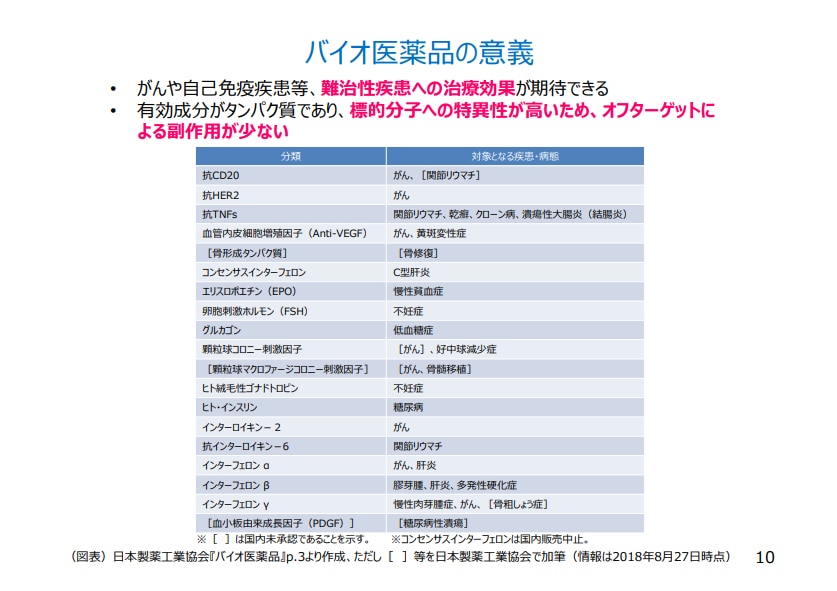

バイオ医薬品の最大の強みは、従来の化学合成医薬品では製造できなかった複雑な構造のタンパク質を生成できること。これにより、これまで治療が難しかった病気への効果が期待できます。その代表例が、糖尿病の治療に用いられるインスリンです。糖尿病は血糖値を下げるホルモンであるインスリンを生成する膵臓の機能が弱まっている状態であるため、バイオ医薬品のインスリンを注射して不足を補う治療が行われています(補充療法)。また、がんや自己免疫疾患(関節リウマチなど)の治療に使われる「抗体医薬品」もバイオ医薬品のひとつです。疾病の原因である標的分子を狙って攻撃するため、化学合成医薬品よりも副作用が少ないという特長があります。

「バイオ医薬品とバイオシミラーの基礎知識」(厚生労働省主催 講習会「バイオ医薬品とバイオシミラーを正しく理解していただくために」資料)より抜粋

現在、製品化されているバイオ医薬品は200種類未満とそれほど多くはありませんが、2017年時点における世界売上上位20品目の医薬品のうち11品目がバイオ医薬品となっており*1、確実に存在感を増しつつあります。

*1 「バイオ医薬品・バイオシミラーって何?」(厚生労働省主催 市民公開講座「バイオ医薬品とバイオシミラーを正しく理解していただくために」資料)に引用されている2017年 IQVIA調査より。

バイオシミラーとバイオ医薬品、ジェネリック医薬品の違い

このバイオ医薬品の後続品に当たるのがバイオシミラーです。国内で承認された先行バイオ医薬品と同等/同質の品質、安全性、有効性が認められ、異なる製造販売業者によって開発されるものがバイオシミラーとして承認されます。完全に同一ではなく「同等/同質」としているのは、バイオ医薬品の有効成分であるタンパク質の構造が非常に複雑であり、先行バイオ医薬品とすべての構造が完全に同じ製品の製造が難しいためです。

バイオ医薬品は高い治療効果が期待できる一方、大規模な培養タンクや高度なバイオ技術などが必要になるなど化学合成医薬品と比べて開発や製造、品質管理が難しく、薬価が高くなってしまうのが難点です。これに対して、後続のバイオシミラーは薬価を先行バイオ医薬品の70%と安く抑えられます。

なお、似たような概念である「ジェネリック医薬品」は化学合成医薬品の後発品を指す用語です。ジェネリック医薬品は先発品と「同じ有効成分」が「同じ量」含まれている点がバイオシミラーと異なります。

【2029年度末まで】政府のバイオシミラー置換率目標

こうしたバイオシミラーは患者の医療費負担の軽減につながるのはもちろん、医療費適正化の観点からも重要視されています。厚生労働省の試算によると、2022年度はバイオシミラーへの置き換えによって、全国で776億円の医療費適正効果を得られているとされています*2。同年度のバイオシミラー使用率が約30%である点を鑑みると、今後使用率が向上すればかなりの医療費削減効果を期待できると考えられるでしょう。

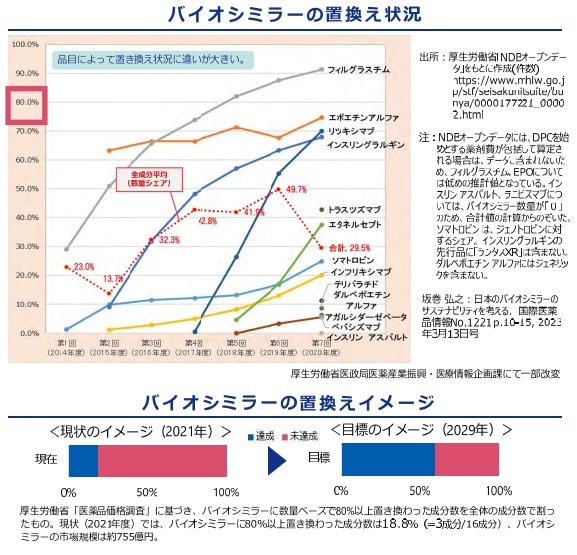

厚生労働省「バイオシミラーにかかる政府方針」より抜粋

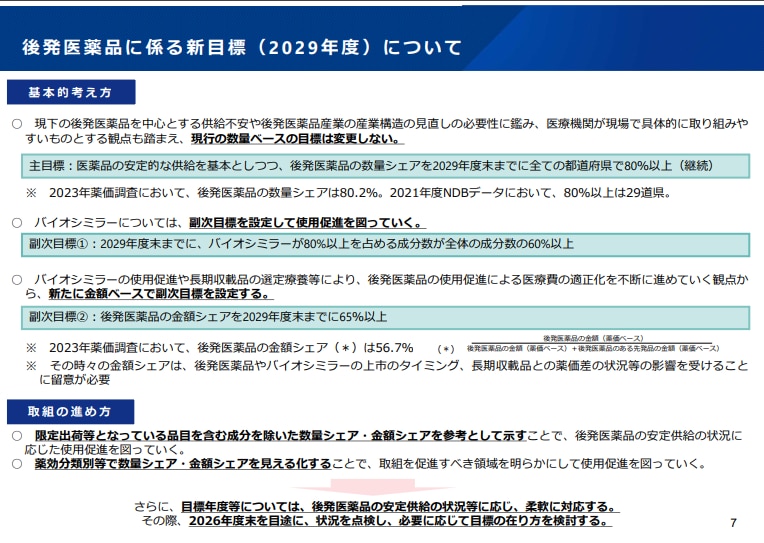

しかし、現時点ではバイオシミラーの普及状況は品目によって大きく異なり、その要因もさまざまです。こうした状況を受け、政府はバイオシミラーの普及の促進に向けて「医療関係者や保険者など多様な主体と連携し、方向性や基準を明確にする必要がある」との趣旨から「新経済・財政再生計画 改革工程表2022」で数値目標を設定。「2029年度末までに、バイオシミラーに80%以上置き換わった成分数を全体の60%にする」としています。目標設定当時で80%以上置き換わっている成分は3成分ですが、例えば2024年4月1日時点で薬価収載されている17成分のうち、11成分が数量ベースで80%以上バイオシミラーに置き換われば目標達成となります(ただし、今後も2029年までに承認、薬価収載されるバイオシミラーは増える可能性があります)。第四期医療費適正化基本方針ではこの目標達成に向けた取り組みの例として、保険者が加入者へジェネリック医薬品やバイオシミラーの使用を促進する「差額通知」を送付する取り組みを都道府県が支援することなどが挙げられています。

厚生労働省 医政局 医薬産業振興・医療情報企画課「後発医薬品に係る新目標について」より抜粋

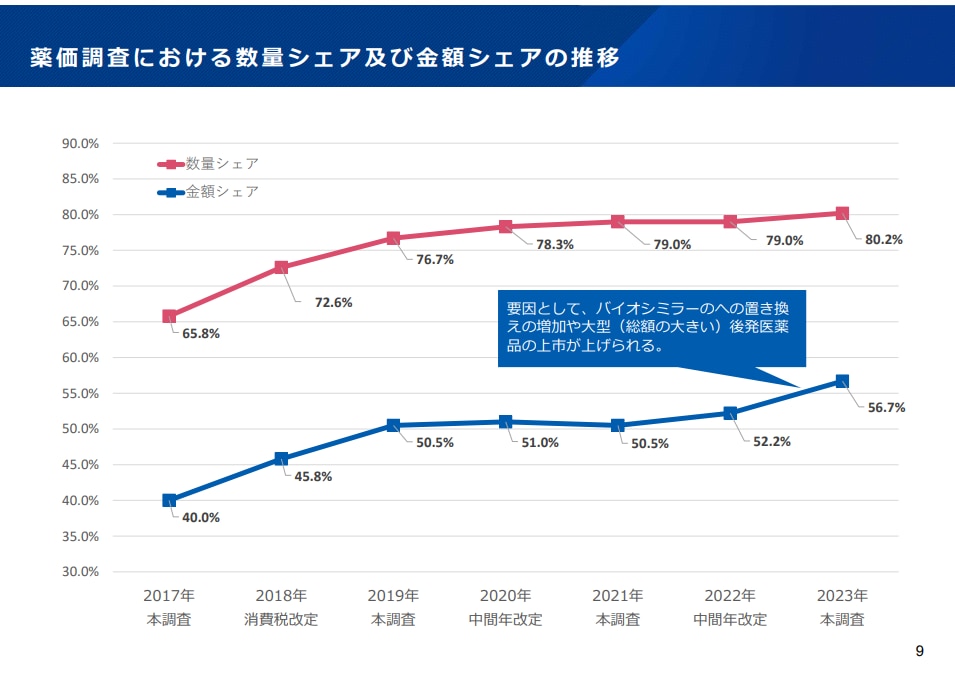

さらに2024年3月の社会保障審議会医療保険部会では、バイオシミラーを含む後発医薬品に関する新たな数値目標として、後発医薬品の金額シェアを2029年度末までに65%以上とすることも掲げられました(2023年薬価調査では56.7%)。2021年の「経済財政運営と改革の基本方針2021」(骨太方針2021)で示された目標「2023年度末までに全都道府県で後発医薬品の数量シェア80%以上」の達成に向け、先述したバイオシミラー置換率の目標と併せて副次目標として設定された形です。

厚生労働省 医政局 医薬産業振興・医療情報企画課「後発医薬品に係る新目標について」より抜粋

目標達成に向けては相対的に高額なバイオシミラーの使用拡大がカギになると考えられますが、治療途中での置き換えは難しいため、治療開始段階での働きかけなど新たな対応策についても今後示していくとしています。

*2 厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課委託事業「バイオ後続品の普及啓発に係る調査等事業」事業「バイオシミラーの基礎知識と使用促進に向けた取り組み」より

おわりに

薬価が高額なバイオ医薬品の後続品であるバイオシミラーへの置き換えは、医療費適正化に大きく貢献すると考えられます。ジェネリック医薬品と同様に、保険者としても差額通知の活用などを通じて積極的に対策したいところです。今後も新たに承認、薬価収載されるバイオシミラーが出てくる可能性があるため、引き続き最新の動向を注視しておきましょう。

(参考資料)

厚生労働省「バイオシミラーにかかる政府方針」

厚生労働省|バイオシミラーってなに?

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課委託事業「バイオ後続品の普及啓発に係る調査等事業」事業「バイオシミラーの基礎知識と使用促進に向けた取り組み」