保険者向け|医療費の仕組みをわかりやすく整理|高額療養費・こどもの医療費まで

国の財政における医療費の増大が問題視されている今、国民一人ひとりが医療費の仕組みをきちんと理解し、適切に医療機関を受診することが求められています。その実現のためには、保険者から被保険者への正しい情報発信が欠かせないでしょう。

そこで今回は、自己負担割合や高額療養費制度、こどもの医療費助成といった「医療費のキホン」をまとめておさらい。被保険者の理解促進のための取り組みに、ぜひお役立てください。

窓口で払う金額=医療費ではない!「自己負担割合」とは

国民皆保険制度を採用している日本では、すべての人(日本に3ヶ月以上滞在すると認められた人)が公的医療保険に加入しなければなりません。そして、保険適用の医療を受けた場合、その費用は基本的に「被保険者」と「加入する公的医療保険」とで支払います。このうち医療を受けた被保険者が負担する金額は、その人の「自己負担割合」によって算出され、その割合は以下のように決まっています。

- 6歳(義務教育就学後)〜70歳:3割負担

- 6歳以下(義務教育就学前):2割負担

- 70歳〜74歳:2割負担

- 75歳以上:1割負担

※ただし、70歳以上でも現役並みの所得がある場合は3割負担

医療費による家計の圧迫を防ぐ「高額療養費制度」

では、高額な費用がかかる医療を受けた場合も被保険者が上記の自己負担割合に応じた金額を負担しなければならないかというと、そんなことはありません。日本には「高額療養費制度」があり、保険が適用される診療費が「自己負担限度額」を超えた場合、その分は保険者が償還払いする仕組みになっています。

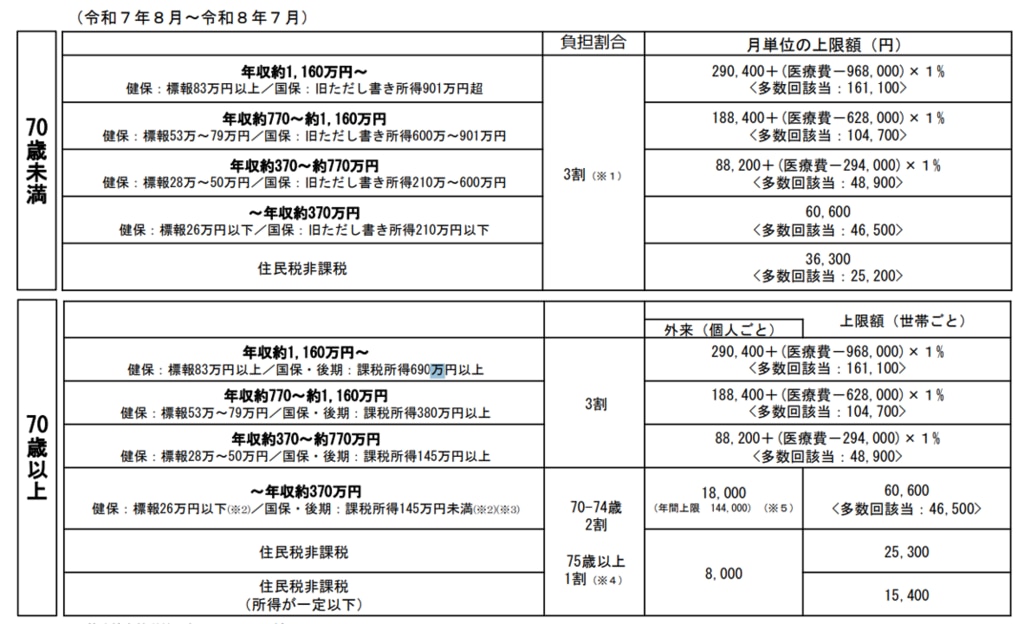

なお、高額療養費制度の自己負担限度額は年齢と年収によって決定され、具体的には以下のように定められています。

<70歳未満の場合>

負担割合:3割

<70歳以上の場合>

- 70歳以上の方は、外来だけの自己負担限度額も設定されています。

- 「現役並み所得者」について、70〜74歳の健保では標報28万円以上。

- 「一般」について、70〜74歳の健保では標報26万円以下。

出典:厚生労働省 保健局| 患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額(令和7年8月~令和8年7月)高額療養費制度の見直しについて

※多数回該当:過去12ヶ月のうちに自己限度額に3回以上達した場合、4回目以降は自己負担限度額が減額されます。

※1 義務教育就学前の者については2割。

※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。

※3 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

※4 課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(複数世帯の場合は320万円以上)の者については2割。

※5 1年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、14.4万円の上限を設ける。

100万円の医療費がかかった場合の自己負担額は?

例えば、40歳で年収650万円の方が医療サービスを受け、その治療費が100万円になったと仮定します。自己負担割合は3割なので、その方は病院の窓口で一旦30万円を支払わなくてはなりません。

しかし、このケースでは高額療養費制度における自己負担限度額は87,430円(80,100円+(医療費−267,000円)×1%)なので、保険者は追って212,570円を償還します。

ただし、「差額ベッド代(当人の希望で個室を利用した際にかかる費用)」や「先進医療(高度な医療技術を用いた治療で、公的医療保険の対象外ではあるものの、保険診療と併用が可能)にかかる費用」「食事代」などは、高額療養費制度の対象外となります。

「限度額適用認定証」があれば窓口での立て替えも不要

高額療養費制度で自己負担限度額を超えた金額は償還されるとはいっても、被保険者は一時的にその分を立て替えなくてはなりません。しかも、償還には基本的に数ヶ月かかるため、家計に大きな負担が生じるケースも少なくないでしょう。

そこで活用できるのが、「限度額適用認定証」。多額の医療費がかかる治療を受ける予定がある場合、被保険者にあらかじめ申請を出してもらうことで、保険者は限度額適用認定証を交付できます。これがあれば、被保険者は窓口で自己負担限度額を超えた支払いをする必要がなくなります。

「こどもの医療費=無料」は誤解

近年は18歳以下のこどもの医療費への支援が拡大しており、被保険者の中には「こどもの医療費=無料」と認識している方も少なくありません。しかし実際には、保険者は被保険者の年齢に応じて7〜8割の医療費を負担し、残りの全部もしくは一部を自治体が肩代わりしています。被保険者には、無償化や減額されているのはあくまで自己負担分であると周知していくことが必要です。

これはこどもに限った話ではありませんが、医療費の高騰が深刻な社会問題となっている今、被保険者は医療費の仕組みをきちんと理解し、医療機関を適切に利用することが求められています。保険者においては、必要に応じた医療機関の受診や抗菌薬の適正使用などを、より積極的に働きかけることも期待されるでしょう。

自己負担金への助成内容は自治体によって異なる

こどもの医療費への助成内容は、自治体によって異なります。こどもの年齢によって無償化の範囲を定めたり、一定の年齢以上になると保護者の所得によって助成を制限したりしている自治体も多いので、被保険者には自身が居住する市区町村のルールの確認を促す必要があります。

医療費の仕組みの理解、そして適切な受診を促進して

ご紹介してきたように、医療費は公的医療保険によってその一部をまかなわれており、「医療費=個人が負担する金額」ではありません。被保険者には入院や手術を伴う病気やケガをしても収入に応じた助成を受けられるというメリットがある一方で、仕組みを維持していくには、年齢を問わず一人ひとりが「医療費の総額」をきちんと意識することが求められています。日本が誇る医療費の仕組みを今後も守っていくために、ぜひ被保険者の理解と適切な受診を促してください。